Wäre Irans Außenminister Abbas Araghchi ein nostalgischer Mensch, er könnte an eine Frau aus Deutschland gedacht haben auf seinem kurzen Flug von Teheran über den Persischen Golf ins Sultanat Oman.

In der Hauptstadt Muskat wird er ab heute mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten des US-Präsidenten für den Nahen Osten, über Irans Atomprogramm verhandeln. Witkoff, von Haus aus Immobilienmakler, dürfte von den komplizierten technischen Details, die bei solchen Verhandlungen zentral sind, allenfalls eine vage Vorstellung haben.

Der Iraner Araghchi hingegen ist ein Veteran der Nuklear-Diplomatie. Und eigentlich gewohnt, ebenbürtigen Verhandlungspartnern gegenüberzusitzen. Profis vom Format einer Helga Schmid etwa. Die deutsche Top-Diplomatin hatte zwischen November 2013 und April 2015 in 20-monatiger Detailarbeit die wesentlichen Teile des JCPOA-Atom-Abkommens zwischen Iran und dem Westen mit Araghchi ausgehandelt – und sich international große Anerkennung erworben, für Ihre Hartnäckigkeit und Expertise wie für Ihre Verbindlichkeit. Nicht nur bei den westlichen Verbündeten. Auch bei Russen, Chinesen und Iranern.

Doch für Nostalgie wird in Muskat kaum Zeit sein.

Die Welt von 2025 scheint Lichtjahre von der damaligen entfernt. Eine geschlossene Front der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats beim Thema Iran wie 2015 ist undenkbar geworden. Heute regnen Drohnen aus iranischer Produktion auf Städte in der Ukraine. Moskau hat kürzlich ein Verteidigungsabkommen mit Teheran geschlossen. Und die Islamische Republik hat genug Uran hoch angereichert, um binnen Wochen sechs Nuklearsprengköpfe zu bauen, sollte sich das Regime dazu entschließen.

Donald Trumps Iran-Problem ist viel größer als Obamas

Dass es so weit gekommen ist, liegt entscheidend an einem Mann: Donald Trump. 2018, in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident, hatte er das Atomabkommen für die USA aufgekündigt und damit Schmids und Araghchis Verhandlungserfolg unterminiert. Auch, weil der unter der Ägide seines verhassten Vorgängers Barack Obama zustande gekommen war.

Sieben Jahre später steht Trump nun vor einem erheblich größeren Iran-Problem als Obama. Seine verschärften Sanktionen gegen Teheran haben Irans Gesellschaft zwar wirtschaftlich ruiniert, dem Regime und seinem Atomprogramm aber wenig anhaben können. Auch die Technik der iranischen Trägerraketen, die die Bomben ins Ziel tragen müssten, hat Teheran seither vorangetrieben.

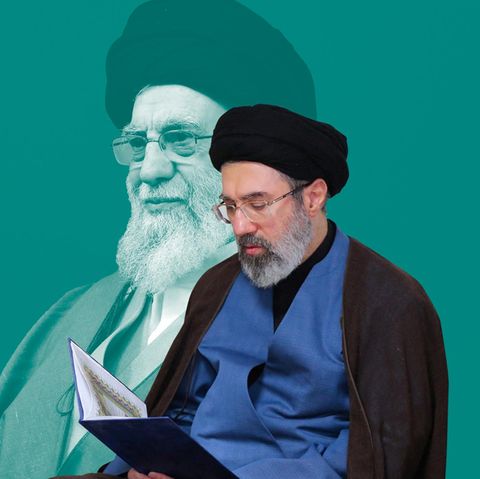

All das will Trump nun zurückdrehen, und zwar in kürzester Zeit. Nur 60 Tage sei Zeit, um zu einem ernsthaften Verhandlungsergebnis zu kommen, soll der US-Präsident dem Obersten Führer Irans, Ajatollah Ali Khamenei im März per Brief mitgeteilt haben. (Zum Vergleich: Die Verhandlungen zum JCPOA dauerten über eineinhalb Jahre, Vorgespräche nicht eingerechnet.) Sollten die Gespräche nicht zum Erfolg führen, so hat Trump seine Sprecherin im Voraus erklären lassen, wäre "all hell to pay": Eine kaum verhohlene Drohung mit einem Angriff – mindestens auf Irans Atom-Anlagen, möglicherweise auch auf die Öl- und Gas-Förderung im Persischen Golf, das wirtschaftliche Rückgrat des Regimes.

Flugzeugträger, Bomber, Raketen: Amerikas Drohkulisse steht

Die militärische Drohkulisse, die Trump zum Verhandlungsstart hat aufbauen lassen, ist beeindruckend: Die US-Luftwaffe hat ein Drittel ihrer Flotte an B2-Langstrecken-Bombern auf die Insel Diego Garcia im Indischen Ozean verlegt. Von dort haben die Bomber bereits Einsätze gegen die mit Teheran verbündete Houthi-Miliz im Jemen geflogen, ein klares Warnsignal an Teheran. Außerdem hat die US-Armee mit Dutzenden schwer beladener Transportflüge in den vergangenen Wochen zusätzliche Luft-Abwehr-Systeme der Typen THAAD und Patriot in den Nahen Osten gebracht. Die US-Marine ist mit gleich zwei Flugzeugträgern in der Region präsent.

Die Weichen für einen großen Krieg sind gestellt. Reicht das, um das iranische Regime zu Zugeständnissen zu bewegen, die ihn vermeiden helfen?

Die Antwort auf diese Frage hängt entscheidend davon ab, was genau die Trump-Regierung erreichen will. Doch ausgerechnet dazu kommen aus Washington widersprüchliche Signale. "Wir können nicht zulassen, dass sie die Atombombe bekommen", sagt Donald Trump über die iranische Führung. Sein nationaler Sicherheitsberater Michael Waltz tritt martialischer auf. Iran solle sein Atom- und Raketenprogramm vollständig "ab- und aufgeben" sagte Waltz im März. Doch er und Außenminister Marco Rubio, ebenfalls ein Iran-Falke, gelten intern als angezählt.

"Wer einen Angriff auf Iran will, ist ein Feind Amerikas"

Trumps Sprachrohr Tucker Carlson warnt indes vor einem Krieg gegen den Iran. Auf Elon Musks Social Media Plattform X schrieb er Mitte dieser Woche. "Es ist klar, dass jetzt der schlechtest-mögliche Zeitpunkt dafür wäre, sich an einem Angriff auf den Iran zu beteiligen. Tausende Amerikaner würden sterben. Wer einem Angriff auf Iran das Wort redet, ist kein Verbündeter Amerikas, sondern ein Feind." Israels Premier Benjamin Netanjahu war da gerade erst aus Washington abgereist. Seit Jahren trommelt er für einen Militärschlag gegen Irans Nuklearprogramm. Doch ob der unter Trump so schnell kommt wie Netanjahu erwartet haben mag, oder überhaupt, ist ungewiss. Auch Trumps Vize J. D. Vance soll einem Angriff auf den Iran skeptisch gegenüberstehen.

Gut möglich also, dass Trump trotz aller Drohgebärden ein Deal gelegen käme, der zwar wesentliche Punkte vertagt, den er aber kurzfristig als Erfolg verkaufen kann.

Vor allem aus zwei Gründen: Erstens könnte seine Basis es dem US-Präsidenten übel nehmen, wenn er parallel zum eskalierenden Zoll-Krieg mit China einen zweiten Großkonflikt beginnt, besonders, wenn der den Ölpreis und damit die Spritpreise in den USA in die Höhe treibt. Zweitens haben auch die reichen Golfstaaten, mit denen Trump und seine Familie enge Geschäftsbeziehungen pflegen, kein Interesse an einem Krieg in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, dessen Folgen sie als erste treffen würden.

Im Mai will Trump nach Saudi-Arabien reisen

Im Mai will Donald Trump Saudi-Arabien besuchen, es wäre seine erste Auslandsreise seit Amtsantritt. Auf seinem letzten Trip zum Golf swingte er in Riad beim Schwerttanz mit den Sheikhs. Unwahrscheinlich, dass er sich die Party diesmal von einem Waffengang mit ungewissem Ausgang verderben lassen möchte.

All das wissen die Iraner. Einiges deutet darauf hin, dass Abbas Araghchi, der iranische Außenminister, Steve Witkoff, dem Trump-Emissär, in Muskat ein Angebot machen könnte, das allen Seiten hilft, Zeit zu gewinnen und ohne das Gesicht zu verlieren.

Ein symbolisches Zugeständnis haben die Iraner Trump schon vorab gemacht. Araghchi und Witkoff werden wohl von Angesicht zu Angesicht verhandeln. Solche Face-to-Face Begegnungen mit dem Erzfeind galten in Teheran noch vor wenigen Tagen als tabu. Nun heißt es in regimetreuen Medien nur noch: Fotos vom Handshake zwischen Araghchi und Witkoff dürfen nicht veröffentlicht werden.

In einem Beitag für die "Washington Post" hat Araghchi hat außerden kürzlich die "Billionen-Dollar-Investment-Gelegenheit" unterstrichen, die sich US-Firmen bei einer Einigung im Atomstreit im Iran böten. Der "Große Satan" USA als willkommener Kapitalgeber für Irans von US-Sanktionen zerstörte Wirtschaft: Die 180-Grad-Wendung zeigt, wie sehr das iranische Regime unter Druck steht.

Vorstellbar ist ein Übergangs-Abkommen, in dessen Rahmen die Iraner sich dazu verpflichten, ihre Anreicherungsaktivitäten herunterzufahren, ihren Vorrat an hoch angereichertem Uran zu verdünnen und strengere Inspektionen ihrer Nuklearanlagen zuzulassen. Auch auslaufende Regelungen aus dem auch ohne die USA immer noch bestehenden alten Atom-Abkommen könnten verlängert werden, etwa die, wonach die verbleibenden Unterzeichner aufgehobene Sanktionen gegen Teheran unmittelbar wieder in Kraft setzen würden, wenn Iran die JCPOA-Vorgaben unterläuft.

Im Gegenzug müsste Trump wahrscheinlich einige der von ihm zusätzlich verhängten Iran-Sanktionen zurücknehmen, oder zumindest temporär aussetzen. Im Sinne der Vertrauensbildung für eine umfassendere Verhandlungsrunde zu einem späteren Zeitpunkt.

Verliert Trump auch an Iran das Interesse?

Fraglich ist aber, ob Donald Trump den langen Atem hat, den es für ein umfassendes neues Atom-Abkommen bräuchte. Die Iraner dürften hoffen, dass der US-Präsident das Interesse verliert, bevor sie substanziellere Zugeständnisse machen müssen. Eine komplette Demontage ihrer Nuklear- und Raketen-Kapazitäten, wie sie Trumps Sicherheitsberater vorschwebt, ist für Teheran ohnehin ein No-Go. Experten gehen davon aus, dass das Teheraner Regime eher einen Krieg riskieren würde, als mit dem Nuklearprogramm sein wichtigstes Faustpfand gänzlich aus der Hand zu geben.

Das ist die Krux im Umgang mit dem Iran: Auf dem Verhandlungsweg mehr zu erreichen, als das alte Atom-Abkommen vorsah, ist schwierig bis unmöglich. Gleichzeitig könnte ein Angriff sich als kontraproduktiv erweisen. Regime-Hardliner drohen schon, das hoch angereicherte Uran, das bisher unter regelmäßiger Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde steht, dann an einen geheimen Ort zu bringen. Wir wollen die Bombe nicht, aber es gibt Szenarien, unter denen wir gezwungen wären, sie zu bauen: Solche Überlegungen werden in Teheran in letzter Zeit lauter als früher vorgetragen.

Komplexität gegen Hemdsärmligkeit

All dieser Komplexität könnte Trumps Mann für den Nahen Osten mit der ihm eigenen Hemdsärmeligkeit begegnen. Das deutete sich in einem erstaunlichen Kurz-Dialog an, den Abbas Araghchi und Steve Witkoff kürzlich in aller Öffentlichkeit auf X führten.

Dem US-Präsidenten möge der Atom-Deal von 2015 nicht gefallen, hatte Irans Außenminister in einem Post geschrieben. Trotzdem gelte die klare Zusage von damals weiter: "Unter keinen Umständen wird Iran jemals versuchen, Atomwaffen zu entwickeln oder anzuschaffen." Kurz darauf postete Steve Witkoff seine Antwort in den Kommentaren. Sie bestand aus nur einem Wort: "Great."

Eine Helga Schmid dürfte sich an den Kopf gefasst haben.