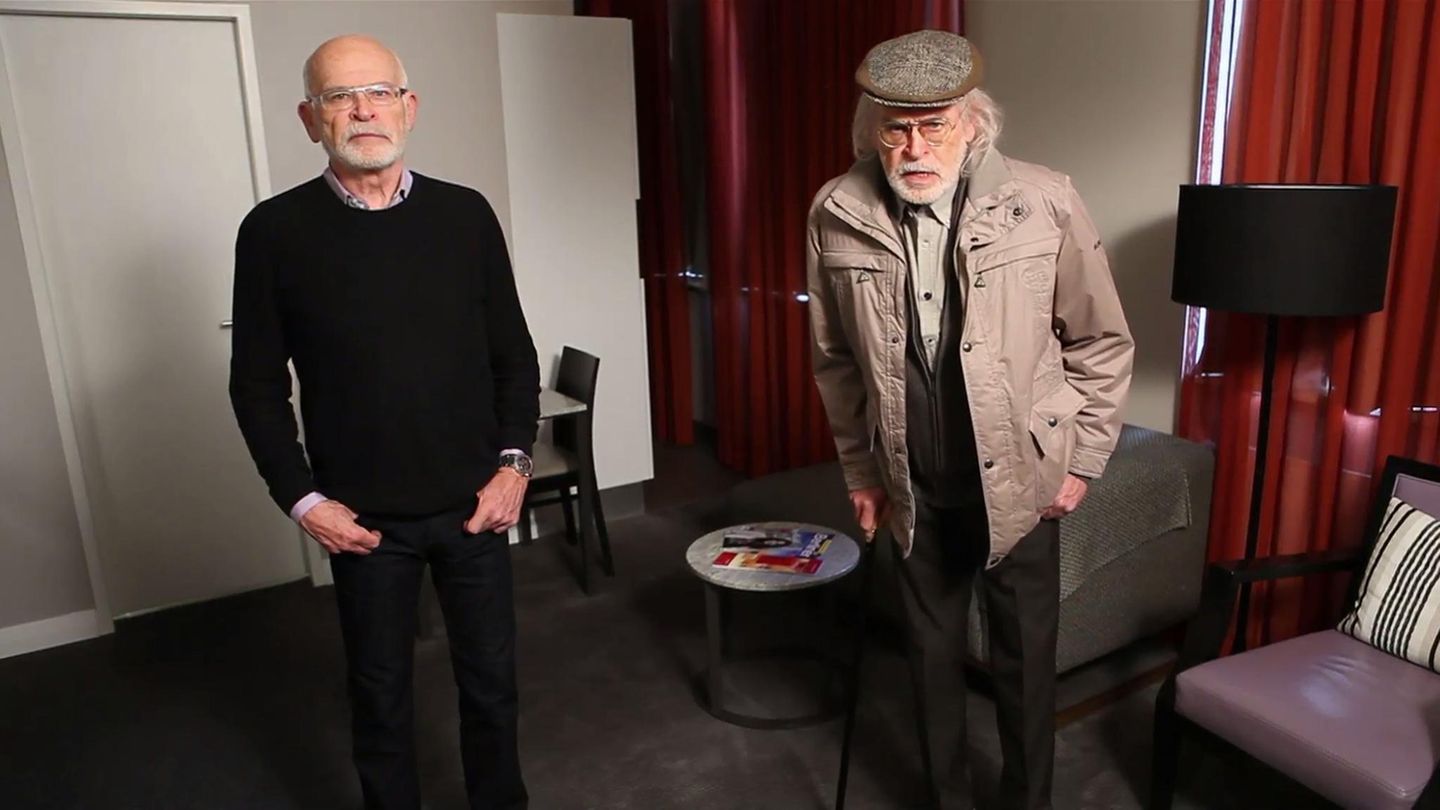

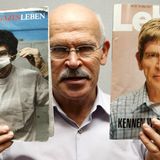

Er ist der vielleicht unbequemste deutsche Journalist: Günter Wallraff schlich sich bei der "Bild"-Zeitung ein oder gab sich als Türke "Ali" aus, um gegen Leiharbeit und Ausbeutung vorzugehen. Dass er dabei selbst immer streitbar sein musste und sich durch Fehler auch angreifbar machte, stoppte ihn nicht. Auch zu seinem 80. Geburtstag am Samstag versucht Wallraff noch, Missstände aufzudecken - inzwischen von einem Team unterstützt.

Beim vor wenigen Tagen verliehenen Deutschen Fernsehpreis ging Wallraff zwar leer aus, aber immerhin hatte er es unter die drei Nominierten geschafft. Mit seinem für den Privatsender RTL arbeitenden "Team Wallraff" war der schon vor einigen Jahren für sein Lebenswerk mit dem Fernsehpreis ausgezeichnete Journalist gegen den Pflegenotstand vorgegangen. Die Recherchen liefen zum großen Teil undercover - wie es Wallraff seit Jahrzehnten praktiziert.

Wallraff kam am 1. Oktober 1942 in Burscheid bei Köln zur Welt. Er arbeitete zunächst als Buchhändler, schrieb dann Gedichte und geriet das erste Mal nach seiner Einberufung zur Bundeswehr mit Obrigkeiten aneinander. Weil er sich weigerte, eine Waffe in die Hand zu nehmen, kam er zunächst in die psychiatrische Abteilung der Bundeswehr und wurde nach eigenen Worten dann als "abnorme Persönlichkeit" eingestuft und entlassen.

Wallraff veröffentlichte ein Tagebuch über die Zeit. Seine auch als Buch veröffentlichten "Industriereportagen", für die er sich als Mitarbeiter in Unternehmen einschlich, wurden ein erster großer Erfolg.

Wallraff lebte seine Undercovermethoden aber in vielen Feldern sozialer Probleme aus: Mal ging er als angeblicher Alkoholiker in die Psychiatrie, dann gab er einen Obdachlosen oder versuchte als Türke eine Wohnung zu finden. Neben geschriebenen Reportagen bediente sich Wallraff auch schon früh des Fernsehens als Medium, 1971 etwa sendete das ZDF seinen Film "Flucht vor den Heimen" über die damalige Fürsorgeerziehung.

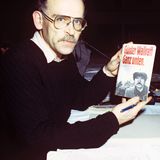

Vor allem zwei Bücher sorgten dafür, dass Wallraff heute praktisch eine eigene Marke ist. Er schlich sich bei der "Bild"-Zeitung ein und berichtete als Reporter Hans Esser für deren Redaktion in Hannover. Wallraff berichtete in seinem Bestseller "Der Aufmacher" über zweifelhafte Recherchemethoden und politische Manipulationen, der Springer-Verlag wehrte sich vor Gericht. Nach einem langen Rechtsstreit durch alle Instanzen konnte Wallraff sich zum großen Teil durchsetzen.

Von "Der Aufmacher" wurden mehrere hunderttausend Exemplare verkauft. Das ist aber kein Vergleich zu "Ganz unten" aus dem Jahr 1985. Darin schlüpfte Wallraff in die Rolle des türkischen Arbeiters "Ali", um unwürdige Arbeitsmethoden anzuprangern. Mehr als fünf Millionen Mal wurde das Buch allein in seiner deutschsprachigen Ausgabe verkauft - damit ist es bis heute das meistverkaufte Sachbuch in Deutschland.

Doch ein strahlender Bestsellerautor wurde Wallraff dadurch nicht. Türken, mit denen er bei "Ganz unten" zusammenarbeitete, warfen ihm später zweifelhafte Methoden, eine schlechte Behandlung und eine diskriminierende Bezahlung vor. Auch bei seiner "Bild"-Reportage gab es Kritik an Wallraffs Arbeitsweisen.

Er selbst berichtete später, wie Freundschaften und auch sein Familienleben über seine Art des Arbeitens und seine Erfolge zerbrachen. Kritik und Ärger mit engen Mitarbeitern gab es auch später noch. Doch Wallraff machte immer weiter, bis heute.

Vermutlich gilt für ihn fort, was er zu seinem 60. Geburtstag der "Süddeutschen Zeitung" auf die Frage sagte, ob die Republik durch seine Arbeit verändert wurde. "Es wäre größenwahnsinnig, wenn ich das beanspruchen würde - ich glaube, ich habe bei vielen Nachdenklichkeit hervorgerufen und ich habe es von Fall zu Fall zumindest erreicht, so etwas wie ein Gewissen in einer sonst sehr abgebrühten Gesellschaft wach zu rütteln."