Beim Thema Fleisch und seinen vegetarischen Alternativen kochen die Gemüter hoch. Mit enormer Wucht prallen Meinungen aufeinander, in den Sozialen Medien sowieso, aber auch in der Politik. So beschloss die rechtskonservative Regierung Italiens nach heftigen Debatten als einziges Land in der EU ein Verbot von Fleischimitationen aus tierischen Stammzellen. "Laborfleisch" nennen es die Gegner verächtlich, "Fleisch aus dem Fermenter" heißt es bei den Befürwortern. Der Kampf zwischen Fleischindustrie und Veggie-Anbietern ist längst auch ein Ringen um die Deutungshoheit von Worten. Pflanzliche Alternativen müssen in Italien fortan anders heißen als ihre tierischen Originale. Die Begründung der Regierung ist emotional. Man wolle die italienische Tradition des Essens und Metzgerhandwerks schützen.

In Deutschland werden Fleischalternativen auf Basis neuer Techniken dagegen als Chance begriffen, wirtschaftlich als auch für die Klimaziele. Keine Woche nach der Entscheidung in Italien gab der Bundestag 38 Millionen Euro für ein umfassendes Programm zur Förderung der fleischloseren Ernährung frei. Ziel ist die Umstellung der Landwirtschaft weg vom Tierfutter hin zu eiweißreichen Pflanzen für Lebensmittel. Neben eigenen Sojasorten auch Eiweißpflanzen wie Ackerbohne, Erbse und Luzerne. Finanziell unterstützt werden zudem Firmen mit neuen Herstellungsverfahren für vegetarische Produkte.

35 Millionen Tonnen Soja für europäische Nutztiere - jährlich

Derzeit wird auf 70 Prozent der Äcker Tierfutter angebaut. Zusätzlich muss die EU aus Süd- und Nordamerika jährlich 35 Millionen Tonnen Soja für die Tierfutterproduktion importieren, der Großteil davon genverändert. Eine von der EU als kritisch eingestufte wirtschaftliche Abhängigkeit, die den heutigen Hochleistung-Nutztierarten geschuldet ist. Die optimierte Milchkuh mit fast zehn Tonnen Milch pro Jahr oder das Schlachthuhn, das schon sechs Wochen nach dem Schlüpfen zwei Kilo wiegt, brauchen die hohe Proteindichte des Sojas aus Übersee.

Doch warum Pflanzenproteine einem Schlachttier geben, wenn sie sich auch direkt zu Lebensmitteln verarbeiten ließen, die nicht nur schmecken, sondern auch gesund und sogar Fleisch ähnlich sind? Die "Eiweißpflanzenstrategie" existiert in Deutschland und der EU seit rund zehn Jahren, allerdings fielen die jährlichen Fördergelder hierzulande selten in zweistelligen Millionensummen aus und die Gelder wurden hauptsächlich für die Eiweißpflanzen verwendet, die die Nutztiere fressen. Das soll sich ändern. Insofern ließen sich die 38 Millionen Euro als Bekenntnis zum Wandel interpretieren.

Godo Röben jedenfalls ist zufrieden. Einst transformierte er mit mehr Mut als Wissen den einstigen Wurstbetrieb Rügenwalder Mühle zu Deutschlands führendem Veggie-Anbieter. Heute dreht er größere Räder. Er entscheidet als einer der Stakeholder, wie es neudeutsch heißt, mit darüber, wie das Millionenbudget möglichst effektiv eingesetzt wird. Politisch sitzen dem Beratungsgremium Renate Künast und Dr. Zoe Mayer von den Grünen vor. Welche Verbände aus der Landwirtschafts- und Lebensmittelbranche noch dazukommen, steht noch nicht fest.

"Ein paar andere Länder investieren zwar mehr, doch zumindest kann Deutschland mit der Spitzengruppe weiter Schritt halten. Und es ist ein wichtiges Zeichen an alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette - vom Landwirt bis zum Lebensmitteinzelhandel", sagt Röben. Sein persönlicher Traum: In Deutschland ein führendes Kompetenzzentrum für Alternative Proteine aufzubauen, wie zum Beispiel das "Food & Biobased Research Center" im niederländischen Wageningen. Die Niederlande investieren mehr als 60 Millionen Euro in ein komplettes Ökosystem für pflanzliche Proteine. Dänemark nimmt gar rund 240 Millionen Euro für seine "Proteinwende" in die Hand, davon zehn Millionen Euro direkt für die Erforschung klimafreundlicher Lebensmittel.

Bei Pflanzenproteinen und vegetarischen Produkten, bricht sich bei Godo Röben eine Leidenschaft bahn, die man bei einem bodenständigen Typen aus dem Oldenburger Land nicht unbedingt vermutet. Röben ist fest mit seiner Scholle verwachsen und lebt seit jeher in Brake an der Unterweser. Ein Filmteam hatte den Ort auf der Suche nach einer möglichst deprimierenden Location ausgewählt, erzählt er nicht ohne Lokalpatriotismus.

Godo Röben "Fleisch werden wir immer essen"

Das Thema vegetarische Ernährung habe ihn damals bei Rügenwalder gepackt. Mit wenig Wissen und kaum Erfahrung habe man eine neue Marke aufgebaut, einen Markt nicht nur erschlossen, sondern ihn weitgehend selbst erschaffen. Wie kein Zweiter hatte Röben dabei Hand und Nase in der kompletten Veggie-Wertschöpfungskette. Von der Produktidee, der Lebensmitteltechnik, dem Beschaffen der Zutaten, den Rezepten, der Herstellung, dem Vertrieb bis zum Marketing und der Lobbyarbeit in der Politik. Heute treibt er als Netzwerker, Investor und Berater in diversen Beiräten die deutsche Veggie-Szene voran. Er berät unteranderem den Rewe-Konzern, Lebensmittelhersteller wie InFamily Foods bei ihren vegetarischen Ausgründungen, investiert in Startups und ist per Du mit vielen aus der Politik.

Ein Veggie-Missionar ist Röben jedoch nicht. "Wenn ich irgendwo mit unterwegs Freunden bin und es gibt Currywurst, lehne ich die nicht ab. Aber wenn es leckere vegetarische Alternativen gibt, greife ich zu denen", sagt er. Der Mensch jage, halte und esse Tiere seit zehntausenden Jahren, das sei tief in uns. Fleisch werde immer gegessen werden, so Röben. Die Frage sei nur wieviel. So, wie es derzeit ist, gehe es jedenfalls nicht weiter. Die Fleischindustrie zählt vom Futtermittelanbau, über die Tierhaltung bis zum Transport der Tiere und Lagerung der Gülle zu den größten Klima- und Umweltsündern. Vor allem Wiederkäuer wie Rinder produzieren eine erhebliche Menge an CO2, Methan und Lachgas bei der Verdauung. Methan und Lachgas sind zwar flüchtiger als CO2, allerdings um ein Vielfaches Klimaschädlicher. Insgesamt steuert die Nutztierhaltung etwa 15 Prozent der vom Menschen produzierten Treibhausgase bei.

Global betrachtet ließe sich die Zeit nicht zurückdrehen. Man könne nicht mehr in die sechziger Jahre, wo der Bauer seine Handvoll Schweine zum Schlachter brachte und so den Fleischbedarf der Kundschaft deckte. "Damals waren wir drei Milliarden auf dem Planeten, heute sind wir acht und es ist nicht mehr lange hin, dann sind wir zehn Milliarden. Die Bullerbü-Zeit ist vorbei, diese Anzahl bekommt man nur mit alternativen Proteinen und neuen Verfahren satt", steht für Röben fest. Sein Ziel sei ein Anteil an alternativen Proteinen von bis zu 40 Prozent bis 2040 in Deutschland.

In 40 Jahren wird Fleisch aus Pflanzen völlig normal sein

"Ich glaube, solche großen Wenden vollziehen sich immer nach dem gleichen Muster über Zeitraum von 40 bis 60 Jahren, ob nun die Mobilitätswende, die Energiewende oder die Wende bei der Umstellung von Fleisch auf Veggie", sagt Röben. Die Energiewende habe in den 80er Jahren mit der Anti-Atomkraft-Bewegung begonnen. "Die ersten sind immer die Freaks, bei denen sich alle anderen denken, was die denn eigentlich wollen." Zuerst sei diese Gruppe gegen Atomkraft gewesen, später dann gegen fossile Energieträger. Gute 20 Jahre später sei die einst als absonderlich beargwöhnte Haltung schließlich massentauglich und damit politikfähig geworden. Etwa 40 Jahre nach den ersten "Atomkraft-Nein-Danke"-Stickern beziehe Deutschland seine Energie zu 40 Prozent aus erneuerbaren Quellen und wolle in naher Zukunft bei 80 Prozent sein.

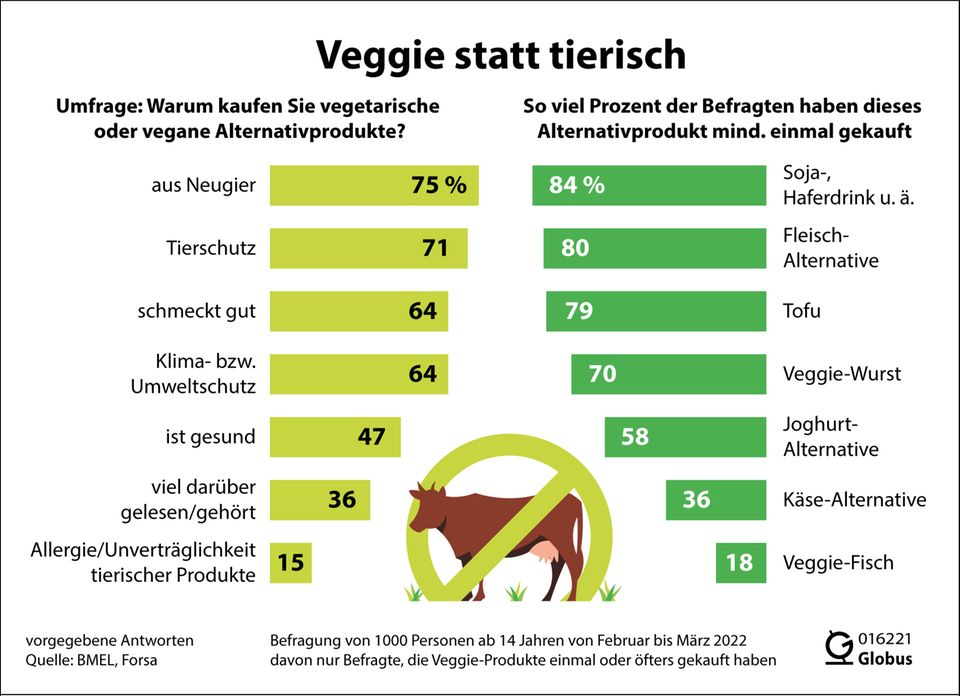

So ähnlich werde das bei der Ernährungsumstellung auch laufen. Entscheidend für den Erfolg seien dabei nicht die Vegetarier oder Veganer, sondern die Flexitarier, den Alternativen gegenüber aufgeschlossenen Fleischessern. Sie stellen Umfragen zufolge 45 Prozent der potenziellen Veggie-Kundschaft in Deutschland. Flexitarier mögen Fleisch und Wurst, würden aber aus Gründen des Tierwohls und des Klimagedankens umstiegen – wenn die Produktalternativen mit dem Original mithalten können.

"Um die ersten vegetarischen fleischähnlichen Produkte vor gut 20 Jahren gut zu finden, musste man schon zutiefst überzeugter Hardcore-Vegetarianer sein. Das sah weder gut aus, noch fühlte es sich gut an und geschmeckt hat es auch nicht", erinnert sich Röben. Heute sei man zwar schon einen Schritt weiter, Fleischwurst, Fleischsalat, Burgerpattys und Salami bekäme man schon ganz gut hin. Doch die meisten Flexitarier überzeugt das immer noch nicht. "Die probieren zwar, sagen dann jedoch: Nein, schmeckt mir nicht. Die kommen dann erst in ein, zwei Jahren wieder. Das ist auch der Grund, warum die Branche nicht schnell genug auf Touren kommt. Wir müssen hier schneller besser werden", meint Röben.

"Keine Zusatzstoffe oder guter Geschmack? Beides geht nicht"

Das gelte auch für die Inhaltstoffe. "Bei den ersten Veggieprodukten sagte der Entwickler zu mir: Was willst du haben? Keine Zusatzstoffe oder guten Geschmack? Beides geht nicht", erinnert sich der Ex-Rügenwalder-Manager. "Mir war klar, dass man die Menschen nur über den Geschmack für diese Alternativen kriegt." Bei den ersten Fleischersatzprodukten vor zehn Jahren habe man die Pflanzenproteine genommen, Gewürze aus der bekannten Wurstrezepten und etliche Zusatzstoffe dazu. Da sei man nicht zimperlich gewesen. Die inneren Werte spielten in dieser Phase keine Rolle. Woher die Pflanzen kamen auch nicht. Das Soja wurde aus Südamerika importiert, weil es günstig war. Viele Produkte hätten den Nährwert von Esspapier gehabt.

Von dort an dauerte es neun Jahre Forschung und Entwicklung bis die Fleischalternativen so weit waren, gesund zu sein und zu schmecken. Bei der Salami und dem Schinken der neuen Marke "Billie Green" von Plantly Butchers kommen die Proteine nicht aus Übersee, sondern von deutschem Weizen. Der Weizen werde fermentiert, wodurch die Proteinausbeute um ein Dritte höher ausfiele als bei den älteren Verfahren. Zusatzstoffe würden nicht länger benötigt, so Röben. Damit habe die nächste Stufe der Entwicklung begonnen: weg vom Metzgerberuf hin zum Lebensmitteltechniker.

Völlig neue Verfahren für das pflanzliche Fleisch von morgen

Bislang werden die meisten vegetarischen Fleischalternativen mit Maschinen der traditionellen Wurstverarbeitung hergestellt. Etwa bei der Fleischwurst. Statt Fleisch werden pflanzliche Proteine, Gewürze, Wasser und Öl in dem sogenannten Cutter zu einer Masse vermengt und in Formen gepresst. Notwendig wäre das nicht, da viele vegetarischen Zutaten in Pulverform angeliefert werden. Die Hersteller sparen jedoch die Anschaffung neuer Maschinen. Doch genau das ändere sich gerade. Mit der alten Technik ließ sich zwar vegetarische Fleischwurst, Hack oder eine Veggie-Frikadelle herstellen, für komplexere Produkte ist sie ungeeignet.

Auf der Suche nach vegetarischen Alternativen, die sich tatsächlich so wie ein Steak oder ein Lachsfilet anfühlen, hat traditionelles Handwerk und seine Maschinerie weitgehend ausgedient. Vegetarischen Rohstoffe lassen sich im 3D-Drucker verarbeiten, aus tierischen Stammzellen züchten oder mittels Präzisions-Fermentation bauen. Die Zukunft des Essens klingt eher nach Lebensmittel-IT.

Da kommen plötzlich Startups aus völlig anderen Branchen um die Ecke. Project Eaden aus Berlin bringt Know-How aus der Textiltechnologie mit. Sie verwandeln Pflanzenproteine in Muskelfasern und Bindegewebe. Millionen dieser dünnen Fasern werden dann zu großen Stücken Fleisch verbunden. Die können damit die Struktur von Fleisch nachahmen vom Steak, Braten, bis zum Schinken, mit realistischer Optik und Kaugefühl", erzählt Röben begeistert. "Und auch beim Geschmack und Röstverhalten haben sie zuletzt große Fortschritte gemacht.” Besonders interessant findet Röben dabei, dass Project Eaden im Gegensatz zu Fleisch aus dem 3D-Drucker oder dem Fermenter, mit der Textiltechnologie große Mengen zu niedrigen Preisen an den Markt bringen könne.

Dem Fleisch zumindest thematisch näher ist ein Projekt der Bio-Medizinischen Drucktechnologie der TU Darmstadt. Die erst drei Jahre alte Abteilung aus dem Bereich Maschinenbau beschäftigt sich unter anderem mit dem Drucken von Implantaten für die regenerative Medizin. Das mag wenig appetitlich klingen, doch ob nun die Ersatzteile aus Zellen in den Menschen eingebaut oder von ihnen gegessen werden ist technisch betrachtet unerheblich. Die Wissenschaftler sind überzeugt, mit ihrem Siebdruckverfahren feinste muskelfaserähnliche Strukturen erzeugen zu können. Dabei werden Zellschichten von einem halben Millimeter Stärke aufeinandergestapelt, die anschließend zu einer festen Struktur miteinander verwachsen. Bisher funktioniert es nur im Labor.

Redifine Meat und Juicy Marbles: Alternativen für Fleichliebhaber

Röbens Experimentierfreude tuen solche Bilder keinen Abbruch. "Ich habe von Redefine Meat ein Steak gegessen, das schon echt schon gut war. Haptik, Maserung, Farbe alles war ganz dicht dran am Original. Hinbekommen haben die das mit einem 3D-Drucker, der aus handelsüblichen Proteinen das Gewebe aus Muskelzellen und Fettzellen druckt", so Röben. Oder Juicy Marbles aus Slowenien. "Wenn man sich mal was wirklich Gutes gönnen will, dann bestellt man sich bei denen ein 750 Gramm Steak. Das schneidet man in Filetstücke und brät das in Butter an. Sagenhaft! Kaum mehr vom echten Fleisch zu unterscheiden", Röben ist in seinem Element. Nachteil all dieser Spitzentechniken: Sie skalieren nicht. Es können lediglich kleine Mengen produziert werden, zu einem nicht marktfähigen Preis.

Und da ist Röben wieder bei seinem Zeithorizont großer Wenden: Zehn Jahre brauchte es für die Marktakzeptanz für Fleischersatzprodukte, zehn Jahre habe man benötigt, um die Produkte auch tatsächlich zu gesunden Lebensmitteln zu machen und weitere zehn Jahre wird es dann bis zur Massenproduktion von Fleischalternativen dauern, die echtem Fleisch in Geschmack und Haptik sehr ähnlich sind.

Bis dahin werde die Fermentation die Schlüsseltechnologie für Fleischalternativen sein. Fermentieren ist eine alte Technik, bei der Mikroorganismen wie Bakterien oder Algen einen Rohstoff umbauen und ihm so Geschmack verleihen, besser verträglich machen oder seinen Nährstoffgehalt erhöhen. Aus gepressten Trauben wird Wein, aus Milch Joghurt oder aus Sojabohnen Soja- oder Misosauce. Laut des "Good Food Institute” sind weltweit 136 Firmen auf Fermentation spezialisiert, 100 Unternehmen betreiben Produktlinien rund um alternative Proteinfermentation, darunter auch Branchengrößen wie Unilever und Nestlé. Der US-Think-Tank "RethinkX" geht gar von einer Fermentations-Revolution im US-Fleisch- und Milchmarkt aus, nach der sich die Anzahl der Rinder bis 2030 halbierte.

Die Zukunft gehört den Pilzen und der Präzisions-Fermentation

Bei der Biomassen-Fermentation sind die Organismen selbst das Endprodukt: Pilze. An dieser Technik arbeiten das Hamburger Start-up Infinite Roots oder Bosque-Foods aus den USA. In großen Fermentern wächst das Myzel in einer Nährlösung heran, etwa 25-mal schneller als Sojapflanzen. Anschließend wird es abgeerntet, zu einer teigartigen Masse verarbeitet, gewürzt und kann dann zu fleischähnlichen Produkten geformt werden: Schnitzel, Fleischbällchen, Frikadellen.

Ob eine Fleischalternative beim Kunden ankommt, hängt auch davon ab, wie sie sich in der Pfanne verhält. Lässt sie sich gut anbraten, bleibt sie im Ofen fest oder zerfällt die Masse beim Schmoren? Infinite Roots zufolge bewahren Pilze im Vergleich zu anderen Pflanzenproteinen auch unter Hitze Haltung, da sie im Aufbau den Tieren näherstehen als den Pflanzen. Das Hamburger Startup forscht dabei auch an einem klimafreundlichem Rohstoff-Kreislauf. Theoretisch könne die Nährlösung für die Pilze auch aus Abfallprodukten bestehen. So kämen Kaffeesatz oder Trester aus der Fruchtsaftproduktion nicht mehr ins Tierfutter, sondern direkt ins nächste Veggie-Lebensmittel.

Die derzeitige Spitzentechnik ist die Präzisionsfermentation. Bei ihr stellen Mikroorganismen Zutaten wie Geschmacksstoffe, Enzyme, Vitamine oder Farbstoffe her. Durch die Fortschritte in der Bioinformatik ist es heute möglich, Bakterien gezielt für eine Aufgabe auszuwählen oder sie mittels Gentechnik zur Herstellung benötigter Stoffe zu programmieren. Damit ließen sich vegetarische Fleischalternativen "tunen" und zum Beispiel Nährstoffe und den typischen Fleischgeschmack hinzufügen, wie sie sonst nur im tierischen Vorbild zu finden sind.

Nicht nur Fleisch: Auch Käse lässt sich nachbauen

Die Technik könnte aber auch die Welt der Milchprodukte nachhaltig verändern - und dem Klima gut tun. Rund 87 Prozent der Treibhausgase bei der Nutztierhaltung gehen auf die Haltung von Fleischrindern und Milchkühen zurück. Vor sechzig Jahren gab die Milchkuh 6000 Liter Milch pro Jahr, heutige Hochleistungszüchtungen bringen es auf 10.000 Liter und mehr. Die Haltung der empfindlichen Tiere ist aufwändig und braucht Spezialfutter, kontrollierte Umweltbedingungen und laufende Gesundheitskontrollen. Hohe Kosten denen ein brutaler Preiskampf im Markt gegenübersteht.

Weltweit erforschen immer mehr Firmen, welche tierischen Aminosäuren für den typischen Geschmack und die physikalischen Eigenschaften von Kuhmilch verantwortlich sind. Die Aminosäuren werden mit entsprechend programmierten Mikroorganismen in Fermentern nachgebaut. Damit sind dem Original sehr ähnliche vegetarische Varianten von Milch, Sahne, Käse und Jogurt möglich. Im Vergleich zur Tierzucht würde dabei deutlich weniger Methan und CO2 ausgestoßen und nur ein Bruchteil der Energie- und Wassermenge benötigt. Zukunftsmusik ist das nicht. Das Unternehmen "Formo" aus Berlin produziert auf diese Weise "naturidentischen" Käse. Zu kaufen gibt es den Veggiekäse in Deutschland allerdings nicht, er soll noch in diesem Jahr in Asien auf den Markt kommen. Dort seien die Zulassungsverfahren weniger streng als in der EU.

Bei der dritten Technik der Fleischerzeugung musste selbst Godo Röben anfangs schlucken: Fleisch aus dem Fermentationstank auf der Basis von Muskel- oder Stammzellen. Stammzellen oder Muskelzellen werden über eine Biopsie dem Tier entnommen und nach eine Aufreinigung im Fermenter verwendet. Stammzellen sind Körperzellen mit noch nicht festgelegter Funktion. Sie können alles werden. Im Fermentationstank werden aus ihnen Muskelzellen und Fettzellen, die um ein Gerüst aus Soja- und Weizenproteinen wachsen. Am Ende des Vorgangs entsteht fällt ein Steak aus dem Fermenter. In Israel arbeitet "Aleph Farms" an dem Verfahren, in Deutschland "The Cultivated B", eine Tochter der InFamilyFoods aus Heidelberg.

Was wir als normale Herstellung empfinden, wird sich ändern

"Ich bin da ganz ehrlich. Die Vorstellung Fleisch aus dem Fermenter fand ich anfangs auch eigenartig", gesteht Röben. Je intensiver er sich damit beschäftigt habe, desto mehr habe sich sein Bild differenziert. Was würde wohl ein Außerirdischer sagen, fragte er sich? "Auf der einen Seite sieht der ein Ferkel, das eingepfercht ohne Tageslicht innerhalb von sechs Monaten hochgemästet wird, um dann unter Panik getötet und von Maschinen zerlegt zu werden. Auf der anderen Seite würde er einen Fermenter sehen, bei dem aus einer einzigen tierischen Zelle Fleisch erzeugt wird. Was würde er wohl als "unnormaler" ansehen?", erklärt Röben seinen Sinneswandel.

Die Herstellung von pflanzlichen Fleischalternativen hat nichts mit dem Bild glücklicher Tiere, grüner Wiesen und urigen Viehwirten zu tun. "Das wird zwei Generationen dauern sich damit anzufreunden, dass diese Herstellung unappetitlich und technisch ist", ist Röben sich sicher. "Aber, was wir heute in der Fleischproduktion machen, ist deutlich unappetitlicher. Wir sind aber so sozialisiert worden und finden es daher normal. Jede Änderung empfindet man dann erst einmal komisch".

Doch bis Fleisch aus Fermentern und vergleichbare Alternativen in Massen die Supermarktregale füllen, dauert es noch Jahre der Forschung und Entwicklung. Viele Alternativen wie das Fleisch aus dem Fermenter oder aus der Präzisionsfermentation fallen unter die EU-Verordnung "Neuartige Lebensmittel" und werden nur nach intensiven Prüfungen überhaupt freigegeben. Die italienische Regierung hat folglich etwas verboten, das es derzeit ohnehin nicht gibt. Bis dahin kann man ja überall das Fleisch aus Pflanzen kaufen. Auch in Italien.