Brandsätze auf eine Synagoge, Hassparolen bei Anti-Israel-Demos und Davidsterne, die an Wohnhäuser gesprüht werden: Seit dem Terrorangriff der Hamas verging hierzulande kaum ein Tag, an dem nicht über Anfeindungen und Angriffe gegen Jüdinnen und Juden berichtet wurde.

Mehr als die Hälfte der Deutschen glauben, dass sich die Einstellung gegenüber Juden in den vergangenen Jahren verschlechtert habe. Die gute, vielleicht überraschende Nachricht lautet: Sie liegen falsch. Die Zustimmung zu offen antisemitischen Zerrbildern und Klischees ist jedenfalls in den vergangenen 20 Jahren gesunken. Das zeigt eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa Ende November im Auftrag des stern durchgeführt hat.

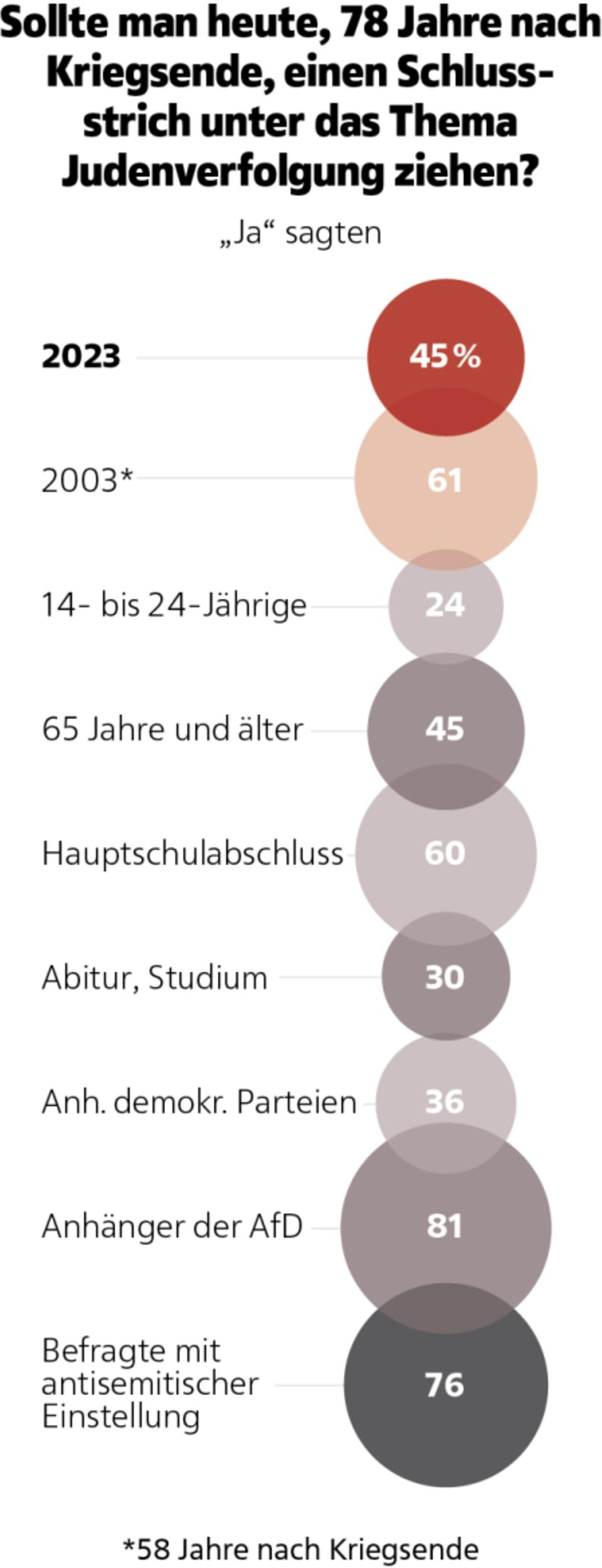

Im Jahr 2003 hatte Forsa die gleichen Fragen schon einmal gestellt, deshalb lassen sich die Ergebnisse vergleichen. Noch immer glauben 24 Prozent, dass die Juden heute versuchen, aus der nationalsozialistischen Vergangenheit einen Vorteil zu ziehen. Im Jahr 2003 waren es 38 Prozent. 14 Prozent sind der Ansicht, die Juden hätten auf der Welt zu viel Einfluss. Und fast die Hälfte der Befragten meint, man solle einen Schlussstrich unter das Thema Judenverfolgung ziehen.

Bei AfD-Anhängern ist der Antisemitismus besonders ausgeprägt

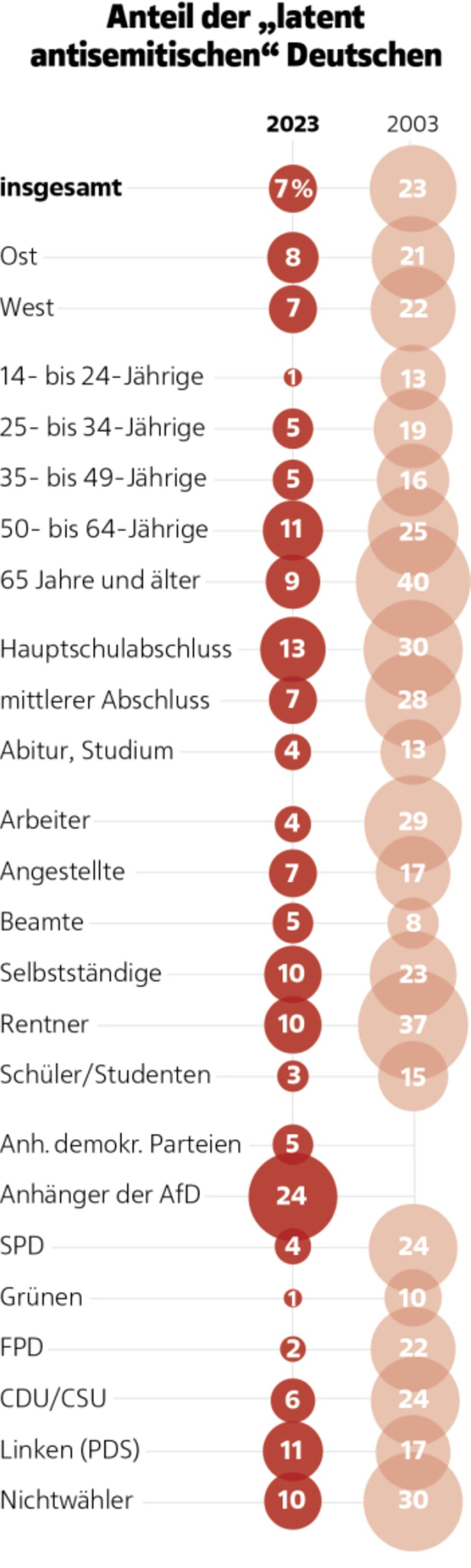

Unter den älteren Befragten sind die Zustimmungswerte durchgängig höher als unter den jüngeren. Auch beim Bildungsniveau zeigt sich eine klare Tendenz: Je niedriger die Bildung, desto höher die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen. Das gilt heute ebenso wie vor 20 Jahren. Bei Anhängern der AfD ist der Antisemitismus besonders stark ausgeprägt.

Etwa zwei Drittel der Befragten glauben, die Juden seien traditionsbewusst, geschäftstüchtig und hielten fest zusammen. Attribute, die für sich genommen nicht negativ sind, aber doch auf das Stereotyp vom geldgierigen, verschworenen "Weltjudentum" hindeuten. Demgegenüber ist nur ein Drittel der Ansicht, dass Juden tolerant oder humorvoll seien.

Der Anteil der "latent antisemitischen" Deutschen ist von 23 Prozent auf sieben Prozent gesunken. Ein Erklärungsansatz von Forsa lautet: In den vergangenen 20 Jahren seien viele Altnazis und Deutsche, die im Kindesalter mit der nationalsozialistischen Ideologie sozialisiert wurden, verstorben. Die Jungen seien der Tendenz nach weltoffener als die Alten.

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?

Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.

Eine grundsätzliche Schwierigkeit in der Vorurteilsforschung ist das Phänomen der sogenannten sozialen Erwünschtheit. Besonders bei heiklen Themen tendieren manche Befragte dazu, eine Antwort zu geben, von der sie annehmen, dass sie gesellschaftlich akzeptiert sei. Forsa weist darauf hin, dass dieser mögliche Verzerrungseffekt vor 20 Jahren gleichermaßen gegeben gewesen sei, die Werte also vergleichbar seien. Aber wann war das Lamento, man dürfe dieses und jenes nicht mehr sagen, lauter als heute? Wann wurde zuletzt die uneingeschränkte Solidarität mit Israel und den Juden in Deutschland in Medien, Politik und Zivilgesellschaft derart betont?

Die Tendenz, dass offen antisemitische Aussagen weniger Zustimmung erhalten, könnte eine erfreuliche Nachricht sein, wenn sich nicht auf den Straßen eine ganz andere Realität zeigte; wenn nicht Jüdinnen und Juden in Angst lebten.

Im Schnitt 29 antisemitische Vorfälle pro Tag

Die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland ist nach dem Überfall der Hamas auf Israel deutlich gestiegen. Das Bundeskriminalamt erfasste zwischen dem 7. Oktober und dem 23. November 680 antisemitische Straftaten. Das Eskalationspotenzial sei hoch, warnt die Behörde.

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) hat allein in den ersten Wochen nach dem Massaker der Hamas in Deutschland 994 antisemitische Vorfälle registriert, darunter auch Angriffe, Sachbeschädigungen und Formen extremer Gewalt. Im Schnitt waren das 29 Vorfälle pro Tag.

Wie passt das zusammen?

"Es gibt eine größere gesamtgesellschaftliche Sensibilität gegenüber bestimmten Formen des Antisemitismus", sagt Marco Siegmund von RIAS. "Meinungsumfragen sind wichtig zur Erforschung des Antisemitismus, aber nur ein Teil des Puzzles." Bei RIAS beobachteten sie nicht Einstellungen, sondern antisemitische Vorfälle. "Man muss diese Zahlen nebeneinanderlegen."

Die jüdischen Communitys seien durch den sprunghaften Anstieg antisemitischer Vorfälle seit dem 7. Oktober extrem verunsichert, sagt Siegmund. "Es gibt eine große Sorge um die eigene Sicherheit."

Mit Meinungsumfragen allein lässt sich die Realität des Antisemitismus nur bedingt abbilden. Forsa hat ausschließlich Bundesbürger befragt, antisemitische Straftaten werden aber auch von hier lebenden Ausländern begangen. Und es macht einen Unterschied, ob jemand für sich, im Freundeskreis oder am oft bemühten Stammtisch so denkt und spricht. Oder ob er bereit ist, seinem Hass freien Lauf zu lassen.

Der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn hat früher selbst wissenschaftlich den Judenhass erforscht. Er sagt, man könne seit einigen Jahren eine Tendenz beobachten, die er "Verdichtung von Antisemitismus" nennt: Diejenigen, die antisemitische Positionen teilten, seien häufiger bereit, sie auch öffentlich zu artikulieren. "Der harte Kern der Antisemiten wird radikaler, brachialer, unter Umständen auch gewaltbereiter", sagt Salzborn.

Deshalb reiche es nicht aus, keine antisemitischen Positionen zu vertreten, die Mehrheit müsse sich auch aktiv dagegen positionieren, sagt er. "Sonst prägen diejenigen, die aggressiver werden, sehr viel mehr die öffentlichen Debatten."