Magersucht beginnt oft harmlos: Die Betroffenen finden sich vielleicht pummelig, wollen nur zwei, drei Kilogramm abnehmen. Also reißen sie sich zusammen, verzichten auf Schokoriegel, fangen an zu joggen. Und plötzlich ist es ganz leicht abzunehmen.

Stolz auf die eigene Leistung und motiviert von den Komplimenten der Eltern und Freunde, hungern und laufen sie weiter. Sie studieren Kalorientabellen, verbannen Frittiertes und Gebratenes vom Speiseplan, lassen später ganze Mahlzeiten ausfallen und kratzen die Butter vom Brot. Irgendwann haben sie das Ziel aus den Augen verloren - ihr Körper ist bis auf die Knochen abgemagert. Trotzdem finden sie sich immer noch zu dick und setzen Vollkornbrot und Gemüsesuppe auf den Index. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist klar: Wer so handelt, ist magersüchtig.

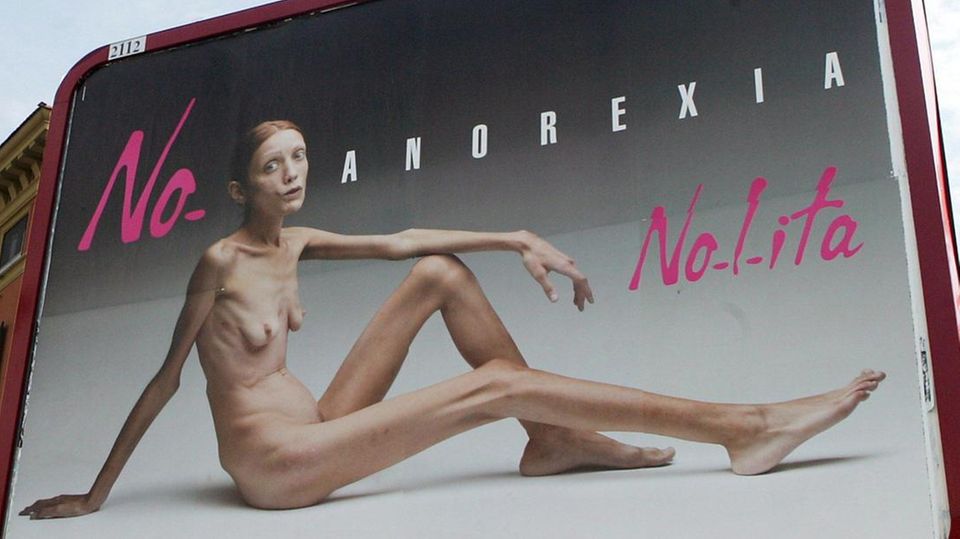

Der Tod der ehemaligen Miss Sachsen, Henriette Hömke, wirft derzeit ein Schlaglicht auf die Krankheit. Sie starb mit nur 29 Jahren an den Folgen von Magersucht, unter der sie offenbar jahrelang gelitten hatte. Ein Einzelfall? Mitnichten.

Hilfe, Beratung, Anlaufstellen bei Essstörungen

Auf den Seiten beratung4kids und jugendberatung-online können junge Betroffene sich erst einmal Luft machen (einfach ins Forum schreiben). Verständnisvolle Betreuer geben jedem individuell Antwort und sind bemüht, für jeden den richtigen Weg aus der Misere zu finden.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Beratungsstelle Essstörungen der BZGA

Beratungstelefon: 0221 – 89 20 31

Beratungsangebote in der Nähe (Suche)

ANAD e.V.

Die Website bietet ausführliche Informationen zum Thema, einen Test zum eigenen Essverhalten, sowie die Möglichkeit zu einer persönlichen Beratung oder Telefonberatung - anonym und kostenlos:

Telefon: 089 - 219973-99 (Di 9-11, Mi 17-19 Uhr)

Darüber hinaus gibt es umfangreiche Angebote für Angehörige.

Anorexie-heute

Die Internetseite ist eine modern aufgemachte ungewöhnlich Aufklärungsseite eines Projekts namens "Anorexie – Heute sind doch alle magersüchtig" und soll eine Gegenbewegung zum aktuellen Trend der Berichterstattung sein. Betroffene kommen hier zu Wort und schildern ihre Sicht. Mit Erfahrungsberichten, Interviews, Videos und weitere interessanten Aspekten.

Internet: www.anorexie-heute.de

Beratung und Behandlung

Die Schön-Kliniken sind deutschlandweit vertreten, darunter auch die psychosomatische Klinik Roseneck (Chiemsee). Für Informationen und Anmeldung können Sie die Abteilung Essstörungen telefonisch erreichen.

Telefon: 08051 – 680

Internet: www.schoen-kliniken.de

Die Magersucht - eine typische Frauenkrankheit

In Deutschland ist etwa jede zweihundertste Frau irgendwann im Laufe ihres Lebens magersüchtig. Models, Balletttänzerinnen und Turnerinnen sind besonders gefährdet. Zehn magersüchtigen Frauen steht nur ein männlicher Betroffener gegenüber.

Experten sehen mit Sorge, dass die Sucht zu hungern in immer früherem Lebensalter beginnt. Während bisher vor allem Teenager im Alter von 14 bis 16 Jahren in die Magersucht abrutschten, werden in Fachkliniken heute auch zehn- und elfjährige Mädchen behandelt.

Dem Phänomen Magersucht sind Wissenschaftler seit Jahrzehnten auf der Spur. Einige Anhaltspunkte für die Störung haben sie gefunden: Psychologische Faktoren spielen eine Rolle, aber auch genetische. Einschneidende Erlebnisse, zum Beispiel Hänseleien in der Schule, und äußere Einflüsse wie ein propagiertes Schlankheitsideal können die Essstörung auslösen. Sicher ist, dass mehrere Faktoren zusammenkommen müssen.

Die erste prominente Magersüchtige war Kaiserin Sisi

Magersucht ist kein Zeitgeistphänomen. Beschrieben wurde sie schon im 17. Jahrhundert. Den wissenschaftlichen Namen Anorexia nervosa gab die Fachwelt der Krankheit vor mehr als 130 Jahren. Da steckte Sisi, die junge Kaiserin Elisabeth von Österreich, gerade mittendrin im Teufelskreis aus Fasten, Turnen und exzessivem Reiten. Anorexia nervosa bedeutet frei übersetzt "seelisch bedingte Appetitlosigkeit". Der deutsche Name Magersucht beschreibt die Krankheit besser.

Einmal gefangen, lässt die Essstörung viele ihr ganzes Leben nicht mehr los. Nur etwa jede Zweite schafft es, die Magersucht dauerhaft zu überwinden. Für fast jede Zehnte endet die Krankheit tödlich. Der ausgezehrte Körper stellt seinen Dienst ein. Das Herz bleibt stehen.

Symptome

Obwohl Ihre Freunde sagen, dass Sie dünn sind, tun Sie alles, um noch weiter abzunehmen? Sie kennen den Kaloriengehalt einer Vitamintablette? Sie wissen, wie lange Sie joggen müssen, bis der Energiegehalt eines Apfels aufgehoben ist - und laufen noch eine Viertelstunde länger? Sie haben schon mal Abführmittel oder Appetitzügler eingenommen? Wer diese Fragen mit ja beantwortet, könnte magersüchtig sein.

Betroffene erkennen meist nicht, dass sie magersüchtig sind. Auch Eltern merken oft nichts: Magersüchtige verleugnen und verstecken die Krankheit in der Regel sehr geschickt.

Ärzte achten auf folgende Symptome:

- Das Gewicht des Patienten liegt mindestens 15 Prozent unter dem niedrigsten Normalgewicht.

- Sie oder er hat Angst davor zuzunehmen.

- Sie oder er hat eine sogenannte Körperschemastörung.

- Sie hat Menstruationsstörungen oder ihre Regelblutung bleibt aus.

Die kritische Gewichtsgrenze liegt für Mediziner bei 15 Prozent unterhalb des niedrigsten Normalgewichts. Wie viele Kilogramm das sind, hängt vom Alter, von der Körpergröße und vom Geschlecht ab: 50 Kilogramm für eine 1,70 Meter große 19-Jährige sind zu wenig, 40 Kilogramm für eine 1,65 Meter große 15-Jährige ebenso.

Magersüchtige meiden Mahlzeiten mit anderen

Um streichholzdünn zu werden und zu bleiben, sparen und verbrennen Magersüchtige Kalorien, wo immer sie können. Sie definieren, welche Speisen erlaubt und welche verboten sind, essen langsam und meiden Mahlzeiten in Gesellschaft. Sie kennen hundert Ausreden, um nicht gemeinsam mit der Familie am Esstisch zu sitzen: "Ich habe schon gegessen." "Ich habe keinen Appetit." "Ich nehme das Essen mit in mein Zimmer, ich muss dringend lernen."

Fast immer treiben sie exzessiv Sport. Manche erbrechen sich, um die Kalorien wieder loszuwerden. Einige Magersüchtige schrecken auch vor Medikamentenmissbrauch nicht zurück: Sie nehmen Appetitzügler, Abführmittel oder entwässernde Tabletten, essgestörte Typ-1-Diabetikerinnen manipulieren unter Umständen sogar hinsichtlich ihrer Insulindosis.

Magersüchtige haben panische Angst davor zuzunehmen. Auch wenn sie schon spindeldürr sind und kaum etwas zu sich nehmen, sind die Gedanken ans Essen übermächtig. Viele Betroffene stellen sich mehrmals täglich auf die Waage und protokollieren jedes zu- oder abgenommene Gramm.

Der Körper wird auch im Spiegel falsch gesehen

Der Spiegel sagt: "Du bist zu dick" - egal, was die Waage anzeigt. Magersüchtige nehmen ihren eigenen Körper völlig verzerrt wahr, sie haben eine sogenannte Körperschemastörung. Deshalb machen sie sich auch dann keine Sorgen um sich, wenn sie schon halb verhungert sind. Jedes verlorene Gramm ist für sie ein kleiner Sieg.

Die ständige Unterernährung bringt den Hormonhaushalt durcheinander. Die Regelblutung setzt aus oder fängt bei sehr jungen Mädchen gar nicht erst an. Auch die Lust am Sex verschwindet.

Ständiges Hungern ist Gift für den Körper: Die Haut wird trocken, die Nägel stumpf, die Haare fallen aus. Die Knochen werden brüchig. Früher oder später entgleist der Stoffwechsel. Das Herz kann aus dem Takt geraten und schließlich aussetzen.

Diagnose

Magersucht ist eine Erkrankung der Seele. Trotzdem wird der Arzt die Patientin wiegen, messen, ihr Herz abhören, den Bauch abtasten und Blut abnehmen. Denn nicht jede spindeldürre 16-Jährige ist magersüchtig. Die gründliche körperliche Untersuchung hilft dem Arzt, eine organische Störung auszuschließen, etwa eine Überfunktion der Schilddrüse.

Im Gespräch findet ein Arzt oder ein Psychologe heraus, ob die Patientin oder der Patient magersüchtig ist, ob der Partner oder die Partnerin unter einer Essstörung leidet oder vielleicht die Tochter, Mutter oder Tante. Möglicherweise bittet der Arzt darum, einen speziellen Fragebogen auszufüllen. Der Psychologe wird die Betroffenen und ihre Angehörigen zum Essverhalten befragen, sich aber auch nach der Kindheit, den Beziehungen innerhalb der Familie oder besonderen Lebensereignissen erkundigen.

Therapie

Wer lange mit einer Essstörung gelebt hat, muss zuallererst wieder zu Kräften kommen. Konkret heißt das: essen und zunehmen. Aber wie viel Nahrung braucht ein gesunder Körper? Was gehört zu einer ausgewogenen Mahlzeit? Wie groß ist eine normale Portion? Was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, müssen Magersüchtige in der Therapie ganz neu lernen.

Erst wenn die Gedanken nicht mehr unaufhörlich um die Themen Essen und Körpergewicht kreisen, ist der Geist empfänglich für eine Psychotherapie. In dieser Phase der Behandlung lernen die Betroffenen zum Beispiel mit ihren Ängsten umzugehen, sprechen über ihr Selbstwertgefühl, analysieren familiäre Beziehungen und versuchen, den eigenen Körper neu wahr- und anzunehmen.

In der Regel werden die Psychotherapeuten versuchen, Eltern und Angehörige mit in die Behandlung einzubeziehen. Sie können in der Therapie lernen, mit Konfliktsituationen im Alltag besser umzugehen.

Medikamente helfen nur bedingt

Eine Pille gegen Magersucht gibt es nicht. Sobald der Körper kräftig genug ist, können spezielle Antidepressiva (sogenannte Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer) zwar mit dazu beitragen, tief sitzende Ängste und anhaltende Zwänge zu vertreiben. Sie wirken aber nicht gegen die Magersucht an sich. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Antidepressiva vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit Magersucht weder Rückfälle verhindern noch die Genesung beschleunigen können.

Wenn die Magersucht so stark ist, dass die Therapie die Angst vor dem Zunehmen nicht vertreiben kann und die Körperschemastörung wahnhafte Ausmaße annimmt, helfen manchmal sogenannte atypische Neuroleptika. Diese Medikamente können Menschen helfen, deren Realitätsbezug verändert ist.

Expertenrat

Expertin PD Dr. Ulrike M.E. Schulze von der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie beantwortet wichtige Fragen

Bin ich magersüchtig, wenn ich beim Essen immer auf Kalorien achte?

Gegenfrage: Wie definieren Sie sich selbst? Wenn Sie jetzt zuerst an Ihre Figur denken, sind Sie womöglich gefährdet. Die Grenze zwischen Figurbewusstsein und einer Essstörung haben Sie - sofern es keine körperliche Ursache dafür gibt - vermutlich spätestens dann überschritten, wenn Essen, Gewicht und Abnehmen Ihren Tagesablauf diktieren und diese Themen so viel Raum einnehmen, dass sie Ihre Gedankenwelt bestimmen.

Was raten Sie Eltern einer 16-Jährigen, die seit einer Sprachreise im letzten Sommer immer dünner geworden ist? Das Mädchen isst kaum noch mit den Eltern und zieht sich von ihnen zurück.

Die Eltern sollten mit ihr sprechen. Auch wenn ihre Tochter vielleicht anfangs alles entschieden von sich weist, dürfen sie nicht wegschauen. Magersüchtige argumentieren oftmals ähnlich wie Menschen mit einer Alkohol- oder Drogenproblematik.

Die Eltern können ihrer Tochter nur helfen, wenn sie die Essstörung immer wieder klar und deutlich ansprechen. Sie sollten zu ihr sagen: "Wir sollten uns gemeinsam Hilfe holen". Wenn das Mädchen erst einmal so weit ist, über die Krankheit zu sprechen, ist es auf dem besten Weg, Hilfe anzunehmen. Diese findet sie im Idealfall bei einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinikambulanz.

Ich mache mir Sorgen um meine beste Freundin. Vor sieben Monaten hat sie ihr erstes Kind geboren. Seitdem hat sie so stark abgenommen, dass sie noch dünner ist als vor der Schwangerschaft.

Es ist vorstellbar, dass Ihre Freundin früher schon mal magersüchtig war und die Krankheit jetzt, da sich ihr Leben so drastisch verändert hat, wieder ausbricht.

Viele Frauen tragen die Veranlagung für eine Essstörung ihr Leben lang in sich. Einschneidende Erlebnisse, zum Beispiel die Geburt eines Kindes, können die Krankheit erneut zum Ausbruch bringen. Sprechen Sie mit Ihrer Freundin. Wenn Sie mit Ihrem Verdacht richtig liegen, ist es wichtig, dass sie professionelle Hilfe annimmt. Sie kann sich zunächst an ihren Hausarzt wenden. Dieser wird sie dann an die für sie in Frage kommende fachliche Stelle weiter verweisen.