Seit 30 Jahren beschäftigt mich, warum wir so gerne schlau denken und doof handeln. Man kann den Leuten sagen: Bewegt euch mehr, raucht weniger, esst mehr Gemüse – aber keiner tut es! Selbst wenn sie sich dabei direkte Vorteile verschaffen wie länger zu leben. Damit die Menschheit als Ganzes überleben kann, sollen wir nun unser Verhalten beim Klimaschutz ändern. Du als Psychologin, hältst du das für realistisch?

Erst mal kann einem da der Mut schon sinken. Aber die Forschung gibt auch Grund zur Hoffnung. Studien zeigen, dass die Leute zum Beispiel mehr Bio kaufen, wenn man ihnen sagt, dass es gut für sie ist und für den Planeten.

Wie wichtig ist es, dass andere sehen können: Ich bin einer von den Guten? Also soll ich auf den Markt schaulaufen gehen, damit die anderen auch mitkriegen, dass ich beim Biostand einkaufe?

Verhaltensnormen spielen eine große Rolle. Es ist für uns wichtig, was andere von uns erwarten und denken. Natürlich kann ich mich dadurch belohnen, indem ich bei dem guten Marktstand saisonal einkaufe und die anderen gucken mir dabei zu. Für eine Verhaltensänderung in der Gesellschaft ist es aber wichtig, dass sich eine neue Norm etabliert. Im Moment ist die aber mitnichten klimafreundlich. Wir essen alle zu viel Fleisch und zu wenig Gemüse.

Wenn du Leute einlädst und fleischfrei kochst, wirkt das nicht wertschätzend. Das ist kulturell tief verankert: Für meinen Vater war ein "richtiges" Essen immer eines mit Fleisch. Wie erreicht man, dass sich Gäste über ein leckeres Gemüsecurry freuen?

Ich koche einfach Ottolenghi.

Zum Weiterlesen ...

... "DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN". Das Heft gibt es ab sofort am Kiosk oder hier zu kaufen. Themen im Heft:

- "Ferien, aber richtig!" So wird Urlaub wirklich erholsam - für Sie und alle drumherum

- Reise-Apotheke: Was muss mit?

- Beeren statt Pillen: Entzündungen natürlich heilen

Otto was?

Ein Koch, der ein wunderbares Kochbuch, "Genussvoll vegetarisch", geschrieben hat. Mit meiner Arbeitsgruppe habe ich ein ganzes veganes Menü gekocht und zu einer gemeinsamen guten Tat gemacht. Ich sehe das auch in meiner Familie, wir versuchen nach dem "Planetary Health"-Prinzip zu leben: weniger Fleisch, mehr Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse. Meine jüngere Tochter war ein echter Fleischfresser und hat am Anfang etwas gelitten. Jetzt sagt sie: "Ich habe weniger Bedürfnis danach." Nur weil wir immer schon Milch im Müsli hatten, heißt das nicht, dass wir so weitermachen müssen. Wenn wir Neues ausprobieren, merken wir, dass Hafermilch schmeckt, vielleicht sogar besser!

Ein Drittel des Essens wird weggeworfen, und einen Großteil des Essens, das ich über Jahrzehnte zu mir genommen habe, habe ich de facto gar nicht gebraucht. Beim Intervallfasten merke ich, dass ich mit einem Kaffee am Morgen wunderbar bis 10 Uhr durchhalte, ohne dass Gefühl zu haben, ich würde mir etwas vorenthalten. Wir haben immer Angst, wenn uns irgendjemand etwas wegnimmt. Warum ist die Angst vor Verzicht so mächtig?

Wenn wir etwas besitzen, wird es für uns wertvoller, und wir wollen es nicht mehr so leicht hergeben. Wir sind auch ein wenig faul und wollen den Status quo nicht verlassen – schon gar nicht, wenn wir dafür etwas abgeben sollen. Aber wir stellen uns Verzichten auch meistens schlimmer vor, als es dann tatsächlich ist.

In der Glücksforschung gibt es das Bild von der hedonistischen Tretmühle: Immer wieder denkt man, wenn ich das und das erreicht habe, werde ich glücklicher sein, als ich es jetzt bin. Dann erreicht man die nächste Gehaltsstufe, den nächsten Partner, die nächste Reihenhaushälfte und merkt bald, das Glückslevel unterscheidet sich nicht groß. Funktioniert das auch beim Downsizing, wenn ich entdecke: Ich muss gar nicht weit weg fliegen, sondern kann auch im Campingwagen mein Glück finden?

Einen Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Oft wäre es am besten für die Umwelt, Dinge einfach nicht zu tun. Schon wieder müssen wir unser Verhalten hinterfragen: Sind wir bereit zu verzichten, oder kaufen wir jetzt mit großer Begeisterung Neues, wie Bambuskaffeebecher...

Stimmt. Warum gibt es überall Coffee to go statt Coffee to sit down? Wer im Rennen noch Koffein braucht, hat doch nicht alle Tassen im Schrank! Dabei tut es Porzellan doch auch. Und dann gibt es ja noch das Greenwashing: Ich habe dreimal auf den Strohhalm verzichtet, jetzt kann ich auch nach Bali fliegen. Das rechnen wir uns intern schön. Der nachhaltigste Mensch in meiner Familie ist mein Vater. Der hat in seinem ganzen Leben weniger Fernflüge gemacht als seine Enkel bereits mit 20. Ein Markenartikler bietet jetzt Recycling-Turnschuhe an. Dabei ist doch der nachhaltigste Turnschuh der, den man schon hat und weiter trägt. Mein Vater hat seine Adidas Rekord, blau mit weißen Streifen, seit 40 Jahren. Die Idee, dass es nachhaltigen Konsum gibt, der schick ist, geht am Kern des Umdenkens vorbei – denn wir sollten insgesamt weniger neu kaufen. Das Grundversprechen von Marken lautet: Du musst dir was kaufen, damit du dazugehörst. Kannst du dir vorstellen, dafür Komplimente zu bekommen, dreimal dasselbe Kleid zu tragen? Oder einen Satz wie: "Hey, geil, du hast dieselben Turnschuhe an wie vor zwei Jahren!"

Ich probiere aus, ein Jahr nichts zu kaufen. Seit Januar habe ich nur ein Paar Turnschuhe gekauft. Mal sehen, ob sie 40 Jahre halten. In meinem Schrank hängt ein Zettel auf dem steht: "Nix kaufen!" Ich lerne, alte Teile wieder schätzen – man braucht gar nicht so viel, wie wir in unserer Konsumwelt glauben. Diese Erfahrung lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen: Wir sind mit der Bahn nach Italien gereist. Das war eine ganz andere Qualität des Reisens. Man entdeckt die Langsamkeit wieder neu. Wir haben jetzt die Chance, vieles von unserem Verhalten zu überdenken. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Situation geraten, bei der man gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Das kann auch zu erlernter Hilflosigkeit führen, zu einem Ohnmachtsgefühl, weil du denkst: Was bringt es, wenn ich jetzt auf diese eine Plastiktüte verzichte, und in Indonesien kippen sie den Müll ins Meer? Wir müssen uns klarmachen: Jeder Schritt zählt. Nur wer das Gefühl hat, sein Verhalten bewirkt etwas, fühlt sich moralisch zum Klimaschutz verpflichtet.

Wenn wir aus dem Fenster schauen, wir fahren durch grüne thüringische Wiesen und Wälder, sieht die Welt draußen intakt aus. Da denkt man doch: Diese Klimaleute spinnen! Wie kriegen wir es überein, dass wir theoretisch wissen, wir haben nur noch wenige Jahre, um etwas zu ändern, sonst kippt der Planet und wird unerträglich heiß, während unsere Sinne, die seit Jahrtausenden auf unmittelbarer Anschauung basieren, melden: Nein, hier brennt nichts an, du musst nicht fliehen, du musst nicht handeln?

Wir sind es gewohnt, Probleme zu lösen, die uns wortwörtlich unter den Nägeln brennen, die wir also direkt erleben, die psychologisch oder konkret nah bei uns sind, vor denen wir Angst haben. Der Klimawandel, so wie er bisher in den Medien vorkam, findet woanders statt. Irgendwo regnet es nicht mehr, irgendwo haben Eisbären keine Scholle mehr, irgendwo steigt der Meeresspiegel. Mit mir hatte das lange erst mal nichts zu tun.

Im letzten Sommer habe ich erfahren, wie sehr wir der Klimaveränderung ausgeliefert sind. Während unseres Urlaubs in Südfrankreich waren nachts über 30 Grad. Ich bekam kein Auge zu und fühlte mich in dieser Hitzeglocke eingesperrt. Da habe ich kapiert, wie trügerisch die Illusion ist: "Die Klimakrise hat nichts mit uns zu tun. Wenn wir nichts tun, bleibt alles, wie es ist."

Wir sehen durch den letzten Hitzesommer, aber auch durch Fridays for Future, wie Menschen beginnen sich zu fragen: Was bedeutet der Klimawandel? Es setzt ein Umdenken ein, denn die Katastrophe kommt zu uns nach Hause. Ob jetzt wirklich Grundsätzliches ins Wanken gerät– da bin ich mir leider noch nicht so sicher.

Die Anklage: "Ihr habt doch keine Ahnung, ihr Jugendlichen" ist uralt, und gleichzeitig geht der jugendliche Vorwurf: "Ihr habt uns unsere Zukunft geklaut" an die Substanz meines Selbstbildes. Weil ich zugeben muss: Es stimmt! Ich hätte nicht so viele Fernflüge gebraucht, um die Welt kennenzulernen. Offenbar fällt es uns wahnsinnig schwer, unser Selbstbild zu korrigieren, weil es mit einem Gesichtsverlust vor uns selbst verbunden wäre.

Wir stecken in einem Dilemma: Wir wollen uns weiterentwickeln, dafür brauchen wir unsere Ressourcen auf. Und wenn die aufgebraucht sind, können wir uns nicht mehr entwickeln, dann kracht alles zusammen. Dazu habe ich eine schöne spieltheoretische Studie gefunden: Einige Teilnehmer durften schon Geld aus einem Topf nehmen, während andere erst nur zugeschaut haben, bevor sie auch ran durften. Man könnte sagen, das ist die junge Generation, oder es sind die Schwellenländer, die erst mal nicht teilhaben an der wirtschaftlichen Entwicklung. In der zweiten Phase sollten die Teilnehmer anonym einen Teil des Geldes zurückzahlen. Dabei musste ein bestimmter Schwellenwert erreicht werden – sonst bekam keiner Geld. Das wäre sozusagen die Klimakrise. Die Wissenschaftler wollten wissen, ob die, die besonders viel genommen hatten, auch besonders viel wieder einzahlten. Übertragen auf unsere Situation wäre das die Frage: Sind wir Alten bereit, etwas von unserem Wohlstand aufzugeben, den wir uns erarbeitet haben? Und auf Länder übertragen hieße das: Wer muss wie viel Umweltschutz betreiben und dafür wie viel zahlen? Haben Schwellenländer erst mal ein Recht auf genauso viel Umweltverschmutzung, um unseren Wohlstand einzuholen? Oder müssen die von Anfang an alles besser machen und verzichten?

Und was kam raus?

Wer von Anfang an Geld aus dem Topf nehmen konnte, der fand es hinterher gerecht, auch mehr zu bezahlen. Sie fühlten sich – zu Recht – privilegiert. Ein gutes Zeichen, finde ich. Aber das macht es auch besonders knifflig: Wir müssen unsere Situation als Privileg begreifen. Auch in unserer Gesellschaft gibt es viele Leute, die anderen dabei zusehen müssen, wie sie Geld aus dem gemeinsamen Topf nehmen. Die Klimaschutzfrage macht also auch die Frage nach Gerechtigkeit extrem virulent.

Die Jugendlichen verhalten sich erwachsener und vernünftiger als die Erwachsenen. Bei manchen Kommentaren über Greta habe ich das Gefühl, da schreiben trotzige Kinder im Sandkasten, denen man die Schaufel geklaut hat: "Wir wollen aber Auto fahren! Wir lassen uns von dieser Ökodiktatur nicht vorschreiben, was wir dürfen und was nicht!" Dabei müsste jeder rationale Mensch einsehen, dass es auf Dauer, wenn wir so weitermachen, für uns alle kein lebenswertes Leben gibt. Wie erklärt sich diese Umkehr von kindlich und kindisch?

Na ja, letztlich ist es ein ganz typisches argumentum ad hominem. Was bedeutet das? Wenn ich nicht mehr weiter weiß in einem Streit, aber die Position des anderen killen will, dann werde ich persönlich. Kennt jeder, ist jedem schon mal passiert. Genau das passiert hier.

Auffällig viele ältere weiße Männer reagieren aggressiv. Warum fällt es leichter, Greta Thunberg zu "dissen", als nachhaltig zu leben?

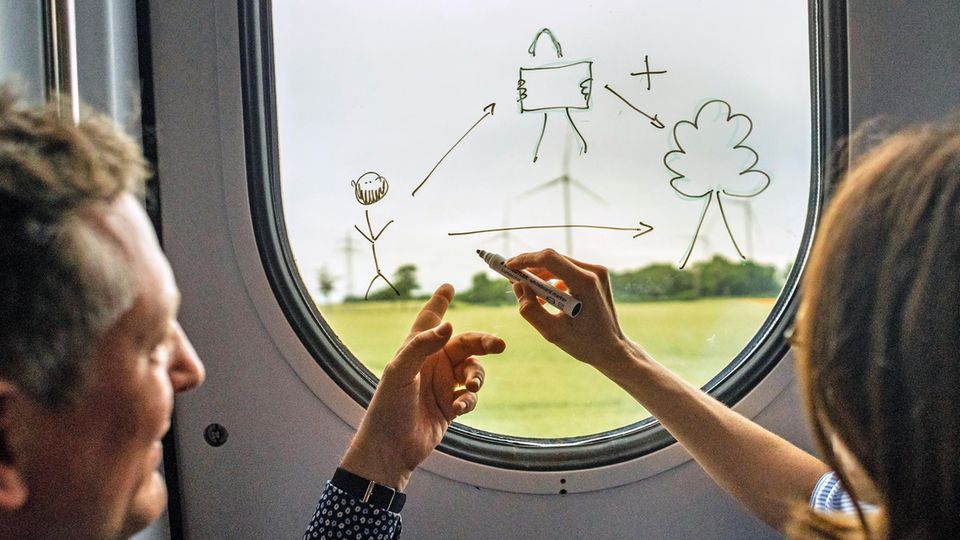

Das lässt sich mit der psychologischen Balancetheorie erklären: Schauen wir uns den alten weißen Mann, Greta und den Umweltschutz als eine Dreiecksbeziehung an. (Malt ans Fenster) Menschen mögen Balance und ausbalancierte Beziehungen. Balance wäre zum Beispiel hergestellt, wenn Greta und der alte weiße Mann Umweltschutz mögen und der alte weiße Mann auch Greta mag. Nun ist es aber so, dass dem alten weißen Mann freie Marktwirtschaft wichtig ist, er will seine Umsätze nicht durch Umweltschutz gefährden, will sich von einer Regierung nicht vorschreiben lassen, wie er zu leben hat, wie oft er fliegen oder wie viel Fleisch er essen darf. Er lehnt also eine starke Umweltbewegung ab, da diese dazu führen könnte, dass staatliche Regulierung seine Freiheit einschränkt. Greta ist stark positiv mit der Umweltbewegung verknüpft. Damit das Dreieck ausbalanciert ist, kann der alte weiße Mann seine Einstellung zum Umweltschutz ändern – eher unwahrscheinlich – oder er muss Greta angreifen. Das zeigt sich dann im argumentum ad hominem: Der alte weiße Mann hackt auf Gretas Alter rum, ihrer Krankheit, auf scheinbarem Gelenkt-Werden von Erwachsenen.

Die Schüler, die in den letzten Monaten die Schule bestreiken, gehen ein echtes Risiko ein. In Bayern wird überlegt, sie nicht zu versetzen. Ein Vorwurf lautet: Die haben gar kein echtes Anliegen, die wollen nur schwänzen, Party machen. Quatsch! Ich mag ein Schild von den Demos: "Why get any education, when nobody listens to the educated?" Sinngemäß: Wozu sollten wir lernen, wenn keiner auf die Gelehrten hört? Schulpflicht hin oder her – die Piloten streiken ja auch nicht in ihrer Freizeit. Die Jugendlichen antworten auf die Vorwürfe der Erwachsenen: "Ihr habt eure Pflicht nicht getan, dafür zu sorgen, dass die Erde stabil bleibt." Welche ist die größere Pflichtverletzung: die formale oder die moralisch gebotene?

Das wollen wir lieber nicht gegeneinander abwägen. Am Anfang war es sicher für viele aufregend, die Schule zu schwänzen. Das hat der Bewegung bestimmt einen Push gegeben, Jugendliche machen entwicklungsbedingt gerne mal was Verbotenes. Sie haben aber bewiesen, dass sie die Sache sehr ernst meinen. Die Schülerinnen und Schüler tun sich auch an Wochenenden zusammen und in den Ferien. Sie haben sehr gute Ideen, kennen sich inhaltlich aus – man muss die Bewegung extrem ernst nehmen.

Wir hatten in der letzten Ausgabe meiner Zeitschrift eine Meldung darüber, dass Konsumenten viel zu wenig über den CO2-Abdruck von Lebensmitteln wissen. Wenn sie auf der Packung dazu Informationen fänden, würden sich viele beim Kauf anders entscheiden. Wir überblicken nicht, was wir mit unseren Entscheidungen anrichten. Wer einen Flug bucht, vergleicht immer die Preise, aber nie den CO2-Ausstoß. Würde man Fluggesellschaften dazu verpflichten, den CO2-Impact von jedem Flug auszuweisen, sodass ich sehe: Die Flüge nach Malle und Malibu kosten beide 199 Euro, aber der CO2-Ausstoß ist unterschiedlich hoch. Würden Menschen das als Kriterium nehmen und sich anders verhalten?

Das könnte gut sein! CO2 soll jetzt zu einer Art neuen Währung und zu einem neuen Entscheidungskriterium werden – dafür müssen wir aber erst mal ein Gefühl entwickeln, was wie viel produziert. Wenn es direkt bei einer Flugbuchung dabeisteht, könnte das zu einer Verhaltensänderung führen. Es gibt auch Initiativen wie Klimatarier.com, die rechnen zum Beispiel CO2 für Lebensmittel in gefällte Bäume oder gefahrene Autokilometer um.

Wenn bei einem Flugticket automatisch die CO2- Kompensation eingepreist wäre und man diese aktiv wegklicken müsste, würden sich vielleicht mehr Menschen denken: "Oh, die allermeisten bezahlen bestimmt, das mache ich auch." Per Gesetz ließe sich so etwas relativ schnell umsetzen. Wenn das Bewusstsein der Menschen so weit ist – warum ist dann die Politik so zögerlich?

Unabhängig davon, was ich persönlich davon halte, sehen wir im Moment bei der Impfpflicht, dass offensichtlich relativ leicht auch Gesetze auf den Weg gebracht werden können, die erhebliche Einschnitte in die Freiheit der Menschen mit sich bringen. Wenn das so einfach ist, wieso geht es dann beim Klimaschutz so langsam voran? Nur durch Aufklärung allein wird das Klima nicht gerettet, es muss auch neue Gesetze und Anreize geben, um Verhalten zu steuern. Wenn man aktiv sagen müsste: Ich will auf den CO2-Ausgleich verzichten, würde das wahrscheinlich zu mehr Kompensationen führen. Studien aus den USA zeigen, dass Menschen solche Öko-Nudges, zu Deutsch Anstupser, gut finden und der Einführung einer CO2-Steuer vorziehen würden. Dass solche Befunde nicht in Taten umgesetzt werden hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir in Deutschland aus historischen Erfahrungen Angst haben vor Propaganda und Manipulation.

Eine Frage von Jane Goodall, die ich im letzten Jahr interviewen durfte, geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf: Wenn der Mensch so intelligent ist, warum zerstört er dann sein Zuhause? Jeder sagt: "Ja, stimmt, ist was dran!" Aber wenn man sich den Fleischverbrauch oder den Energieverbrauch anschaut, geht die weltweite große Beschleunigung ungebremst weiter. Warum sind wir kollektiv nicht schlauer als einzeln? Ich finde es wirklich zum Verzweifeln und suche nach drei positiven Beispielen für kollektives verantwortliches Handeln. Eines habe ich schon, es ist das Montreal-Abkommen von 1987 bei dem FCKW weltweit verboten wurde, weil es das Ozon kaputt macht. Zwei fehlen noch.

Da ist zum einen die Jugend, die sich gerade so politisiert. Sie setzt schon was in Bewegung, jetzt nicht nachlassen. Das dritte sind Entwicklungen wie die "Planetary Health Diet" mit weitreichenden Konsequenzen für die Landwirtschaft und unser tägliches Leben: keine neuen Flächen mehr roden, sondern die, die wir haben, besser nutzen; eine Umstellung in der weltweiten Ernährung; weniger Essen wegwerfen. Im Mai fand in Stockholm ein Treffen der "Eat Foundation" statt: lauter kluge Köpfe wie zum Beispiel Johan Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die neue Wege für die globale Ernährung suchen. Irgendwann wird es bestimmt eine Art Pariser Abkommen zur Ernährung geben, mit Prinzipien, die dafür sorgen, dass wir uns auch nach 2050 noch von unserem Planeten ernähren können. Das macht mir Hoffnung.

Biografie:

Die Professorin Cornelia Betsch, 40, lehrt an der Universität Erfurt Gesundheitspsychologie. Sie unterstützt die Bewegung "Psychologists for Future", die sich mit den psychologischen Auswirkungen des Klimawandels befasst und die Proteste gegen den Klimawandel unterstützt.