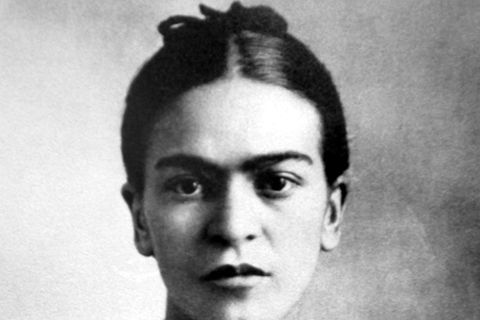

Fast hätte man meinen können, über Frida Kahlo sei schon alles gesagt und geschrieben worden. Die bekannteste Malerin Mexikos, die am 6. Juli 1907 in Coyoacán in der Casa Azul zur Welt kam und am 13. Juli 1954 am gleichen Ort verstarb, hat ihren großen Ruhm und Kultstatus selbst nie erlebt. Seit ihrem Tod aber findet jede Generation einen neuen Zugang zu der faszinierenden Frau mit dem ungewöhnlichen Schicksal. Nahezu jeder (weibliche) Teenager hat seine Frida-Kahlo-Phase.

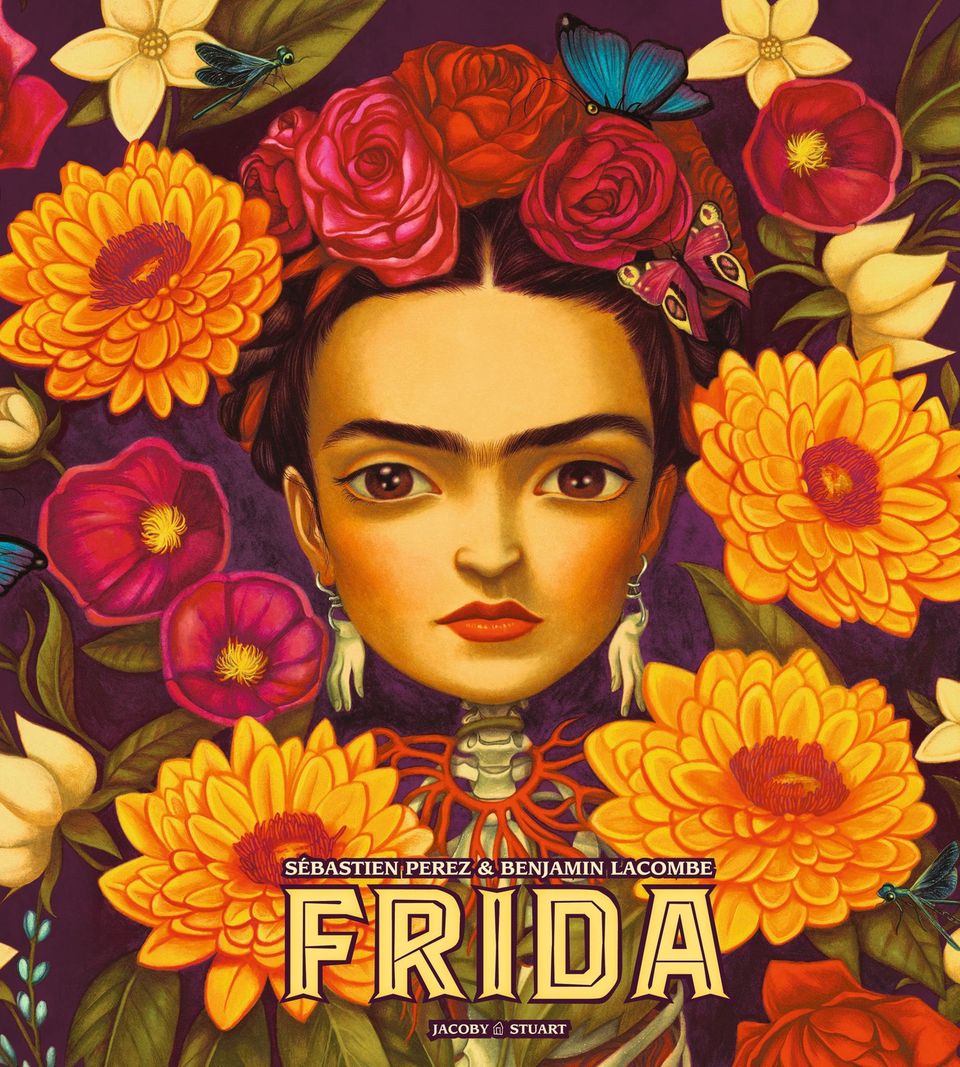

Für ihre Bewunderer und die, die es noch werden wollen, gibt es nun ein wundervolles Buch: Gemeinsam mit Sébastien Perez überführt der französische Autor, Illustrator und Zeichner Benjamin Lacombe in "Frida" die vom Schicksal gebeutelte Künstlerin in die Welt des 21. Jahrhunderts – und ihre Tagebuch-Gedanken und Werke gleich dazu. Bei der Auseinandersetzung mit der Legende ergaben sich für Perez und Lacombe neun Themen, die das Leben Frida Kahlos prägten. Diese haben sie genutzt, um ihre künstlerische Biografie zu gliedern: Von "Der Unfall" über "Die Tiere", "Die Liebe" bis hin zu "Der Tod" und "Die Nachwelt" zeigen sie, was Frida Kahlo bewegte.

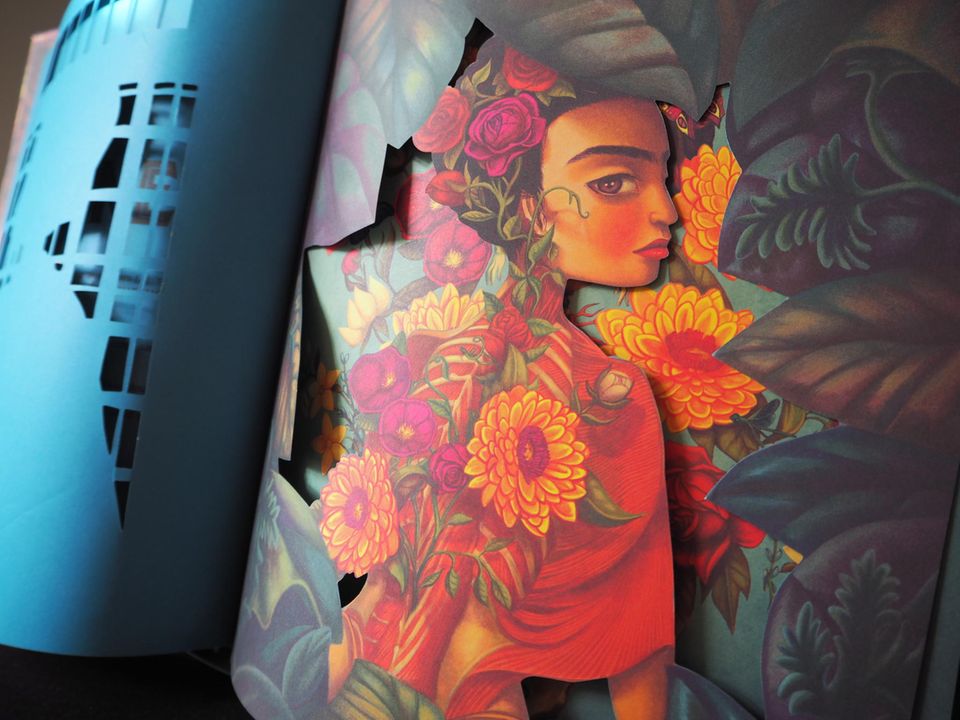

76 Seiten, mit Seidenbezug und 14 Ausstanz-Seiten, Verlag Jacoby & Stuart, 2017, 40 Euro, hier bestellbar

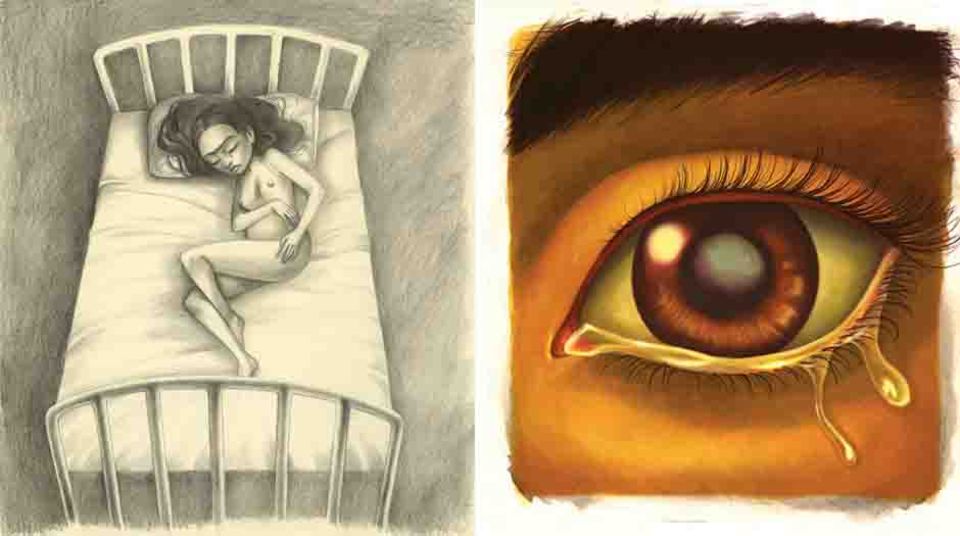

Ein Leben unter Schmerzen

In der Casa Azul, dem blauen Haus, das nun ein Museum ist, verbrachte Frida Kahlo ihre Kindheit und Jugend. Mit sechs Jahren war sie an Kinderlähmung erkrankt, wovon sie ein schmaleres und verkürztes Bein zurückbehielt. "Der Unfall" ereignete sich, als sie 18 Jahre alt war – bei einem Busunglück. Eine Stahlstange durchbohrte ihren Unterleib "wie der Degen den Stier", zitiert Lacombe die Metapher von Frida Kahlo. In der ersten langen Zeit der Genesung war sie völlig bewegungsunfähig und auch später, sie hatte 32 Operationen in 29 Jahren, musste sie immer wieder wochenlang in einem Stahlkorsett oder Ganzkörpergips im Bett liegen. Dort begann sie zu malen, um sich die Zeit zu vertreiben.

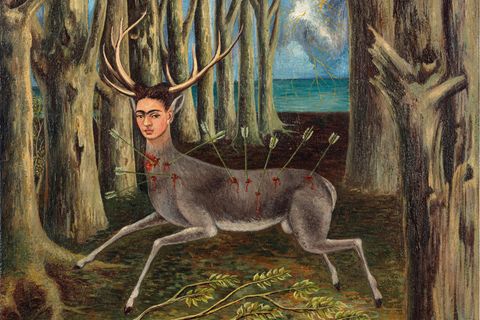

Obwohl Frida Kahlo das Gehen wieder erlernte, prägte der Unfall ihr Leben: Sie war nie ohne Schmerzen. "Da meine Themen stets um meine Empfindungen, meinen Seelenzustand und die tiefsten Reaktionen kreisen, die das Leben in mir hervorrief", schrieb sie 1939, "habe ich sie oft in Selbstbildnissen umgesetzt. Sie sind der ehrlichste und wahrhaftigste Ausdruck dessen, was ich empfinde." Das Werk Frida Kahlos war jedoch mehr als ein Abbild ihrer Seele. Sie setzte sich intensiv mit ihren zeitgenössischen Kollegen auseinander, die Einflüsse zeigen sich ihren Werken – trotz ihrer ganz eigenen Symbolik und der von ihr festgelegten Bedeutung der Farben.

Hyperästhetisiert illustriert

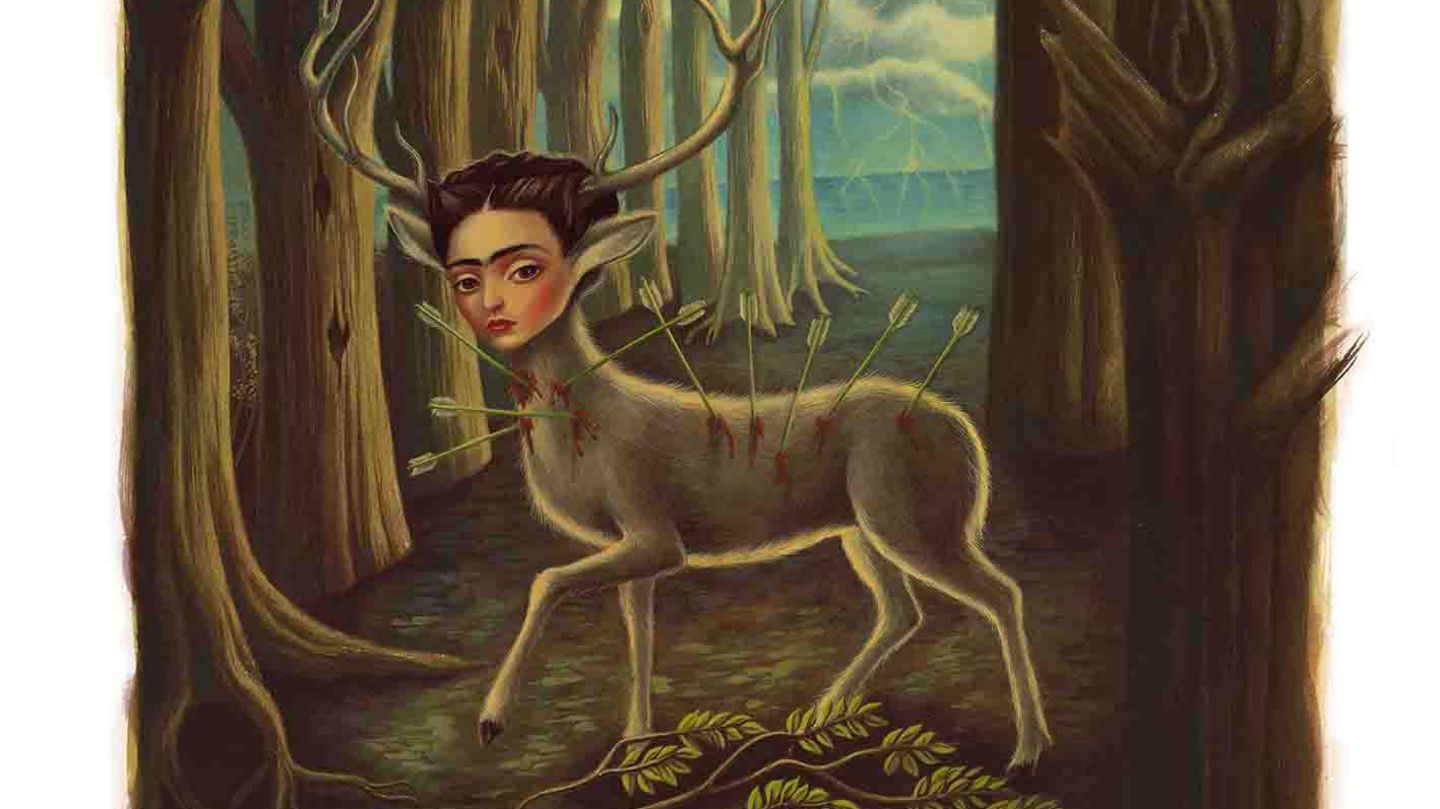

Der besondere Charme in den Illustrationen von Benjamin Lacombe besteht in der Zartheit, mit der er Frida Kahlos Leben und Werk überzieht, man könnte fast sagen, er superikonisiert die Ikone. Alterslos gleitet ihr Gesicht durch die verschiedenen Phasen ihres Lebens und Lacombe hat keine Angst davor, auch ihre berühmtesten Selbstporträts in seinen Zeichenstil zu überführen.

Was die Ausgabe von Jacoby & Stuart zu einem großen Blättervergnügen macht, sind ausgestanzte Seiten, die Einblick in die dahinterliegende(n) Seite(n) gewähren und dadurch unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten für ein Motiv eröffnen. Wie beim Blick durchs Mikroskop wird das Auge mehrfach überrascht von dem, was tatsächlich auf dem Objektträger liegt.

Die Liebe und die Kinderlosigkeit

Um sich für alle sichtbar mit der mexikanischen Revolution zu solidarisieren, trägt Frida Kahlo die mexikanische Tracht und Haarfrisuren sowie indianischen Schmuck. (Derzeit zeugt die Ausstellung "Frida Kahlo: Making Her Self Up" in London davon.) Sie hat die Liebe ihres Lebens geheiratet, den großen mexikanischen Meister der damaligen Zeit, den 20 Jahre älteren Diego Rivera. Es war 1929 und er war weltberühmt für seine riesigen Murales, politische, revolutionäre Wandbilder. Sie wusste wohl, dass er ihr nie treu sein würde, doch seine Affäre mit ihrer kleinen Schwester konnte sie ihm nicht verzeihen. 1939 ließ sie sich scheiden, 1940 heiratete sie ihn erneut.

Die beiden unterstützten Leo Trotzki und arbeiteten als Lehrer an der Kunstakademie La Esmeralda. Als Kahlo 1953 ihre lang ersehnte erste Einzelausstellung in der Heimat hatte, war sie schwer krank und ließ sich in ihrem Bett zur Vernissage tragen. "Wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel zum Fliegen habe?", schrieb sie damals in ihr Tagebuch. Die Amputation ihres rechten Beines stand bevor, weil Wundbrand drohte.

Obwohl es sich Frida Kahlo so sehr gewünscht hatte, bekam sie nie Kinder. Aufgrund des Unfalls erlitt sie immer wieder Fehlgeburten – auch das war eins ihrer "Lebensthemen". Obwohl die emanzipierte Malerin auch diesen Schmerz in ihren Bildern verarbeitete, waren ihr ihre Tiere der einzige Trost. Ein Reh, Äffchen und Mexikanische Nackthunde tummelten sich im Garten der Casa Azul. Immer wieder hatte sich Frida Kahlo mit Vergänglichkeit und dem mexikanischen Todeskult auseinandergesetzt. Sie selbst starb wohl an einer Lungenembolie, mit gerade mal 47 Jahren.

Dass Sébastien Perez und Benjamin Lacombe 76 Seiten genügen, um das bewegte Leben der berühmtesten Frau Mexikos so eindrucksvoll wiederzugeben, grenzt an ein Wunder.