Im folgenden Text wird an einigen Stellen der Begriff "Ableismus" verwendet. Ableismus beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung durch Ungleichbehandlung, Grenzüberschreitungen und stereotypen Zuweisungen. Der Begriff leitet sich aus dem englischen "ableism" ab, entstanden aus "to be able" (= dt. fähig sein) und der Endung –ism (= dt.: ismus). "Ableism" soll erinnern an den englischen Begriff "racism" (= dt. Rassismus).

In wenigen Monaten werde ich 30 Jahre alt. Ich lebe in einer Großstadt mit fast zwei Millionen Menschen. Ich bin viel unterwegs. Ich kann die Momente, in denen ich Kontakt zu behinderten Menschen hatte, an einer Hand abzählen. Wie kann das sein?

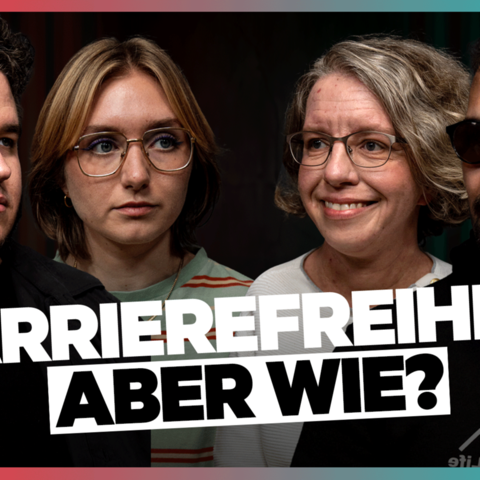

"Menschen mit Behinderung finden in der Mitte unserer Gesellschaft nicht statt", sagt Laura Gehlhaar. Sie ist Autorin und Beraterin und sitzt seit dem 23. Lebensjahr im Rollstuhl. Wenn Laura Unternehmen berät, hört sie oft, dass sich einfach keine behinderten Personen bewerben würden. Im Privaten sagen viele, sie hätten ja gerne Kontakt, aber im Alltag sähen sie nie Menschen mit Behinderung. Als ich ihr erkläre, dass es mir ähnlich geht, ist sie wenig überrascht. Laura kannte selbst nicht eine behinderte Person bis sie etwa 30 Jahre alt war: "Ich war in meiner Kita, in der Schule, auch in meinem Freundeskreis die einzige Person mit einer sichtbaren Behinderung". Auf das Warum hat Laura heute eine klare Antwort: "Behinderte Menschen werden strukturell ausgegrenzt. Diese Ausgrenzung geschieht aufgrund nicht vorhandener Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen", erklärt sie. Und sie weiß, wovon sie spricht.

Als Lauras Muskelschwäche sich auf dem Gymnasium bemerkbar macht und sie von anderen Kindern gemobbt wird, raten ihre Lehrer zum Wechsel auf eine Förderschule – "eine Schule, in der ich unter meinesgleichen gewesen wäre." Die Gemobbte wird kurzerhand zum Problem erklärt, das man am besten löst, indem man es wegschickt. Aber Laura bleibt, wo sie ist – und hält durch bis zum Abschluss. Nach dem Abitur möchte sie Schauspielerin werden, doch es gibt zu diesem Zeitpunkt keine Schauspielschule in Deutschland, die barrierefrei wäre. Als sie mit dem Wunsch, Psychologie zu studieren, in einem Beratungsgespräch beim Arbeitsamt sitzt, wird ihr geraten, doch lieber eine Ausbildung zur Bürokauffrau anzufangen. "Wie wollen Sie denn anderen Menschen helfen, wenn Sie selbst Hilfe brauchen?" – eine Frage, die fassungslos macht. Wenn Laura heute ihre Geschichte erzählt, kann sie darüber lachen. Wohl auch, weil sie sich damals nicht beirren ließ und trotzdem Psychologie und Sozialpädagogik in den Niederlanden studierte.

Menschen mit Behinderung können nicht frei wählen

Mittlerweile lebt Laura mit ihrem Mann in Berlin und engagiert sich für Barrierefreiheit und die Inklusion behinderter Menschen. Ich wundere mich: Kann es in unserer Hauptstadt wirklich so schlecht um die Barrierefreiheit stehen? Laura lacht. Mehrere Wochen hat sie neulich gebraucht, um eine gynäkologische Praxis zu finden, die mit ihrem Rollstuhl zugänglich ist. Und genau das ist ihr Punkt: Menschen mit Behinderung können nicht frei wählen, sie müssen das nehmen, was sie kriegen können. "Wenn ich ins Theater gehe und mein Mann zwei Reihen vor mir sitzen muss, weil neben dem Behindertenplatz kein Sitz eingeplant wurde, ist das keine Inklusion." Als sie sich bei dem Veranstalter beschwert, wird ihr gesagt, sie solle doch froh sein, dass sie überhaupt ins Theater gehen dürfe.

Es wird ein Unterschied gemacht zwischen Laura, die im Rollstuhl sitzt, und den anderen, den vermeintlich "Normalen", die sich jeden verfügbaren Platz im Theater und jede ärztliche Praxis in Berlin aussuchen können. Menschen mit Behinderung werden in unserer Gesellschaft geduldet, aber man nimmt sie nicht in unsere Mitte – das zeigen Aussagen wie die des Veranstalters. Für behinderte Menschen sei es schwer, erklärt Laura, aus dieser Rolle herauszutreten und die eigene Stimme zu erheben. "Uns wird von der Gesellschaft und manchmal auch von dem Elternhaus beigebracht, leise zu sein, still, dankbar und demütig."

Laura leidet nicht unter ihrer Behinderung

Dass diese Zuschreibungen so hartnäckig das gesellschaftliche Bild von Menschen mit Behinderung prägen, erklärt sich auch in der Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit über sie – selten mit ihnen – gesprochen wird. "Medien behandeln das Thema Behinderungen sehr einseitig", erklärt Laura. Behinderte Personen würden entweder als Helden dargestellt, die ganz "tapfer" und "inspirierend" seien, oder ihre Behinderung würde als großes Leid inszeniert. Was Laura allerdings deutlich macht: Sie leidet nicht unter ihrer Behinderung, sie empfindet sie als etwas Natürliches, das in einer diversen Gesellschaft vollkommen normal ist. "Natürlich kenne ich auch Menschen, die ihre Behinderung grundsätzlich kacke finden und darunter leiden, aber es kann nicht sein, dass das als einziges Bild von behinderten Menschen existiert, weil es schlichtweg nicht die Lebensrealität von der meisten ist."

Auch Werbekampagnen bedienen sich immer wieder der Behinderung als Schreckensszenario. Aktuell wirbt das Bundesverkehrsministerium mit Autobahnplakaten für mehr Sicherheit, auf denen körperlich behinderte Menschen zu sehen sind. Ein Mann im Rollstuhl, darüber der Schriftzug "Weil der andere ein Bier hatte". Ein Mann mit Armprothese, darüber der Schriftzug "Weil die andere kurz abgelenkt war". Die Aussage: Fahr nicht so schnell, sonst könntest du enden wie diese behinderten Personen. Behinderungen werden als Symbol des Schreckens benutzt, ohne Rücksicht auf diejenigen, die es betrifft. "Das passiert, wenn man Menschen mit Behinderung den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt", sagt Laura nüchtern. Sie klingt, als hätte sie sich schon zu oft über das Thema aufgeregt. "Es ist dieses tief verankerte Denken, das Behinderung etwas ganz Schreckliches sein muss." So entstünden die ganzen Urteile über ihr Leben, die einfach so gefällt würden. "Und dann liegt es in meiner Verantwortung, dagegen anzukämpfen und das ist super scheiße."

Dass Laura heute deutliche Worte findet, wenn sie über Ableismus spricht, liegt auch an dem Austausch mit anderen Betroffenen. Erst nach ihrem Studium, als sie schon in Berlin lebte und arbeitete, machte sie sich bewusst auf die Suche nach Menschen, die auch Behinderungen haben. Im Kontakt zu ihnen hat Laura gelernt, Diskriminierungen und Ableismus zu erkennen und zu verbalisieren. "Diese Ungerechtigkeiten, die ich damals gefühlt und jeden Tag erlebt habe – und immer noch erlebe – auf einmal gab es dafür Worte und Kategorien. Das hat mich unglaublich befreit und erleichtert, weil ich auf einmal Werkzeuge in der Hand hatte, um dagegen etwas auszurichten."

Weniger Ableismus durch veränderte Gesetze?

Laura hat damals gelernt, dass ihre Behinderung nicht ihr alleine gehört. "Sie gehört auch all jenen, die sie mit verursachen", sagt sie. Das sind die Jugendlichen, die sie gemobbt haben, das ist der Berufsberater, der ihr eine Ausbildung zur Bürokauffrau vorschlug. "Es tut sehr viel mit deinem Selbstbewusstsein, wenn du verstehst, dass deine Behinderung vor allem etwas mit deiner Umgebung und mit der Wahrnehmung von außen auf dich zu tun hat."

Während des Gesprächs mit Laura habe ich immer wieder Hemmungen, bestimmte Fragen zu stellen oder Begriffe zu benutzen und werde unsicher – ich behandle sie anders, als meine üblichen Interviewpartner. "Ist meine Unsicherheit diskriminierend?", frage ich. "Ich finde sie berechtigt und auch gut", sagt Laura. "Deine Unsicherheit bedeutet, dass schon Arbeit stattgefunden hat. Sie bedeutet, dass Menschen mit Behinderung ihre Stimme erhoben und gesagt haben: 'So geht es einfach nicht mehr.'" So wie mir geht es vielen: Sie fangen an, sich zu hinterfragen und alte Bilder aufzubrechen – damit verschiebt sich das Ungleichgewicht zumindest ein Stück weit. Aber Laura geht das nicht weit genug, sie möchte die Gesetze verändern, hin zur verpflichtenden Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft. "Dann würden wir in der Gesellschaft stattfinden, dann würde auch die Unsicherheit weniger werden." Laura könnte dann den öffentlichen Nahverkehr in Berlin uneingeschränkt nutzen, sie könnte sich aussuchen, in welche Arztpraxis sie geht oder in welchem Café sie ein Stück Kuchen isst. Ihre Behinderung würde zur Normalität in einer diversen Gesellschaft gehören – und nichts weniger ist ihr Ziel.

Sehen Sie im Video: Mathias Mester ist Spitzensportler und Leichtathlet. Bei den Paralympischen Spielen in Peking holte er Silber im Kugelstoßen. In seiner #Voxstimme setzt er sich für mehr Miteinander und Menschlichkeit ein.