Es ist nicht ganz leicht, an ein Happy End zu glauben, wenn ein Indianermädchen von Soldaten vergewaltigt wird und seine Mutter erdrosselt und sein Vater exekutiert und wenn es seinen Kampf für Gerechtigkeit gegen den Präsidenten seines Landes führen muss, gegen das Militär, ja die ganze Oligarchie, aber manchmal gibt es solche Heldenepen, lange Märsche zur Wahrheit, und sie gehören erzählt wie die Tragödien dieser Welt.

Fast auf den Tag genau 35 Jahre nach den Verbrechen kehrt Elena de Paz, 47, Maya vom Volk der Ixil, im Juli 2017 zurück an den Ort des Geschehens, in das Dorf Xalbal im tropischen Hochland Guatemalas. Es ist ein sonniger Morgen, der sich mühsam durch den Frühnebel kämpft. Elena, eine kleine Frau mit hüftlangen Haaren, trägt die rote Tracht ihres Volkes, den Schmuck ihrer Mutter – und im Kopf die unauslöschliche Erinnerung an den Tag, der ihre Kindheit beendete.

"Hier haben sie mich benutzt. 20 Soldaten. Ich war zwölf."

Sie geht bedächtig durch das Dorf und bleibt schließlich am Eingang der alten Militärkaserne stehen. "Hier war es", sagt sie bestimmt und zeigt auf ein frisch verputztes Haus. "Hier haben sie mich benutzt. 20 Soldaten. Ich war zwölf."

Elena tastet sich ein paar Schritte voran, als betrete sie einen dunklen Raum.

"Sie öffneten mich – vor den Augen meiner Mutter", sagt sie. "Danach benutzten sie meine Mutter – vor meinen Augen."

Elena spricht das Wort vergewaltigt nicht aus. Sie sagt öffnen und benutzen. Das mag an ihren mangelnden Spanischkenntnissen liegen. Vor allem aber an der Scham. Lange wurde ihr eingetrichtert, dass eine Vergewaltigung auch die Schuld der Frau sei oder eines Mädchens, wie sie es war.

"Meine Mutter überlebte es nicht", fügt sie atemlos hinzu. "Die Soldaten haben sie nach dem Benutzen erwürgt."

Elena schreitet nun den Tatort ab, fast methodisch. Sie ist nicht als Opfer hierhergekommen, sondern als Ermittlerin. Sie sammelt Beweismaterial für den Völkermordprozess, den weltweit ersten, der im Land der Täter stattfindet. Sie sagt Sätze, die in Guatemala, ja in vielen Teilen Lateinamerikas lange undenkbar waren: "Ich werde Zeugen finden. Und das Massengrab mit meinen Eltern. Und ich will die Täter."

Es ist ein scheinbar aussichtsloser Kampf, der sich da abspielt in der Bergwelt Guatemalas 500 Jahre nach der Invasion durch die Spanier und 35 Jahre nach den Massakern an den Maya vom Volk der Ixil:

Guatemala, etwa so groß wie Österreich, 16 Millionen Einwohner

Da wären auf der einen Seite Indianerinnen wie Elena de Paz, Witwe, fünf Kinder, Analphabetin, Monatseinkommen 20 Dollar, Bewohnerin einer kleinen Bretterhütte an den schlammigen Abhängen der Provinzhauptstadt Santa María Nebaj.

Und andererseits ihre schier übermächtigen Gegenspieler, der ehemalige Staatspräsident José Efraín Ríos Montt, 91, Kirchenführer, Multimillionär, General und Oberbefehlshaber während des Bürgerkriegs. Und sein Handlanger, Otto Pérez Molina, 66, auch er Ex-Staatspräsident, Multimillionär, General und damals Armeekommandant in der Region Ixil.

Auf den ersten Blick haben die beiden Parteien nichts miteinander zu tun. Sie begegnen sich in Guatemalas Klassengesellschaft nur als Herrscher und Untergebene – kaum anders als zu Kolonialzeiten. Aber 20 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs holt sie die Vergangenheit auf dramatische Weise wieder ein.

Und nicht nur sie. Das ganze Land: Guatemala, etwa so groß wie Österreich, 16 Millionen Einwohner, bekannt als Hinterhof der USA und Spielwiese der CIA.

Vordergründig geht es bei dem Gerichtsfall C-01076-2011-00015 um die Massaker und Sexualverbrechen an den Ixil in den Jahren 1982 und 1983. Doch im Kern geht es um mehr als das: um das Aufrollen der Vergangenheit durch eine Gruppe unbeugsamer Frauen. Und um Fragen, die im Jahr 2017 plötzlich wieder aktuell klingen: Wie konfrontiert man Autokraten? Wer regiert die Wahrheit?

Und es geht um ein Wort: Genozid. Was definiert einen Genozid? Wer vergibt den Begriff? Wer hat das Recht dazu?

Mit Bibel und Maschinenpistole

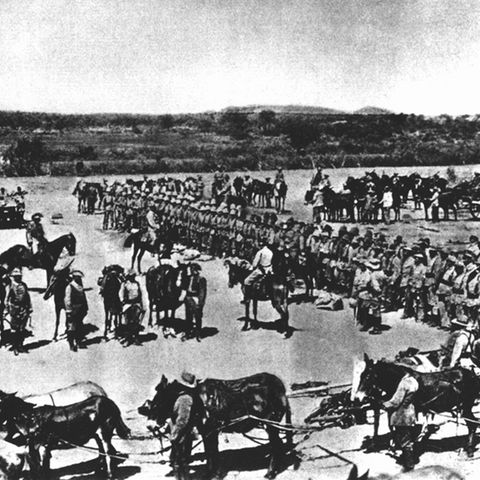

Vor genau 35 Jahren, noch zu Zeiten des Kalten Kriegs, blies Guatemalas Diktator Ríos Montt zu einem Feldzug gegen die Ixil. Hier, in den schwer zugänglichen Bergen im Norden der Provinz Quiché, vermutete der General die Hochburg der marxistischen Guerilla, die er mithilfe der CIA und seiner eigenen Todesschwadronen bekämpfte. In die vorderste Front stellte er indianische Rekruten: Ureinwohner gegen Ureinwohner.

Als Kommandant in der Region Ixil installierte er General Otto Pérez Molina, Kriegsname "Tito", einen gewieften Strategen. "Mit der Bibel in der einen Hand und der Maschinenpistole in der anderen", lautete das Motto der beiden. Sie ließen traditionelle Indianerdörfer aushungern und niederbrennen und als geordnete "Modelldörfer" wieder aufbauen. Sie trieben Männer und Jungen über 14 zusammen und ließen sie erschießen. Tausende der etwa 100.000 Ixil wurden getötet.

"Wir versteckten uns zwei Jahre lang in den Wäldern über meinem Geburtsdorf", erzählt Elena und führt an ebenjene Stelle, einen bewaldeten Berghang oberhalb steil abschüssiger Wiesen. "Wir lebten von wilden Früchten, Wurzeln und Regenwasser. Da ließ Tito eines Tages Flugblätter abwerfen: 'Es ist Frieden.' Also kamen wir aus den Verstecken. Da benutzten sie mich und meine Mama. Meinen Papa töteten sie danach bei einem Massaker."

Sie zeigt auf den Ort, der wie verwunschen im Nebel liegt.

"Ich kenne Beteiligte. Sie könnten als Zeugen im Prozess aussagen. Aber ich weiß nicht, ob ich sie aufsuchen soll. Sie sind gleichzeitig Täter."

Eine kleine Frau, eine große Frage

Wir trafen Elena de Paz Santiago zum ersten Mal vor vier Jahren, vor Beginn des Prozesses gegen Ríos Montt, für den es bis heute kein rechtskräftiges Urteil gibt. Damals war sie eine andere Frau, fröhlich zwar, aber in Anwesenheit weißer Männer still, fast furchtsam. Sie stand, wie heute wieder, vor der großen Frage: Soll ich aussagen gegen die Mächtigsten der Republik?

"Es gibt immer noch viele Drohungen", erklärt sie. "Von evangelikalen Kirchen, von Geschäftsleuten, von den Ixil selbst. Viele mussten als Soldaten ihre Stammesbrüder töten. Und es gibt genug Männer, die vom Thema Gewalt gegen Frauen nichts hören wollen", fügt sie flüsternd hinzu. "Sie schlagen selbst zu."

Elena blickt plötzlich entschlossen drein. "Ich mache es", sagt sie. "Ich will die Täter."

Sie geht direkt in die Ortsmitte von Xalbal, vorbei an bröckelnden Häusern aus Lehm, die in 35 Jahren keinen Fortschritt erlebten. Vor einer Holzhütte, deren Tür aus nichts als einem Vorhang besteht, bleibt sie stehen. Noch vor wenigen Jahren hätte sie nicht den Mut dazu gehabt, aber nun klopft sie ans Holz. Ein schmaler Mann tritt heraus, mit sehnigen Armen. durch die wulstige Venen verlaufen wie ein Flussdelta.

"Ich bin Elena", sagt Elena.

Der Mann erkennt sie sofort. Aber es folgt keine Umarmung, kein Handschlag. In seinem Blick liegen Schuld, Panik, Misstrauen, ein ganzer Roman.

"Ich hatte keine Wahl. Es war im Auftrag von Präsident Ríos Montt"

Elena sagt: "Señor Lorenzo, ich bin nicht für eine Anklage hier. Ich bin gekommen, um zu fragen: Wo liegen meine Eltern?"

"Weiß nicht", antwortet er. "Entweder auf dem Militärgelände unter einem neuen Haus. Oder irgendwo im Wald."

Er mustert sie von oben bis unten, als wolle er prüfen, was aus ihrem jugendlichen Körper geworden ist.

"Ich habe Elena damals gerettet", erklärt Lorenzo hastig. "Die Soldaten wollten sie umbringen, genauso wie ihre Mutter. Da habe ich denen gesagt: Ich nehme sie zu mir. Sie blieb zwei Jahre."

Ein Mädchen von zwölf Jahren?

"Sie hat für mich gekocht und geputzt."

Sie haben Elena nicht zur Schule geschickt?

"Nein. Sie hat in meinem kleinen Laden geholfen."

"Da habe ich die Täter täglich bedienen müssen", unterbricht Elena ihn.

Eine unerträgliche Stille setzt nun ein. Lorenzo blickt betreten auf den Boden. Ein gebrochener Mann, so scheint es. Er war ihr Beschützer und Peiniger in einer Person, er hat sie gerettet und misshandelt. Zudem war er Spitzel. Er hat als Informant fürs Militär gearbeitet gegen das eigene Volk.

"Ich musste die Soldaten zum Versteck der Guerilleros führen", gibt er zu.

"Mein Vater war kein Guerillero", erwidert Elena. "Er war Bauer."

Auch zu Elenas Vater?, fragen wir.

Er antwortet nicht direkt. Er sagt: "Man hielt Bauern für Guerilleros. Ich hatte keine Wahl. Es war im Auftrag von Präsident Ríos Montt und Comandante Tito."

Lorenzo wirkt nervlich am Ende, und Elena bedrängt ihn nicht weiter. Es ist ein schwieriges Unterfangen. Er mag ein Verräter gewesen sein, aber auch ein Opfer und könnte als Zeuge für den Prozess noch von Wert sein. "Ich bin ihm nicht böse", sagt sie überraschend versöhnlich. "Ich weiß um seine Dämonen."

"Nicht mal meinem Mann habe ich gewagt, davon zu erzählen"

Sie tritt vor die Hütte, die mit den Postern leicht bekleideter Frauen ausgestattet ist. "Ich habe damals Lorenzos Frau gepflegt. Sie lag im Sterben. Ich sollte sie ersetzen. Sie riet mir auf dem Todesbett: Rette dich vor ihm. Fliehe."

Wohin? Sie waren 14.

"Ich bin nach Nebaj geflohen. In meiner Naivität in die Kirche. Ich war ja Waise. Da sah ich Comandante Tito zum ersten Mal leibhaftig. Auf dem Kirchendach standen seine Scharfschützen. Im Keller haben sie gefoltert. Er ließ Suppe aus großen Kübeln an Hungernde verteilen. Darin schwammen Gliedmaßen. Als Warnung an alle. Erst 30 Jahre später sah ich ihn wieder. Da war er Präsident."

Jahrzehntelang hat sie geschwiegen

30 Jahre lang lebte Elena am Rand von Nebaj in Armut, zunächst allein, später mit ihren fünf Kindern. Sie arbeitete als Hausangestellte, ihr Mann als Tagelöhner auf den Zuckerrohrplantagen, kaum anders als zu Sklavenzeiten. Die Erinnerung an ihre Tortur nagte an ihr, aber sie lebte stets im Bewusstsein, dass es für Indigene keine Gerechtigkeit gibt.

Aber dann erfuhr sie, dass Indianerinnen wie Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú und die indianische Abgeordnete Rosalina Tuyuc im ganzen Land nach Massengräbern und Überresten ihrer Angehörigen suchten – und nach der Wahrheit über die Verbrechen der Militärs. Und sie überlegte, ob sie ihr Trauma teilen sollte.

30 Jahre lang wusste keiner von Ihrem Schicksal?

"Nicht mal meinem Mann habe ich gewagt, davon zu erzählen."

Was wäre passiert?

"Er hätte mich verlassen."

Elena sagt dies nüchtern, fast entschuldigend.

"Er war auch Soldat gewesen. Er musste gegen sein Volk kämpfen. Er war ein gebrochener Mensch. Er hat mich geschlagen und benutzt", sagt sie. "Aber ich verzieh ihm. Es waren seine Dämonen. Er hat sich später zu Tode getrunken."

Lügner – so verhöhnt man die Opfer

Im Januar 2013, nach vielen Gesprächen mit Anwälten und Menschenrechtsgruppen, steht Elena de Paz den Tätern erstmals gegenüber, im Justizpalast der Hauptstadt Guatemala City, acht Busstunden entfernt von Nebaj. Es ist der Auftakt des Völkermordprozesses, der bis heute kein Ende gefunden hat. Sie ist eine von vielen Zeugen, Opfer Nummer 68, und betritt den Gerichtssaal voller Ehrfurcht. Es ist ein historischer Tag, die Atmosphäre angespannt.

Auf der einen Seite sitzen die Militärs und Verbandsbosse, Kaffeebarone, Evangelikale – dieser oligarchische Komplex, der 200 Jahre über Guatemala geherrscht hat und mit Pérez Molina wieder einen der ihren als Staatspräsident hat. Sie verhöhnen Elena und die anderen Opfer als Lügner. "Es gab keinen Genozid", argumentieren sie uns gegenüber in Interviews. "Es war Krieg."

Auf der anderen Seite sitzen Dutzende Indianerinnen, die Elena Mut machen, Waisen, Witwen, Sexualopfer, die Ähnliches wie sie durchlitten haben und sich furchtlos für die Wahrheit einsetzen. Vor allem Rosalina Tuyuc, 61, die Pionierin der Bewegung, die seit 35 Jahren gegen das Vergessen kämpft. Stolz und aufrecht sitzt Tuyuc auf der Gerichtsbank, mit ruhigem Blick auf ihre Unterdrücker. "Ein großer Moment meines Lebens", wie sie uns später sagt.

Elena sieht im Saal nicht nur Opfer und Täter. Sie sieht etwas, das sie in Guatemala nicht für möglich gehalten hätte: Der Richter, die unbeugsame Yassmin Barrios, ist eine Frau. Der Generalstaatsanwalt, die hartnäckige Claudia Paz y Paz, ist eine Frau.

Also tut Elena das für sie lange Undenkbare: Sie redet über ihre Vergewaltigung. Sie redet vor Hunderten fremden Menschen, Botschaftern, UN-Gesandten. Sie, die kleine Frau aus den Bergen, spricht in ihrer Sprache Ixil dem Diktator direkt ins Gesicht. "Und er? Er musste mich anhören", sagt sie zufrieden. Und so finden ihre Worte Eintritt in die Geschichtsbücher: "Ich möchte Gerechtigkeit, und ich möchte, dass sich solche Taten nie wiederholen."

Das Imperium schlägt zurück

Nach einem Mammutprozess verkündet Richterin Barrios das Urteil: Die Kriterien für Völkermord sind erfüllt. Sie verweist auf die Ergebnisse der Wahrheitskommission: Versuch der Ausrottung der Ixil, Herausreißen von Föten aus dem Mutterleib, Entführung von Kindern, Massakern an Männern, um die "Saat zu zerstören", akribisch festgehalten im 359 Seiten starken "Plan Sofia" des Militärs. Das Urteil lautet: 50 Jahre Haft wegen Völkermords und 30 Jahre wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insgesamt 80 Jahre Haft für Ex-Präsident Ríos Montt.

Die meisten Besucher im Saal brechen in Jubel aus. Für Guatemala, ja Lateinamerika, wo sich Rechtsprechung meist an Geld und Machtinteressen orientiert, ist das Urteil geradezu revolutionär. Ríos Montt kommt ins Militärgefängnis Fort Matamoros, einst Sitz seines gefürchteten Geheimdienstes. Elena de Paz verlässt erhaben den Saal und fühlt sich frei.

Es könnte das Happy End eines der dunkelsten Kapitel Lateinamerikas sein, doch in den Monaten danach beginnt die eigentliche Probe. Präsident Pérez Molina ersetzt Generalstaatsanwältin Claudia Paz y Paz durch eine Alliierte. Das Verfassungsgericht setzt eine Neuauflage des Prozesses an. Auf die Richterin Yassmin Barrios wird ein Anschlag verübt. Paz y Paz erhält Morddrohungen. Ihr Kollege in der Staatsanwaltschaft wird ermordet und zerstückelt.

Sie kapern die Wahrheit. Das Imperium schlägt zurück.

Autokraten muss man mit Stärke begegnen

Als Nachfolgerin von Paz y Paz ernennt Präsident Pérez Molina Thelma Aldana, eine folgsame Frau, so glaubt er, von der keine juristische Unabhängigkeit zu erwarten ist. Doch dann passiert das Unerwartete. Aldana bricht mit den Machthabern. Sie sichert sich den Rückhalt der Vereinten Nationen, und nach nur einem Jahr der Ermittlungen erhebt sie wegen Korruption Anklage gegen Bürgermeister, Wirtschaftsbosse, Mitglieder der Mafia. Und, zum Erstaunen der Republik, gegen den Präsidenten höchstpersönlich: Otto Pérez Molina alias Tito. Wie sein Patron Ríos Montt landet er im Knast von Fort Matamoros.

"Späte Gerechtigkeit", findet Elena de Paz. "Gott hat Tito über Umwege heimgesucht."

Thelma Aldana empfängt uns an einem langen Kabinettstisch im Justizpalast. Minuten zuvor hat sie im Nachbarsaal Beweise für einen weiteren Korruptionsskandal gegen Pérez Molina und seinen Old Boys Club präsentiert, Stoff für viele Jahre Gefängnis. "Ich habe eines gelernt: Autokraten muss man mit Stärke begegnen."

Sie sieht die Auseinandersetzungen in ihrem Land als Teil eines weltweiten Dualismus zwischen Emanzipation und Restauration, zwischen gesellschaftlichem Fortschritt und reaktionären Patriarchen. Eine Art Zustandsbeschreibung der Welt im Jahr 2017. Wann Aldana die Genozidprozesse in diesem Jahr fortführt, kann sie Elena nicht genau sagen. Auch nicht, ob sie diesmal Comandante Tito zusätzlich wegen der Kriegsverbrechen anklagen wird. Es gebe 3000 ausstehende Fälle gegen Militärs. "Man muss die Fälle vorsichtig auswählen. Ein Kampf zur Zeit."

Auf ihrer wichtigsten Mission

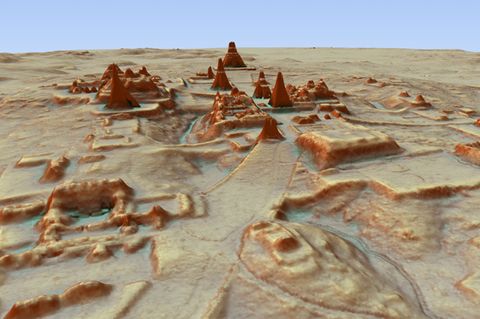

Elena de Paz wird wieder als Zeugin dabei sein. Sie bereitet sich schon darauf vor. In der Zwischenzeit geht sie auf ihre nun wichtigste Mission: Sie sucht nach ihren Eltern. An einem der folgenden Tage durchforstet sie das Militärgelände von Xalbal, bis sie dichten Dschungel erreicht. "Irgendwo hier müssen die Überreste meiner Eltern liegen." Sie greift mit beiden Händen tief in die lockere Erde, als suche sie die Knochen, wie es derzeit Tausende Indianer und Dutzende Anthropologen im Land tun, mit Spaten, Pinzetten und bloßen Händen.

Die Aufarbeitung der Vergangenheit hat ganz Guatemala erfasst. Wissenschaftler spüren Massengräber auf, bisher mehr als 300. Forensiker untersuchen die Knochen von Opfern des Bürgerkriegs, in dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen.

Just in diesen Tagen im Juli geht Elena wieder zu einem Begräbnis. Forensiker haben die Überreste von vier 1983 ermordeten Indigenen identifiziert. Jedes Mal kommt dann das Dorf zusammen und erweist den mehr als 30 Jahre verschollenen Toten die letzte Ehre. Es wird gebetet und geweint, aber auch gesungen und getrunken. Man erlebt für einige Stunden die Rückkehr der Trauer, aber auch den Frieden, der mit dem Wissen um die Wahrheit kommt. Elena sagt: "Die Seelen kehren nach Hause zurück. Die meiner Eltern hoffentlich auch bald. Dann habe ich Frieden."

Auch Elena hat ihre DNA-Probe abgegeben. Bisher gibt es noch keine Übereinstimmung mit der Datenbank der forensischen Anthropologie. Wenn die Leichen gefunden werden, steht ihr gesetzlich eine Entschädigung von 23.000 Quetzales zu, rund 2600 Euro – für zwei Morde und eine Massenvergewaltigung.

"Ich bin eine starke Frau geworden"

Spät am Abend kehrt sie zurück in ihre Hütte am Rand von Nebaj. Sie ist stolz auf die Ixil, ein Volk von Kriegern, die den Spaniern in Mittelamerika einst den größten Widerstand leisteten und jetzt diesen Kampf gewonnen haben.

Über dem offenen Feuer bereitet sie Boxbol zu, ein traditionelles Gericht aus Mais und Kürbiskernteig. An der Wand hängen Fotos ihrer Eltern, über den feuchten Erdboden ihres Verschlags huschen ein paar magere Hühner. Ihre Kinder kommen von der Arbeit nach Hause, sie arbeiten als Tagelöhner auf den Plantagen und als Putzfrauen in den Häusern der Oberklasse, kaum anders als zu Kolonialzeiten.

Sie selbst hat einen bis Januar befristeten Job bei einer NGO bekommen. Vom dem Gehalt, 100 Euro, hat sie erstmals ein paar Backsteine für ihre Bretterhütte kaufen können. Sie lernt jetzt lesen und schreiben. Sie füllt ihre Hütte mit Lachen und Heiterkeit. Sie hat sich verändert in den vier Jahren, die wir sie in ihrem Kampf begleiten.

"Ich bin eine starke Frau geworden", sagt sie über sich selbst. "Die Suche nach Wahrheit hat meine Seele gereinigt."