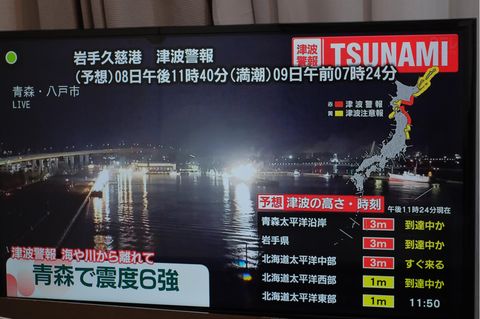

Ein Erdbeben der Rekordstärke 9,0, ein schwerer Tsunami und dann das Atom-Desaster: Vor genau vier Wochen ist Japan von der schlimmsten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg heimgesucht worden, mindestens 12.750 Menschen starben, mehr als 14.700 werden noch vermisst. Die Rückkehr zur Normalität ist in weiter Ferne, tagtäglich kommen neue Hiobsbotschaften aus dem Kaiserreich. Am Donnerstag erst ist das Land durch ein neues schweres Nachbeben erschüttert worden, neben dem havarierten Kernkraftwerk Fukushima 1 bereitet nun auch das AKW Onogawa Sorgen. Aus einem Abklingbecken für ausrangierte Brennstäbe ist radioaktiv verseuchtes Wasser geschwappt, die Stromversorgung fiel teilweise aus. Zudem wurden acht Lecks in der Anlage gefunden.

Die Japaner kämpfen an mehreren Fronten: Das Atomkraftwerk Fukushima 1 schürt weiter die Angst vor dem Super-GAU. Die Verseuchung von Luft, Wasser und Lebensmitteln zwingt die Bewohner, ihr gewohntes Alltagsleben umzukrempeln. Viele Menschen wissen außerdem nicht, wo sie in Zukunft leben sollen, da ihre alte Heimat verstrahlt ist.

Die Angst vor dem Super-GAU

Im AKW Fukushima versuchen Arbeiter ununterbrochen, die Lage unter Kontrolle zu bekommen - einige Experten gehen allerdings ohnehin davon aus, dass der Super-GAU längst passiert ist. Mehrere Brände und Explosionen hatten vier Reaktorblöcke schwer beschädigt, radioaktive Strahlung gelangte nicht nur in die Luft, sondern über Lecks und Risse auch ins Grundwasser und in den Pazifik. Mit Stickstoffgas versucht der Betreiber Tepco nun, weitere Explosionen zu verhindern. Seit Wochen wird in die Reaktoren außerdem Kühlwasser mit Hilfe elektrischer Pumpen eingespeist, denn die Kühlsysteme waren nach dem Tsunami ausgefallen. Zeitweise hatten die Brennstäbe trocken gelegen, vermutlich kam es zu einer teilweisen Kernschmelze. Die Arbeiten am AKW können noch Monate dauern.

Ein weiteres Problem: In Block 2 konnte ein Riss vor drei Tagen zwar mit Flüssiggas verschlossen werden, sodass kein verseuchtes Wasser mehr in den Ozean sickert. Im Turbinenraum des Gebäudes befindet sich aber so viel strahlendes Wasser, dass Tepco in Ermangelung von Tanks keine andere Möglichkeit sah, als das Wasser ins Meer zu leiten. Welche Auswirkungen das auf das Ökosystem haben wird, ist noch nicht abzusehen.

Was sollen die Japaner essen?

Die Radioaktivität, die vom Kernkraftwerk in Luft, Böden und Wasser gelangt, wirft auch eine andere drängende Frage auf: Was können die Japaner künftig noch bedenkenlos essen? Der Fischfang ist zwar zurzeit verboten, doch Experten befürchten langfristige Folgen für alle Meeresbewohner. Nach Ansicht der Hamburger Verbraucherschutzzentrale könnte Fisch aus dem Nordwestpazifik künftig belastet sein. Andere Experten dagegen halten den Verzehr von Fisch für unbedenklich. Die Konzentration von radioaktivem Jod-131 sei im Meerwasser direkt vor dem AKW stark erhöht, sagt Günter Kanisch von der Leitstelle Umweltradioaktivität am Thünen-Institut zu stern.de, doch das verseuchte Wasser werde im riesigen Ozean stark verdünnt. Auch die US-Lebensmittelbehörde (FDA) sieht derzeit keine Gefahr.

Andere Lebensmittel dagegen sind zweifelsohne stark belastet. Milch, Spinat, Salat, Wasser und Rindfleisch - bei immer mehr Nahrungsmitteln liegt die Radioaktivität weit über den Grenzwerten. Wie stark einzelne Lebensmittel verseucht sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wind und Regen beeinflussen die Kontaminierung der Böden, auf denen Gemüse und Obst angebaut wird, vor allem aber kommt es darauf an, wie lange und wie stark weiter Radioaktivität aus dem AKW austritt.

Wie verstrahlt ist die Heimat

Direkt betroffen von der Atomkatastrophe sind die Menschen rund um das zerstörte Kernkraftwerk. Einen Tag nach dem Beben weitet die japanische Regierung die Evakuierungszone um das AKW von ursprünglich 2 auf 20 Kilometer aus, Bewohnern in einem Umkreis von 30 Kilometern wird geraten, das Gebiet freiwillig zu verlassen. Inzwischen denkt die Regierung über eine Erweiterung der Evakuierungszone nach. Nach Ansicht vieler Umweltaktivisten und Organisationen ist der Schutz der Bevölkerung aber völlig unzureichend.

Reinhold Thiel von den atomkritischen Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) spricht im Gespräch mit stern.de von einer "Informationskatastrophe" und fordert eine größere Evakuierungszone. Er hält es für möglich, dass das nur 300 Kilometer von Fukushima entfernte Tokio stärker gefährdet sei als öffentlich bekannt und vermutet, dass die japanische Regierung Informationen bewusst zurückhält, um eine Panik zu verhindern. Kritik übt der Arzt auch an der Weltgesundheitsorganisation (WHO), deren Aufgabe es eigentlich sei, die Menschen in Japan über die Risiken aufzuklären. Aber: Die WHO habe einen "Knebelvertrag" mit der atomfreundlichen Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), sagt Thiel. Viele Details würden – ähnlich wie vor 25 Jahren in Tschernobyl – kleingeredet, ohnehin gebe es keine verlässlichen Daten. Thiel wirft den Verantwortlichen vor, die Zeit zur Evakuierung nicht genutzt zu haben.

Auch Sebastian Pflugbeil, Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz, zieht die Parallele zu Tschernobyl und befürchtet, dass in Japan bis zu 40 Mal mehr Menschen an den Auswirkungen der Radioaktivität leiden werden als in der Ukraine und Weißrussland.

Vier Wochen ist es nun her, dass die Tsunami-Welle den Nordosten Japans überrollt hat - und die Menschen müssen noch lange kämpfen, um irgendwann wieder auf ein normales Leben hoffen zu können.