Das vorweg: Geht es um den Weltraum, um die "unendlichen Weiten", bin ich ganz und gar befangen. Stunden kann ich seit meiner Kindheit damit verbringen, in einen klaren, funkelnden Nachthimmel zu blicken, mir Sternbilder zusammenzusuchen, nach Satelliten und Sternschnuppen Ausschau zu halten oder mir sogar vorzustellen, dass irgendwo da draußen, vielleicht Tausende von Lichtjahren entfernt, jemand zu mir herüber guckt. Was Einstein dazu sagen würde, und dass Sterne wie Sirius oder Beteigeuze, die ich bestaune, wegen der endlichen Lichtgeschwindigkeit und den riesigen Entfernungen zwischen uns längst schon erloschen sein könnten, ist mir in solchen Augenblicken kosmischer Rührung völlig egal.

Ich gehöre auch zu den Menschen, die vor vierzig Jahren - da war ich in der Mittelstufe - eine ganze Nacht vor dem Fernseher verbracht haben, um mit pochendem Herzen verrauschte Schwarzweißbilder anzusehen. Zwei geisterhafte Gestalten mit den Konturen eines rucksacktragenden Michelin-Männchens hoben mal einen Arm, mal hüpften sie ein paar Meter nach links oder rechts. Aus dem Lautsprecher des Schleiflackfernsehers im Kommodenformat piepste es zwischendurch nervtötend, wenn verkrächzte Kommandos und Zustandsberichte zwischen dem Kontrollzentrum im texanischen Houston und der "Tranquility Base" auf dem Mond wechselten.

Frank Ochmann

Der Physiker und Theologe verbindet als stern-Redakteur natur- und geistes-

wissenschaftliche Interessen und befasst sich besonders mit Fragen der Psychologie und Hirnforschung. Mehr auf seiner Homepage.

Der stand, fast schon zur Hälfte im Hellen, über unserem Balkon. Die versammelte Familie schaute ab und an dort hinauf, dann wieder auf den Bildschirm, und zumindest meine 1896 geborene Oma konnte trotz der feierlich gestimmten Fernsehmoderatoren nicht recht glauben, dass - rund 380.000 Kilometer schräg links über ihrem Lehnstuhl - wirklich zwei Menschen durch den Staub des "Mare Tranquilitatis" stapften und Steine sammelten.

Wir sind Entdecker, nicht Klempner

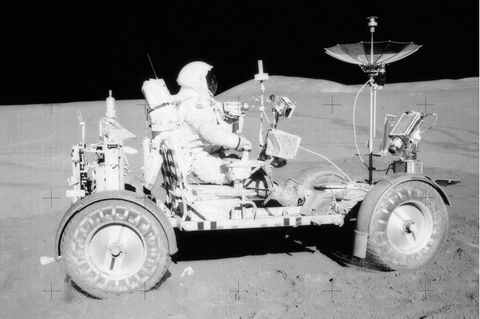

Das öffentliche Interesse an den Mondreisen ließ angesichts etlicher irdischer Probleme bald nach. Und vielleicht war unser Begleiter für viele Beobachter hier unten auch einfach zu öde, um sie dauerhaft in seinen Bann ziehen zu können. Im Dezember 1972 kehrte die Mannschaft von "Apollo 17" als letzte zum Heimatplaneten zurück. Nie mehr hat seitdem ein Mensch seinen Fuß auf einen anderen Himmelskörper gesetzt.

Der Traum aber ist geblieben. Und so eindrucksvoll ein wieder und wieder über unseren Köpfen kreisendes Gebilde aus verzweigt zusammengedockten Röhren und glitzernden Sonnensegeln auch sein mag, so wenig kann die fast fertige internationale Raumstation ein emotionaler Ersatz für Fußabdrücke auf unerforschtem Boden sein - tief in unserem Inneren sind wir Entdecker, nicht Klempner.

Inzwischen rüsten nicht nur Amerikaner und Russen für eine Rückkehr in die steinerne Mondwüste. In Asien sind vor allem China und Japan interessiert, und auch in Europa wird zumindest über bemannte Missionen nachgedacht. Längst geht der Blick zudem weit darüber hinaus zum Mars, für dessen Besuch eine ständige lunare Basis zum Sprungbrett werden könnte. Natürlich weckt das kritische Diskussionen und findet nicht nur Freunde. Doch wollen wir uns künftig wirklich mit dem Erreichten zufrieden geben und allenfalls noch ein bisschen durch unsere Meere tauchen oder am Eis der Polkappen kratzen, solange wir es noch haben?

Wären wir tatsächlich von derart zurückhaltender Art, gäbe es uns wohl gar nicht. Irgendwo zwischen Olduwai-Schlucht und Blombos-Höhle hätten versprengte Grüppchen unserer fernen Vorfahren einen gelangweilten oder verängstigten Seufzer getan und wären "inside Africa" ausgestorben statt "out of Africa" ihr Glück zu suchen.

Keinen Marco Polo hätte es gegeben und keinen Christoph Columbus, keinen Vasco da Gama und James Cook, keinen David Livingstone und Alexander von Humboldt, und eben auch keinen Juri Gagarin und Neil Armstrong. Nicht alle von denen waren besonders vorbildliche Menschen, voll edler Motive und selbstloser Gefühle. Aber eins hatten sie gemeinsam: Sie konnten der Verlockung der weißen Flecken auf der Karte und in ihren Köpfen ums Verrecken nicht widerstehen und wagten darum den Schritt ins Unbekannte.

Von Natur aus neugierig

Neugier ist eine unerschöpfliche Triebkraft unserer Spezies. Oder etwas genauer: Wir sind von Natur aus ständig darauf aus, neben den rein körperlichen Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken oder Sex auch solche wie soziale Bindung und ästhetischen oder intellektuellen Genuss durch immer neue Eindrücke möglichst lustvoll zu befriedigen. Solche inneren Bedürfnisse sind es, die uns schon als Baby in unbekannte Räume krabbeln lassen, die uns später vielleicht zu Wanderungen über Gebirgskämme, durch Wälder und Wüsten anspornen und einige gar zu professionellen Forschern und Abenteurern werden lassen.

Allerdings kommt die Neugier im menschlichen Verhalten so gut wie nie allein zum Zug. "Niedere" Antriebe mischen sich dazu: Habgier, Geltungssucht, Machtgelüste. Auch das ist wohl so unsere Art. Wie die meisten großen Expeditionen der Geschichte hat die "Eroberung des Weltraums" ihren Anfang in Zeiten des Krieges und nationalen Prestigedenkens genommen. Sie hat dazu in den Industriestaaten Ressourcen verschlungen, die anderswo vielen Armen aus der Klemme geholfen oder gar Verhungernden das Leben gerettet hätten. All das ist oft gesagt worden in den vergangenen Jahrzehnten. Es ist richtig und lässt sich ehrlicherweise nicht leugnen. Und doch kann das kein Schlusssatz sein.

Ein Foto der ganzen Erde

Ich will nicht die wirklichen oder vermeintlichen Errungenschaften der Raumfahrt für den "Alltag" aufzählen. Ich will auch keine Rechnung aufmachen, um Skeptiker davon zu überzeugen, was uns ein Flug zum Mars oder später gar noch weiter hinaus einbringen könnte. Ich will kurz erinnern.

1966 hatte ein Hippie aus San Francisco nach einem imposanten LSD-Trip an Nasa-Verantwortliche und Politiker selbstgefertigte Buttons geschickt und dann mit reißendem Absatz zu 25 Cent das Stück vor Universitäten verkauft. Auf dem Button stand schwarz auf weiß nur ein Satz: "Warum haben wir noch kein Foto von der ganzen Erde gesehen?"

Das gab es dann kurz darauf zu bestaunen, als sich die Apollo-Astronauten zum Mond aufmachten. Bei vielen bewirkte der Anblick der "blauen Murmel" im tiefen Schwarz des Weltalls, was Stewart Brand, der einstige Hippie und heutige Veteran der globalen Umweltbewegung, sich erhofft hatte: Ihnen wurde mit einem Blick klar, dass wir alle im "Raumschiff Erde" unterwegs sind, dass wir nur dieses eine haben und dass wir uns darum genau überlegen sollten, wie wir damit umgehen.

Müssen wir wegen solcher und hoffentlich auch künftiger Einsichten selbst ins All? Wir könnten Sonden schicken, wie es oft vorgeschlagen wird. Roboter, so heißt es dann, sollten für uns die Reise in die "unendlichen Weiten" antreten und aus der Ferne berichten, was sie vorfänden. Billiger wäre das sicher und auch weniger gefährlich. Aber selbst wenn der wissenschaftliche Gewinn gleich groß ausfiele wie bei einer bemannten Tour, seien wir ehrlich: Was ist schon ein Foto oder Film vom Meer gegen das echte Rauschen der Wellen, gegen den Sand unter den Füßen und das prickelnde Wasser auf der Haut?

Keine Frage, wir müssen selbst da hinaus.

Literatur:

Deese, R. S. 2009: The artifact of nature: 'Spaceship Earth' and the dawn of global environmentalism, Endeavour 33, 70-75

Dick, S. J. 2000: Interstellar humanity, Futures 32, 555-567

Finney, B. R. 1987: Anthropology and the Humanization of Space, Acta Astronautica 15, 189-194

Genta, G. & Rycroft, M. 2006: Will space actually be the final frontier for mankind?, Acta Astronautica 58, 287-295

Impey, C. D. 1995: The Search for Life in the Universe: A Humanistic Perspective, Vistas in Astronomy 39, 553-571

Levine, D. S. 2009: Brain pathways for cognitive-emotional decision making in the human animal, Neural Networks 22, 286-293

Sarason, S. B. 1984: If it can be studied or developed, should it be?, American Psychologist 39, 477-485