Mittlerweile kommt auch in Deutschland kaum noch jemand an den Aufgeregtheiten der Identitätspolitik vorbei. Der "Spiegel" titelt in seiner neuen Ausgabe: "Aufstand gegen den alten weißen Mann. Gendersprache, Quoten, Tabus – Fortschritt oder neue Ungerechtigkeit?" In der Geschichte selbst wird eine Studie der Uni Münster erwähnt, die "erstmals den Nachweis erbracht hat", dass Identitätspolitik spaltet. Und zwar europaweit. "Der Politik empfehlen wir daher, sich nicht auf eine Seite der polarisierten Positionen zu schlagen", heißt es darin, die einer Aufforderung zu aalglattem Opportunismus gleicht.

Skepsis an "woker" Politik

Doch ausgerechnet in den USA, wo es an identitätspolitischen Haltungen – egal ob rechte oder linke – schon lange kein Vorbeikommen mehr gibt, beginnen manche Wahlkämpfer, den Rat zu beherzigen. Es sind auch noch die Demokraten, die beginnen, sich von "woken" Ideen und Vertretern zu distanzieren. "Woke" heißt soviel wie wachsam, erwacht, aufmerksam und ist eine Weiterentwicklung von "politisch korrekt". Menschen, die "woke" sind, gendern und prangern Rassismus an, sie fordern Quoten für Minderheiten und sensible Sprache. Im Grunde führen sie nur eine Art Kampf für mehr Gerechtigkeit und weniger Diskriminierung.

Doch ihr Selbstverständnis und die Wahl der Waffen stoßen zunehmend auf Kritik, selbst bei Linken und Linksliberalen. Sie spotten über kapriziöse, ultrasensible Moralisten, die mit rigiden Sprachvorschriften und Tabus ihre Weltsicht durchsetzen wollen und Andersdenkende mundtot machen. Stichwort: "Cancel Culture". Selbst Barack Obama fühlte sich vor einigen Jahren bemüßigt, den Amerikanern zuzurufen: "Seid nicht zu woke." Adressaten waren genau genommen seine eigenen Amerikaner, die Demokraten, deren linker Flügel zur Speerspitze der Gerechtigkeitskämpfer gehört. Obwohl der Begriff "woke" langsam wieder aus der Mode kommt, werben nun einige demokratische Politiker damit, "anti-woke" Politik machen zu wollen.

Schwarzer Ex-Polizist und "anti-woke"

Einer der prominentesten Vertreter von ihnen ist der New Yorker Bürgermeisterkandidat Eric Adams. Der 60-jährige frühere Polizist hat jüngst die innerparteiliche Vorwahl gewonnen – und dürfte damit einen sehr großen Schritt Richtung Rathaus gemacht haben. Nur selten haben in der ultraliberalen Stadt Republikaner den Bürgermeister gestellt. Doch Adams wichtigster Wahlkampfslogan klingt wie der eines Konservativen aus den 80er Jahren: "Wenn wir Sicherheit wollen, brauchen wir die NYPD", also die New Yorker Polizei. Eine solche Forderung hat wieder Konjunktur in der Metropole. Denn seit einiger Zeit nehmen Kriminalität und Gewaltverbrechen stark zu, während es um das Vertrauen in die Polizei schlecht steht.

Nach dem Mord an den Schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten vergangenes Jahr kippten manche "Black Lives-Matter"-Demos schnell in Richtung Anti-Polizei-Kundgebungen. Selbst viele moderate Protestler skandierten irgendwann "Defund the police", was sich, deutlich ungriffiger, mit "entzieht der Polizei die Gelder" übersetzen lässt. Was aber sehr viele damit meinten: "Löst die Polizei auf". Und tatsächlich wollte der Stadtrat von Minneapolis, wo Floyd zu Tode kam, genau das auch tun und durch ein Amt für "kommunale Sicherheit und Gewaltprävention" ersetzen, was das Gesetz allerdings nicht vorsah. Auch eine Volksabstimmung darüber fiel bei den Bürgern durch.

"Woke-sein ist ein Problem"

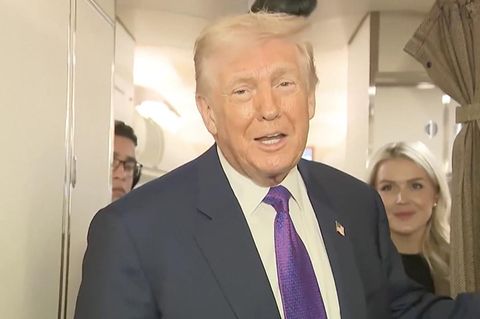

Diese Niederlage empfinden manche Vertreter der Demokraten als Warnung vor der "Defund-the-police"-Rhetorik. Der Parteistratege James Carville sagte jüngst: "Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass die Leute in den Fakultäten und in den schicken Colleges eine andere Sprache sprechen? Woke-sein ist ein Problem und wir alle wissen es." Was Carville am meisten Sorgen bereitet sei, dass seine Partei bei den vergangenen Wahlen zwar das Weiße Haus als auch die beiden Kongresskammern gewonnen habe, Donald Trump dennoch nur sehr knapp unterlegen war, "einem in der Welt beispiellosen Hanswurst", wie der Demokrat anfügt.

Dass es letztlich so eng wurde, liegt seiner Ansicht nach an der "Hörsaal-Politik", die manche seiner Parteifreunde betreiben würden. "Sie benutzen Wörter wie 'Latinx' (eine gegenderte Form für Latinos jeglichen Geschlechts, d. Red.) oder 'Farb-Nachbarschaften' (Original "communities of color", d. Red.) Solche Bezeichnungen sind ja nicht falsch, ich kenne nur niemanden, der sie auch benutzt", sagt Carville. Das Problem sei, so der Politstratege, dass große Teile des Landes "uns deshalb als arrogante Stadt- und Küstenpartei wahrnimmt" und im Zweifel lieber die Republikaner wählen würden.

In diese Debatte hat sich auch der Publizist Kevin Drum mit für Demokraten eher unvorteilhaften Studien eingeschaltet. Der Autor, der sich selbst links verortet, bemerkt etwa, dass nichtweiße Amerikaner zunehmend wie weiße Konservative wählen würden oder dass sich Hispanics mit der Beginn der "Defund-the-police"-Rufe den Republikanern zu gewandt haben. "Die Wahrheit ist, dass die Demokratische Partei soweit nach links gewandert ist, dass uns selbst viele Nicht-Verrückte beängstigend finden – etwas, das Fox News liebend gerne ausnutzt", so Drum.

"Wenn sie auf die Woke-Karte setzen, heißt es Tschüss Mehrheit"

Im November wählen die New Yorker ihren neuen Bürgermeister. Aktuell steht die Chance des Ex-Polizisten Eric Adams gegen seinen Konkurrenten Curtis Sliwa zu gewinnen bei etwa 7:1. Ein Jahr später folgen dann die sogenannten Zwischenwahlen. Es geht um eine Reihe von Sitzen im Kongress. Dem US-Nachrichtenportal "Axios" zufolge, fürchten machen moderaten Demokraten und solche aus besonders umkämpften Staaten massive Verluste – zumindest wenn Kandidaten wie die linke Senatorin Elizabeth Warren mitmischten. "Axios" zitiert einen früheren Senatsmitarbeiter mit den Worten: "Wenn die Demokraten auf die Woke-Karte setzen, heißt es Tschüss Mehrheit."