Bei der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen- Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit in der südafrikanischen Hafenstadt Durban stehen vor allem fünf große Themenkomplexe im Zentrum der Debatten:

MENSCHENHANDEL: Weltweit leben nach Schätzungen der 1839 gegründeten Organisation »Anti Slavery« noch etwa 27 Millionen Menschen in Sklaverei. Menschenhändler zwingen auch heute noch Frauen, Männer und selbst Kinder zu unfreiwilliger Arbeit oder Prostitution.

GESCHLECHTERDISKRIMINIERUNG: Vor allem Frauen sind davon betroffen. Chancengleichheit und faire Berufschancen scheitern in vielen Ländern allein schon an der Ausbildung: Zwei Drittel der weltweit 960 Millionen erwachsenen Analphabeten und 70 Prozent der 1,3 Milliarden Armen dieser Welt sind Frauen. In diesem Zusammenhang ein verwandter und umstrittener Punkt ist die Kasten-Diskriminierung, wie sie in Indien noch besteht.

MIGRATION: Im vergangenen Jahr wurden rund 150 Millionen Menschen gezählt, die außerhalb ihrer Heimatländer lebten; 50 Millionen von ihnen waren durch Konflikte, Menschenrechts-Verletzungen oder Verfolgung dazu gezwungen worden.

Flüchtlinge, Asylbewerber und Vertriebene sind häufig Ziel von Ausländerhass und Diskriminierung. Menschenrechtsgruppen

wie die Human Rights Watch aus New York fordern eine Verurteilung dieses Phänomens als Form von zeitgenössischem Rassismus.

SCHUTZ DER UREINWOHNER: Von Südafrikas Buschmännern bis zu den Yanomami-Indianern am Amazonas ist der Schutz der Ureinwohner nach wie vor unzureichend. Vielfach werden sie in Reservate abgedrängt, wo ihre Kultur verkommt oder untergeht.

MULTIETHNISCHE STAATEN: Die Respektierung von Minderheitenrechten ist in vielen Ländern der Erde nach wie vor nur schwach ausgeprägt. Bürgerkriege wie in Burundi, Ruanda oder dem früheren Jugoslawien sind oft die Folge. Die Konfliktvermeidung und die Suche nach Lösungen für einen zuverlässigen Schutz dieser Rechte soll im Mittelpunkt der Debatten in Durban stehen.

Erste Weltkonferenz gegen Rassismus endete mit Eklat

Die erste Weltkonferenz gegen Rassismus der Vereinten Nationen vor 23 Jahren in Genf endete mit einem Eklat. Weil die Mehrheit arabischer, afrikanischer und kommunistischer Staaten eine Erklärung gegen das »zionistische« Israel und das

rassistischen Südafrika durchsetzte, verließen die damals neun Länder der Europäischen Gemeinschaft (EG), Norwegen,

Kanada, Australien und Neuseeland die Konferenz. Die USA, Israel und Südafrika hatten sich erst gar nicht beteiligt.

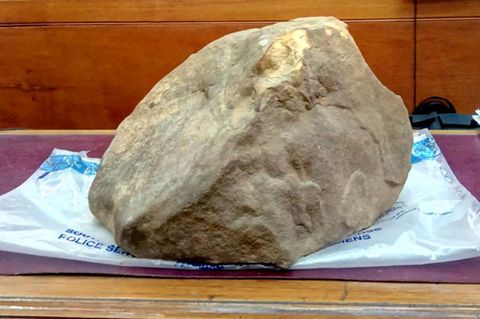

Stein des Anstoßes war vor allem eine Passage, in der Israel für die »rassistische Diskriminierung der Palästinenser« verantwortlich gemacht wurde. Obwohl der ursprünglich von arabischen Ländern verlangte Bezug auf die UN-Resolution 3379 von 1975 und so eine direkte Gleichsetzung von Zionismus und Rassismus fehlte, war der Text für die EG (heute: EU) »sachfremd« und unannehmbar.

Wirtschaftssanktionen und Ölboykott

Im Schlussplenum wurde die Deklaration schließlich von 88 der etwa 130 Delegationen (bei vier Nein-Stimmen) gebilligt. Als Maßnahmen gegen den Rassismus empfahl das Papier Wirtschaftssanktionen und einen Ölboykott gegen Südafrika sowie eine Ächtung der Zusammenarbeit multinationaler Konzerne mit rassistischen Regimen.

An Südafrika und Israel schieden sich die Geister auch auf dem 2. Antirassismus-Kongress im August 1983 wiederum in Genf. Die meisten westlichen Länder stimmten gegen die Schlusserklärung oder enthielten sich. Israelis und Amerikaner blieben auch diesmal fern. Auch die Vorbereitung der dritten Antirassismus-Konferenz in Durban wird vom Streit zwischen Israel und den arabischen Staaten überschattet.