Wenn Nuri spricht, kommen erwachsene Sätze aus einem Kindermund, er wirkt älter, sobald er redet. Ernsthaft, ja. Ernst. Er spricht überlegt, prägnant, ohne irgendein überflüssiges Gefühl.

Was bist du, Nuri? Ein Kind? Ein Erwachsener?

Nuri, 14, antwortet: "Vielleicht ein junger Erwachsener? Zu Hause bin ich das Kind meiner Eltern, aber ich arbeite ja, ich verdiene Geld, also bin ich wohl kein Kind mehr."

Nuri arbeitet, seit er zehn ist, zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Er wirkt, als habe er keine Zeit, sich selbst zu bedauern, oder als wäre ihm die Idee gar nicht gekommen, als habe er seine Kindheit einfach übersprungen.

Morgens um halb acht steht Nuri auf, um acht beginnt die Arbeit in der kleinen Fabrik irgendwo in Gaziantep, im Süden der Türkei, in der Nähe der Grenze zu Syrien. Einer Stadt mit Tausenden syrischen Arbeitern ohne Papiere und mit syrischen Fabrikbesitzern, die Verbindungen haben zu den entscheidenden korrupten Beamten.

Auch der Sohn des Fabrikbesitzers hilft mit, er ist fünf

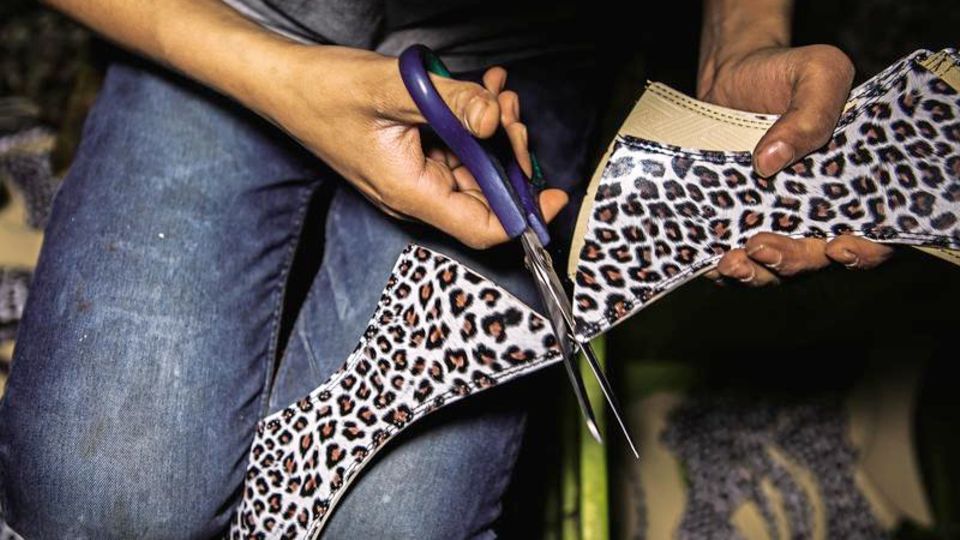

Nuri setzt sich auf seinen Plastikstuhl neben den Werkbänken mit den Nähmaschinen, es riecht nach Klebstoff, ein Radio läuft mit türkischem Pop, Nuri fängt an, schweigend, schnell. Immer die gleiche Bewegung, er muss mit einer Schere eine nicht enden wollende Reihe von Kunststoffmustern auseinanderschneiden, in Einzelteile, die seine Kollegen an den Maschinen danach auf Schuhsohlen nähen. So entstehen billige Damensandalen.

Mit einer Hand zieht er den Kunststoff über seinen Schoß, mit der anderen schneidet er, die Bewegung genauso vertraut wie morgens Socken anzuziehen, er kann sie blind, er schneidet exakt, fehlerfrei.

Syrische Erwachsene arbeiten da und syrische Kinder, auch der Sohn des Fabrikbesitzers hilft mit, er ist fünf. Nuri ist mit 14 schon einer der älteren. Die Kinder arbeiten so viel und verdienen so viel, oder: so wenig wie die Erwachsenen. Sie gehören zu einer Heerschar - zu 380.000 syrischen Kindern in der Türkei, die nicht zur Schule gehen.

Kinder, die keine mehr sind.

Er würde seinen Sohn gern in die Schule schicken, sagt der Besitzer, aber sie brauchen das Geld. "Wir Syrer sollten unser Geld selbst verdienen", sagt er, "wir sollten niemandem auf der Tasche liegen, es gibt schon zu viele kriminelle Jugendliche, lieber arbeiten sie, als dass sie den ganzen Tag auf der Straße sind." In der Türkei leben jetzt 2,9 Millionen Syrer, sie sitzen fest. Wenige wohnen in Flüchtlingslagern, die meisten vermischen sich mit den Türken in den schlechten Vierteln der Großstädte. Weil sich zum Beispiel in Gaziantep, früher eher Durchgangsstation für Syrer, immer mehr von ihnen sammeln, steigen die Mieten.

Nuri wäre jetzt vielleicht in Deutschland, wenn seine Familie vor zwei Jahren das Geld zur Flucht bis nach Europa gehabt hätte. Nuri, das gehört zu dieser Geschichte, wurde ausgesperrt. Recep Tayyip Erdogan hielt die Flüchtlinge an der Ägäis auf, die Balkanländer machten dicht. Angela Merkel wollte nicht wegen Menschen wie Nuri Wahlen verlieren.

Wenn man Nuri etwas fragt, unterbricht er die Arbeit augenblicklich, und wenn er geantwortet hat, fängt er sofort wieder an.

Nuri verdient etwa 40 Cent pro Stunde

Es ist jetzt Vormittag, ein Donnerstag, Nuri muss noch 34 Stunden arbeiten, bis ihm Samstagabend sein Lohn ausgezahlt wird. 120 Lira verdient er in der Woche, das sind kaum mehr als eineinhalb Lira die Stunde, und das sind ungefähr 40 Cent. Dieses Geld, erzählt Nuri, übergibt er direkt seinen Eltern, die lassen ihm zehn Lira, ein Taschengeld.

Warum arbeitest du, Nuri?

"Nun", sagt Nuri, "wir sind neun Geschwister, mein Vater verdient so viel wie ich, das reicht nicht, deshalb müssen mein Bruder und ich auch arbeiten. So ist das."

Dann schneidet er weiter, es erinnert an eine Maschine, er antwortet dem Gast aus Deutschland, er will nicht unhöflich sein, aber er will auch keine Zeit verlieren.

Nuri funktioniert, er hat sich eingefunden in seine Situation. Klar, sagt er, da sei diese andere Welt hinter dem Meer. Sein Vater habe einen Tablet-Computer, zu Hause gibt es Internet, wenn auch langsames, und neulich hat sich auf dem Tablet ein Fenster geöffnet, ein Skype-Fenster, und Nuri sah ein Wohnzimmer irgendwo in Amerika.

Die Verwandten, die es in die USA geschafft hatten, zeigten Nuri und seiner Familie ihre Wohnung, das Sofa, das Badezimmer. "Alles da war so groß", sagt Nuri, "so ein großes Haus habe ich nie zuvor gesehen."

Würdest du gern nach Amerika gehen, Nuri, oder nach Europa?

"Klar", sagt Nuri, "aber es gibt ja so viele Länder, und ich kenne sie ja alle nicht." Dann schneidet er weiter seine Kunststoffmuster. Momente vergehen, irgendwann sagt er: "Ich will wieder nach Syrien, ich will, dass es ist wie früher."

Als der Krieg begann, flüchtete seine Familie aufs Land, zu Verwandten. Es dauerte nicht lange, bis sie merkten, dass sie nicht mehr in die Stadt zurückkonnten. Ihr Leben dort, die Schuhwerkstatt des Vaters, die Schule von Nuri, die Freunde in der Straße, alles lag hinter ihnen. Sie gingen in die Türkei, nach Gaziantep.

Kinderarbeit ist auch in der Türkei verboten

Wenn Sie helfen wollen: Mit Ihrer Spende unterstützt der stern unter anderem die Arbeit von Caritas Türkiye, die sich um Flüchtlingskinder im Land kümmern. Hier können Sie spenden:

Stiftung stern, Stichwort: syrische Kinder, IBAN DE20 2007 0000 0469 9500 00

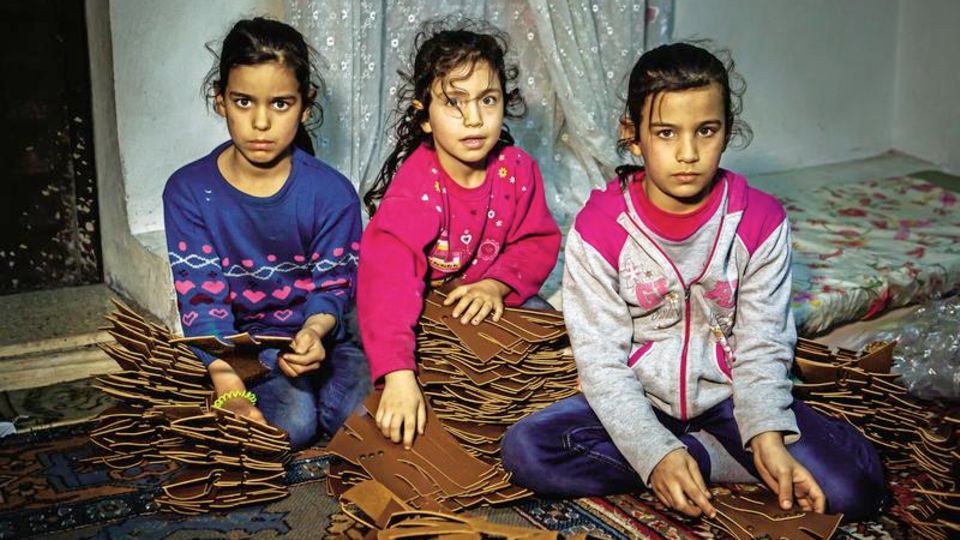

Hier, in der Nähe der alten Festung, mitten im Zentrum, ist eine Parallelwelt entstanden. Ganze Fabriken produzieren schwarz für Absatzmärkte wie den Irak oder Turkmenistan, die Gassen sind voll mit kleinen Kellerwerkstätten, meist geht es um billige Schuhe, manchmal auch Textilien. Dazu kommen syrische Großfamilien, die zu Hause im Wohnzimmer sitzen und Ähnliches machen wie Nuri, irgend einen kleinen Arbeitsschritt in der Produktion. Die Fabriken lassen das Material vorbeibringen, und die Syrer sitzen zu zehnt auf dem Boden, Eltern, Großeltern und Kinder, und arbeiten vor sich hin.

Kinderarbeit ist auch in der Türkei verboten, aber es fällt schwer zu glauben, dass der türkische Staat von der Schattenwirtschaft nichts weiß. Es gibt auch syrische Fabrikbesitzer, die offen von ihrem guten Verhältnis zu den Leuten vom Amt schwärmen, zu denen, die regelmäßig vorbeikommen, zur Kontrolle, wie sie sagen.

Die Besitzer sind keine Unmenschen, viele bedauern die Kinder sogar, sie haben sich einfach daran gewöhnt, dass zwischen den erwachsenen Arbeitern auch Kinderarbeiter stehen. Alle haben sich daran gewöhnt, die Eltern, die Kollegen und die Kontrolleure, die ihren Deal machen mit dem Fabrikbesitzer. Sie sehen die Kinder, sehen vielleicht Nuri und sind schnell wieder verschwunden.

Man kann Nuri Fragen stellen, wie man sie einem Kind stellt, in der Hoffnung, dass er wie ein Kind antwortet: Was würdest du gern werden, Nuri, was wäre dein liebster Beruf?

"Elektriker", sagt er.

Warum ausgerechnet das, Nuri?

"Weil es ein Beruf ist, den man schlecht von Maschinen machen lassen kann", antwortet Nuri. "Es wird noch sehr lange Menschen geben, die als Elektriker arbeiten."

Nuri, halb Kind, halb Erwachsener, ein Flüchtling, eine billige Arbeitskraft, er hat den Wandel in der Arbeitswelt in seine Zukunftspläne eingepreist.

"Ich muss so langsam ans Heiraten denken", sagt der Vierzehnjährige

Nuri weiß, was Dinge kosten. Das T-Shirt, das er gerade trägt, um die 15 Lira, die Jeans 20 Lira und die Schuhe etwa 30. Er sagt, dass er sich ein besseres Leben nur leisten kann, wenn er einen Beruf lernt, mit dem er mehr verdient als mit dem Schneiden von Kunststoffmustern für Damensandalen. "Ein besseres Leben", sagt Nuri, "das wären vielleicht 2500 Lira im Monat, für die elfköpfige Familie also etwa tausend mehr als jetzt."

Nuri verfolgt die Nachrichten nicht, er mag sie nicht. Was in seiner Heimatstadt Aleppo passiert, weiß er nicht genau. Er kann es in den Gesichtern seiner Eltern lesen, wenn sie mal wieder schlechte Nachrichten gehört haben aus Syrien. Nuri geht den Nachrichten deshalb aus dem Weg.

Als er das amerikanische Wohnzimmer auf dem Tablet sah, war da in ihm kein Verlangen, kein Wunsch: schnell dahin. Nuri sah das große Haus in Amerika und das weiche Sofa dort, so eins hätte er schon gern, aber im Hier und Jetzt, nicht auf einem fremden Kontinent.

Vielleicht hat Nuri das Träumen verlernt, er denkt lieber an den nächsten Schritt. Er deutet auf die Nähmaschinen. Bald, sagt er, wolle er an der Maschine arbeiten. Nicht, weil er dort mehr verdienen würde, nein, er will lernen. Die Maschine, meint Nuri, könnte ihn einen Schritt näher bringen zu einem richtigen Beruf.

"Ich muss so langsam ans Heiraten denken", sagt Nuri.

In Syrien könnte er sich das leisten, glaubt er, da hatte seine Familie ein Haus, da mussten sie keine Miete zahlen. Da konnte er zur Schule gehen, drei Jahre lang, vor dem Krieg. Er mochte Mathe, sagt er. Er mag Zahlen. Aber dann, 2013, als sie in Gaziantep ankamen, war Nuris Schulzeit vorbei. Der Miete wegen, die seine Familie hier zu zahlen hat. "So ist das", sagt Nuri, "so ist es eben."

Er rechne nicht mit Hilfe, sagt Nuri. Er könne sich selbst helfen

Nuri hat noch nie von dem Abkommen gehört, das die Europäer mit der türkischen Regierung schlossen. Er weiß nichts von den sechs Milliarden Euro, mit denen die Europäer den Syrern hier helfen wollen.

Wenn seine Familie als bedürftig anerkannt würde, dann bekäme sie pro Kopf 100 Lira im Monat, sie sind neun Geschwister, dazu Mutter und Vater, das wären 1100 Lira. Sie könnten dann mit einer EC-Karte das Geld direkt abheben. Allerdings bekommen meist nur Familien die Unterstützung, in denen es zum Beispiel keinen Vater mehr gibt oder die ihre Großeltern versorgen müssen.

Er rechne nicht mit Hilfe, sagt Nuri. Er könne sich selbst helfen. Es klingt stolz.

Man merkt ihm an diesem Tag nicht an, ob er müde ist, am Nachmittag, am Abend, er schneidet seine Muster. Woran denkst du so die ganze Zeit, Nuri?

"Meistens an gar nichts", sagt er. "Na ja, manchmal an letzten Sonntag. Ich war im Park, wir haben Verstecken gespielt."

Einen kleinen Traum hat er. Gaziantep sei eine große Stadt, und er kenne sie ja kaum. Er würde sie gern erkunden, und zwar mit einem Fahrrad. "Ein paar Hundert Lira für ein gutes“" sagt Nuri, "für ein älteres Modell weniger." Nuri sagt, dass er auch dafür arbeitet, so hat er es mit seinen Eltern besprochen. Zehn Lira Taschengeld, mehr nicht, dafür legen sie etwas weg für sein Fahrrad.

Und kaufst du dir etwas von deinem Taschengeld, Nuri?

"Ja, sonntags, im Park, eine Limonade."

"Beim Schießen komme ich runter"

Am Abend, nach acht, wenn er zu Hause ist bei seiner Familie und wenn er gegessen hat, bleibt Nuri noch ein bisschen Zeit für sich. Wenn er darf, nimmt er sich das Tablet seines Vaters. Es gibt so ein Onlinespiel, das er liebt. Wenn sich die Stunden in der Fabrik ziehen, wünscht sich Nuri, es wäre schon Abend und er könnte schon spielen.

Er ist ein Soldat in dem Spiel, und er schießt auf Russen, Amerikaner, Deutsche. Er spiele gegen andere Kinder, auf der ganzen Welt, sagt Nuri. Sogar gegen einige in Japan, meint er. Die Kinder in Japan spielen noch ein bisschen vor der Schule, dort ist es ja schon wieder früh am Morgen, wenn Nuri abends in Gaziantep gegen sie antritt. Er spielt, damit er die Arbeit vergisst, die immer gleiche Bewegung, das Trennen der Kunststoffmuster, es verschwindet dann langsam aus seinem Kopf.

"Beim Schießen komme ich runter", sagt er.

Wenn Sie helfen wollen: Mit Ihrer Spende unterstützt der stern unter anderem die Arbeit von Caritas Türkiye, die sich um Flüchtlingskinder im Land kümmern. Hier können Sie spenden:

Stiftung stern, Stichwort: syrische Kinder, IBAN DE20 2007 0000 0469 9500 00

Nuri hat kaum Zeit für Dinge, die Jungen in seinem Alter so machen, an einem See ins Wasser springen, einen Ball ins Tor kicken, Filme und Serien anschauen, sich durch die Stadt treiben lassen ohne Ziel. Nuri hat keine Zeit dafür, mal die Zeit zu vergessen.

Meistens wird er zwischen elf und zwölf so müde, dass er das Tablet ausmacht und sich zu seinen kleinen Geschwistern legt und einschläft. Die gehen schon früher ins Bett, sie sind Kinder.