Klimaneutral im Jahr 2050: Das ist der grüne Traum der Europäischen Union. Mehr als ein Vierteljahrhundert bleibt noch bis dahin. Allerdings ist Zeit relativ und verfliegt rasch, wenn viel zu tun ist. Das dürfte auch für die Staatengemeinschaft gelten. Sie möchte weg von Kohle, Öl und Gas. Die fossilen sollen durch erneuerbare Energiequellen ersetzt werden und die CO2-Emissionen massiv sinken. Nur funktioniert das nicht überall gleich gut. Bei einigen EU-Mitgliedern läuft es nach Plan, zwei haben die Anforderungen bereits übererfüllt. Viele andere kriechen ihren Klimazielen jedoch im Schneckentempo hinterher.

Das hielt die EU-Kommission aber nicht davon ab, jüngst mit einem neuen Zwischenziel aufzutrumpfen: Im Jahr 2040 soll die Staatengemeinschaft 90 Prozent weniger Kohlenstoff freisetzen, verglichen mit dem Emissionsausstoß von 1990. Die neue Empfehlung ist ambitioniert. Denn schon jetzt ist klar, dass die EU ihr Zwischenziel für das Jahr 2030 verfehlen wird. Um mindestens 55 Prozent sollten die CO2-Emissionen bis dahin eigentlich sinken. Realistisch sind nach derzeitigem Stand 51 Prozent.

"Auch wenn die EU im internationalen Vergleich sehr erfolgreich dabei ist, den CO2-Ausstoß zu senken, lässt sich diese Ambitionslücke nicht einfach so schließen", sagt Felix Schenuit, der am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) unter anderem zur europäischen Klimapolitik forscht.

Die EU hat ihre Ziele im Blick – aber nicht den Weg dorthin

Das liegt nicht nur, aber auch an Brüssel: Das von der Kommission genannte Zwischenziel für 2040 ist derzeit noch eine Empfehlung. Erst nach der Europawahl, die im Juni ansteht, könnte es gesetzlich verankert werden. Ob es bei dem aktuellen Vorschlag bleibt, ist mindestens so unklar wie die Antwort darauf, wie sich Parlament und Kommission künftig zusammensetzen werden. Nach den Wahlen könnte es durchaus passieren, dass die neue Kommission in Brüssel die Klimapläne verändert. Danach muss das Parlament und Mitgliedstaaten im Gesetzgebungsverfahren über die Vorschläge abstimmen. Bis die Ziele rechtlich verankert sind, wird es wohl noch bis nächstes Jahr dauern, erklärt der Politikwissenschaftler.

Am Ende komme es aber nicht nur auf die Prozentzahl an, "sondern auch auf die Instrumente, damit die Emissionen wirklich reduziert werden". Noch scheut sich Brüssel davor, verbindliche Vorgaben auf dem Weg zur Klimaneutralität festzulegen. Ohne wird es aber nicht gehen, zumal bisherige Werkzeuge wie der Emissionshandel nicht einmal ausreichen, damit die Staaten die Vorgaben für 2030 erfüllen. Für 2040 müssten die Instrumente zusätzlich ausgebaut werden.

"In diesen technischen Verhandlungen wird auch darum gestritten, welcher Sektor wie viel beitragen muss", sagt Klimapolitik-Experte Schenuit. Die EU-Kommission sieht dabei künftig vor allem auch die Industrie und die Landwirtschaft in der Pflicht. Vor allem Letzterer wurde nach Ansicht mehrere EU-Parlamentarier beim Thema Klimaschutz bisher geschont. Das soll sich künftig ändern, hieß es zuletzt aus Brüssel. Wie genau, wird aber noch verhandelt.

Osteuropa senkt Emissionen schneller als westliche Nachbarn

Für die einzelnen EU-Mitgliedstaaten gibt es dagegen festgelegte Emissionsziele. Um bis 2045 klimaneutral zu sein, müsste Deutschland demnach seine Treibhausgase bis 2030 um 65 Prozent und bis 2040 um 88 Prozent senkten. Dafür plant die Bundesregierung den Kohleausstieg auf 2030 und damit um acht Jahre vorzuziehen. Ob das glückt, ist allerdings noch unklar. Nebenbei brachte die Ampel-Koalition in Berlin ein Klimaschutzprogramm auf den Weg und fördert die Stahlindustrie, eine der klimaschädlichsten Sektoren, auf dem Weg ins Grüne (mehr dazu lesen Sie hier).

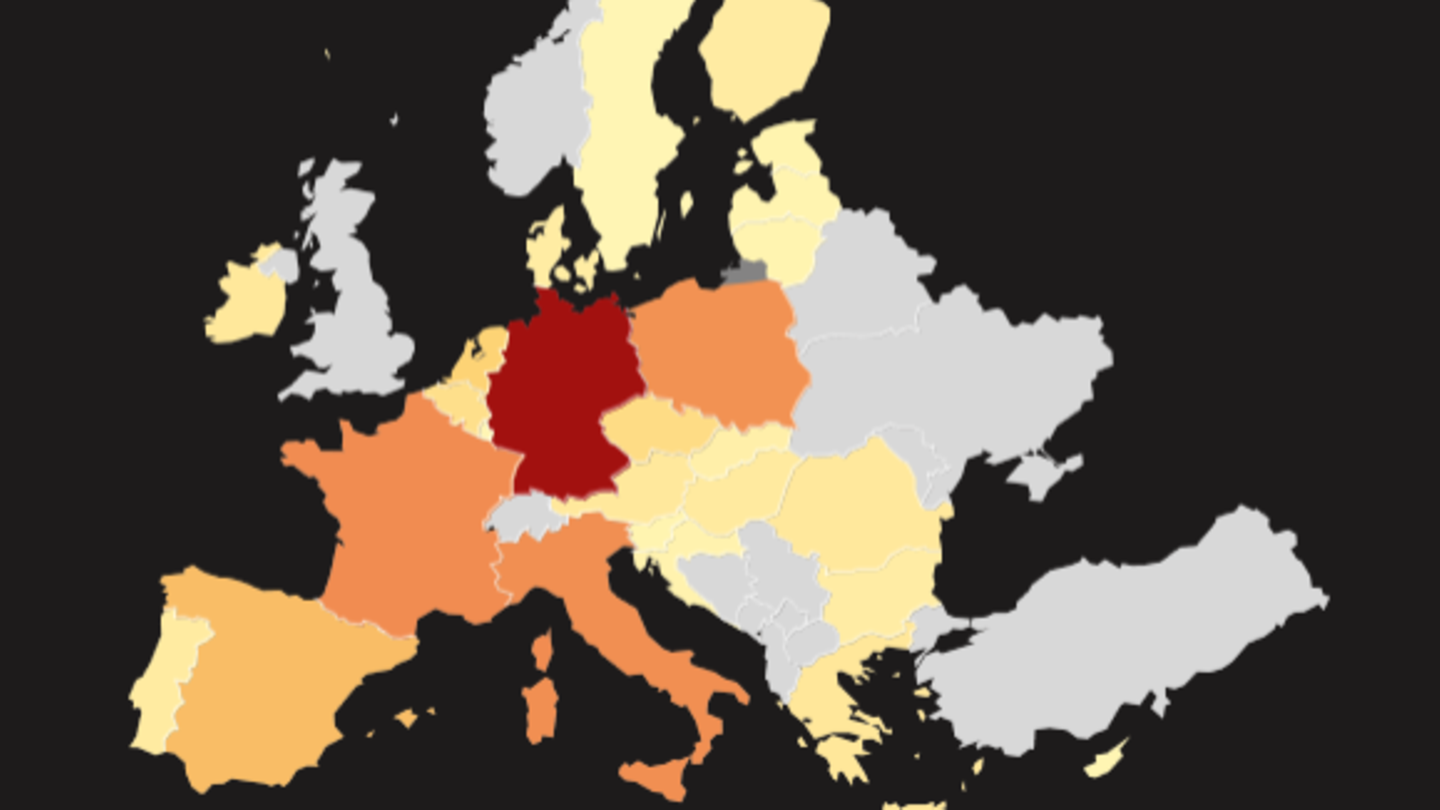

Unter den EU-Ländern mit dem höchsten CO2-Ausstoß ist Deutschland Spitzenreiter. Mehr als 764 Millionen Tonnen pustete die Bundesrepublik im Jahr 2021 in die Atmosphäre, zeigt eine Auswertung des stern von Daten der Europäischen Umweltagentur. Danach zählen Frankreich, Italien und Polen, jeweils mit einem Kohlenstoffäquivalent von über 300 Millionen Tonnen, zu den größten Klimasündern der EU. Zusammen verursachen die vier Staaten mehr als 50 Prozent der europäischen Emissionen. Haupttreiber ist der Energiesektor, heißt es bei der EU-Kommission.

Europas größte Klimasünder zwar auf dem Weg zur Besserung. Deutschland, beispielsweise, hat seine Emissionen im Jahr 2021 im Vergleich zu 1990 um 41 Prozent reduziert. Europäischer Spitzenreiter ist Schweden, das sein Ziel von 63 Prozent um 13 Prozent übertroffen hat. Auch Tschechien liegt mit Einsparungen von 44 Prozent über dem eigentlich gesetzten Ziel für 2030. Und im gesamteuropäischen Vergleich zeigen die Daten, dass die östlichen Länder – abgesehen von Polen – den westlichen EU-Mitglieder ein paar Schritte voraus sind.

Trotzdem bleibt die Klimaneutralität eine stockende Hau-Ruck-Aktion: "Insgesamt deuten die Ziele der Mitgliedstaaten derzeit nicht darauf hin, dass sich etwas beschleunigt", betont Schenuit.

Vier Länder haben den Daten zufolge ihre Emissionen sogar erhöht: Zypern sollte seinen CO2-Ausstoß bis 2030 eigentlich um 30 Prozent senken, hat ihn aber bisher um Vergleich zu 1990 mehr als verdoppelt. Ihm folgt Irland, wo die Emissionen 2021 zwölf Prozent über denen von 1990 lagen. Den irischen Umweltbehörden zufolge treibt vor allem der Energiesektor die Menge der Treibhausgase nach oben. 90 Prozent des Bedarfs deckt das Land mit dem Import fossiler Träger. Projekte mit grüner Technologie gibt es zwar, Unternehmen schließen aber nur selten staatliche Verträge ab, sodass die Erneuerbaren in Irland nur selten subventioniert werden und die Preise hoch bleiben.

Am meisten überraschen die Daten aus Finnland: Dort liegen die Emissionen sechs Prozent über dem Wert von 1990. Das ist zwar deutlich niedriger als auf Zypern und in Irland, für ein Land, dass vor allen anderen EU-Staaten, nämlich bis 2035, klimaneutral sein möchte, aber doch erstaunlich. Beim Thema Energie setzen die Finnen auf Atomkraft und seit der Ölkrise der 1970er Jahre auch auf Torf als Brennstoff, der aber mindestens so klimaschädlich ist wie Kohle. Problematisch ist der Rohstoff auch deshalb, weil er aus Mooren gewonnen wird, die eigentlich als natürliche CO2-Speicher dienen. Seit den 1950er Jahren hat Finnland mehr als die Hälfte der Moorflächen zudem für landwirtschaftliche Zewcke entwässert. Forscher des Natural Resource Institutes plädieren dafür, die Gebiete zu renaturieren und auch die Subventionen für die Holzverarbeitung einzustellen. Denn seit Finnland kein Holz mehr aus Russland importiert, rodet das Land seine eigenen Wälder vermehrt selbst.

Wie will die Kommission die Ziele trotzdem erreichen?

Dass die EU ihre Klimaziel 2030 verfehlen wird, ist derzeit so gut wie sicher. Für einige Mitgliedstaaten könnte es deshalb teuer werden, sagt Schenuit. Wer die Vorgaben nicht einhalten kann, muss seine Verfehlungen schon jetzt mit Emissionszertifikaten ausgleichen. Der Handel wird bisher zwischen zwei Staaten abgewickelt. Nur wie soll das System funktionieren, wenn mehr Staaten als erwartet ihre Ziele nicht einhalten können?

In Brüssel werde bereits darüber diskutiert, ob der Emissionshandel dann für Drittstaaten geöffnet werden solle, berichtet die österreichische Zeitung "Standard". Dann könnte Deutschland beispielsweise nicht nur Emissionszertifikate aus Schweden, sondern auch aus den USA oder Indien kaufen. Alternativ seien auch Verfahren wegen Vertragsverletzungen gegen die EU-Staaten möglich, berichtet die Zeitung weiter.

Schenuit hält es allerdings für wahrscheinlich, dass einige Mitgliedstaaten nach den EU-Wahlen auf weichere Regeln und Vorgaben pochen werden.

Nebenbei liebäugelt die EU-Kommission mit einer Technologie, um CO2 dauerhaft zu speichern. Kohlenstoff, der in Industrieanlagen oder bei der Verbrennung fossiler Energiegträger entsteht, soll unterirdisch gelagert werden. Kritiker monieren allerdings, dass die Technologie allerdings eine Hintertür für fossile Energien offen ließe und den Ausbau der erneuerbaren bremse. Auch in Deutschland ist das sogenannte Carbon Capture and Storage (CSS) umstritten.

"Verschiedene wissenschaftliche Szenarien zeigen, dass wir ohne diese Technologie nicht dauerhaft auskommen werden", bekräftigt Schenuit.

Umfangreich eingesetzt werden könne CSS seiner Einschätzung nach aber frühestens 2040 – also genau dann, wenn die EU-Staaten den Großteil ihrer Emissionen schon eingespart haben sollen.

Quellen: Europäische Umweltagentur, Umweltministerium Finnland, Europäische Kommission, Europaparlament, Umweltbundesamt, Internationale Energie Agentur (IEA), Heinrich Böll Stiftung, Natural Resources Institute Finland, "Irish Times", "Der Standard", Environmental Protection Agency, Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, DPA