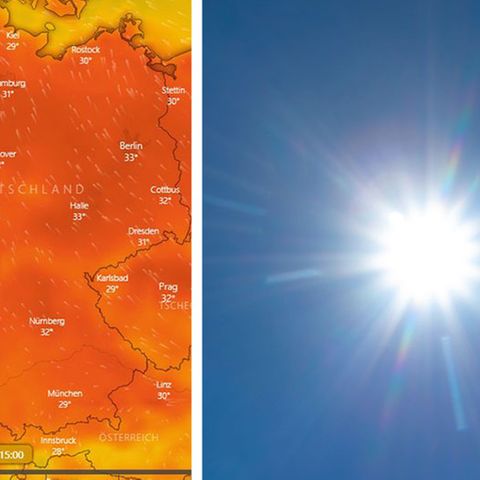

Deutschland steht vor einer neuen Hitzewelle. So viel ist klar und an sich nicht ungewöhnlich; Hitzewellen hat es im Sommer immer wieder gegeben. Wie schlimm es diesmal letztlich wird, muss sich nach Aussagen von Meteorologen noch zeigen, doch dass laut einigen (nicht allen) Wettermodellen bis zu 45 Grad in Nordrhein-Westfalen erreicht werden könnten, alarmiert die Fachleute.

"Nach den Rekorden vom Juli 2019 mit mehr als 41 Grad Celsius im Westen Deutschlands hielt ich es durchaus für möglich, dass wir in 30, 40 Jahren auch 45 Grad erleben könnten. Und jetzt das", twitterte ARD-Wettermann Karsten Schwanke am vergangenen Sonntag. Sein ZDF-Kollege Özden Terli stellte dazu fest: "Sind wir genug auf solches Extremwetter vorbereitet? Nein, das sind wir nicht."

Hitzewelle: Etliche Kommunen völlig unvorbereitet

Dass extreme Hitze, die sich aufgrund des Klimawandels immer häufiger bei uns einstellt, überhaupt ein Problem und eine Aufgabe für sie sein könnte, ist in den Behörden der meisten Städte, Kommunen und Landkreise offenbar gar nicht angekommen. Dabei existiert bereits seit 2017 eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte "Handlungsempfehlung für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit".

Das Papier des Umweltbundesamtes ist eine Art Handreichung, wie Kommunen sich gegen extreme Hitze wappnen und wie sie gefährdete Bevölkerungsgruppen – vor allem ältere Menschen – schützen können. Denn große Hitze kann durchaus lebensgefährlich sein. In den besonders warmen Sommern der Jahre 2018 bis 2020 erlagen laut einer Studie von Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI), des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD) und des Umweltbundesamtes insgesamt fast 20.000 Menschen in Deutschland den Folgen der Belastung durch zu große Hitze.

Nur wenige Behörden haben Hitze-Verantwortliche

Dennoch ist den vergangenen fünf Jahren wenig in Sachen Hitzeschutz geschehen. Laut Recherchen von "Zeit online" vom vergangenen Monat fühlen sich trotz der Vereinbarung von 2017 die wenigsten Verwaltungen zuständig. 80 Prozent von 299 Landkreisen, die auf eine Umfrage in allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten antworteten, gaben demnach an, über keinerlei Hitzeschutzkonzept oder Hitzeaktionsplan zu verfügen.

Nur 64 der antwortenden Kreise und Städte gaben den Recherchen zufolge an, überhaupt eine verantwortliche Person für Hitzelagen zu haben. Gar noch weniger, nur 29, wissen, wie viele Menschen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch Hitzeereignisse gefährdet sein könnten. Und nur ein knappes Drittel der antwortenden Verwaltungen gab an, dem Thema Hitzeprävention eine große Bedeutung beizumessen – das galt für mehr Städte als ländliche Regionen.

Städte heizen sich besonders stark auf

Auch ohne neue Rekordtemperaturen lastet vor allem auf den Städten großer Druck, sich auf häufigere und intensivere Hitze intensiv vorzubereiten. Wissenschaftler sprechen schon jetzt von "Hitzeinseln" in der Landschaft. Eine internationale Studie hat anhand von 730 Städten weltweit belegt, dass die Durchschnittstemperatur in den Ballungsräumen in den vergangenen Jahren um 1,5 Grad höher lag als im Umland; große Metropolen können sich demnach sogar um bis zu zehn Grad mehr aufheizen als ländliche Gebiete.

Deutsche Städte machen da keine Ausnahme; auch sie sind von Hitzewellen häufiger betroffen als das Land. In München beispielsweise habe sich die Anzahl heißer Tage und Nächte in den vergangenen Jahren etwa verdreifacht, heißt es. Beton-, Glas- und Metalloberflächen speichern die Wärme lange und versiegeln Oberflächen, so dass weniger Wasser verdunsten und die Stadt abkühlen kann. Gebäude und Straßen nehmen die Sonnenstrahlen auf, geben die Wärme wieder ab und heizen ihre Umgebung so zusätzlich auf. In tropisch-warmen Nächten schlafen viele schlecht und regenerieren nicht gut. Herz-Kreislauferkrankungen oder Nierenversagen können die Folge sein.

Hitzevorbeugung muss zur Kultur einer Verwaltung werden

Um der Hitze und ihren Folgen wirksam zu begegnen, müsse es den Stadtverwaltungen gelingen, das Thema aus der "Umweltnische" zu holen und zur Querschnittsaufgabe zu machen, sagt der Brandenburger Politologe Wolfgang Haupt vom Projekt ExTrass des Bundesforschungsministeriums, das sich seit Jahren damit beschäftigt, wie sich Städte gegen Wetterextreme rüsten. Klimaanpassung müsse zur Kultur einer Verwaltung werden, betonte Haupt gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). Soll heißen: Werde ein Parkplatz gebaut, müsse schon im Bauamt daran gedacht werden, was das für den Klimaschutz, für Hitze und Überflutungsgefahr bedeute – nicht erst im Umweltamt.

Um das durchzusetzen, brauche es "richtig gute Leute", die in der jeweiligen Verwaltung vernetzt und anerkannt seien. Lange Zeit seien aber zumeist junge Leute, schlecht bezahlt und ohne Standing, eingestellt worden. Dazu befristet und womöglich noch aus einer anderen Stadt. Diese Leute hätten wenig Wirkung erzielen können. Die neue Regierung fördere daher gezielt Ausbildungen zum Klimaanpassungsmanager und lasse diese auf solche verwaltungsinterne Schwierigkeiten vorbereiten.

Stadtgestaltung auch im Konflikt mit Klimaschutz

Was zu tun ist, ist im Prinzip bekannt. Dachbegrünungen, die Gestaltung sogenannter Schwämmstädte, die Regenwasser lokal aufnehmen und speichern, statt es zu kanalisieren und abzuleiten, intelligente und helle Gebäudefassaden sind die bekanntesten Maßnahmen. Immer wieder komme es bei der Realisierung zu Interessenskonflikten – auch mit dem Klimaschutz selbst, wie der Dortmunder Stadtplanungsforscher Stefan Greiving gegenüber der FAS betont. Ein Beispiel: Wenn freie Fläche in der Innenstadt bebaut würden, könnten mehr Menschen in der Stadt leben und müssten nicht mehr mit dem Auto pendeln. Andererseits nehmen durch die Bebauung die Hitze und Versiegelung zu. Die Städte müssten daher ständig abwägen und priorisieren. Ein neues Klimaanpassungsgesetz, das das Umweltministerium bis Mitte der Legislaturperiode vorlegen will, will daher messbare Zielvorgaben machen.

Dass es höchste Zeit ist, die Städte an den Klimawandel anzupassen, um sie lebenswert zu halten, daran besteht kein Zweifel. "Nichts zeigt den Klimawandel so deutlich, wie die Entwicklung der Höchsttemperaturen in Deutschland", betont Wettermann Schwanke via Twitter. "1983: erstmals mehr als 40 Grad Celsius (40,2 Grad in Bayern), 2003 wieder 40,2, 2015 neuer Rekord: 40,3, 2019 neuer Rekord: 41,8, 2022: erstmals zeigt ein Modell 45 Grad Celsius." Angesichts dieser Entwicklung und anderer Extremwetterereignissen wie der Ahrtal-Flut im vergangenen Jahr glaubt das Zentrum KlimaAnpassung ein Umdenken in den Kommunen bemerkt zu haben. Anpassungsmaßnahmen seien bisher nicht adäquat umgesetzt worden, kritisiert ZDF-Meteorologe Terli. Die Innenstädte müssten grüner werden. Doch: "Anpassungsmaßnahmen sind endlich und reichen allein nicht aus." Die sich aktuell aufbauende Hitzewelle zeige: "Die Natur gibt die Regeln vor. (...) Wir können nur reagieren."

Quellen: Bundesumweltministerium; Twitter-Account Karsten Schwanke; ZDF; "Zeit online", Studie "Hitzebedingte Mortalität in Deutschland zwischen 1992 und 2021"; Helmholtz-Klima-Initiative; Projekt ExTrass des BMBF; "Nature Climate Change"; FAZ.net; ARD alpha; Zentrum KlimaAnpassung