stern: Herr Waibel, Sie kritisieren, dass sich die Suche nach den Ursachen für die rechte Mobilisierung in Chemnitz auf die Zeit nach 1990 beschränkt. Warum?

Waibel: Neonazismus in Ostdeutschland gibt es nicht erst seit der Wiedervereinigung. Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus gab es in der DDR ab den 60er-Jahren. Damals wurden jüdische Friedhöfe geschändet und Hakenkreuze auf Wände geschmiert. Ab Mitte der 70er-Jahre gab es dann auch gewalttätige Angriffe auf afrikanische Gastarbeiter. Der erste Pogrom auf deutschem Boden nach dem 2. Weltkrieg fand nicht in Rostock-Lichtenhagen statt, sondern 1975 in Erfurt.

Da haben rund 300 Neonazis algerische Gastarbeiter an mehreren Tagen hintereinander durch die Straßen gejagt. Insgesamt gab es in der DDR 220 Pogrome oder pogromartige Zwischenfälle, und mindestens zehn Menschen sind dabei getötet worden. Seit der Wende hat sich diese Entwicklung nur verstetigt. Es haben permanent rechte Übergriffe stattgefunden, viele allerdings unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Ein Hakenkreuz da, ein verprügelter Ausländer dort. Alles nicht schön, aber nicht weiter gefährlich, so die Meinung vieler.

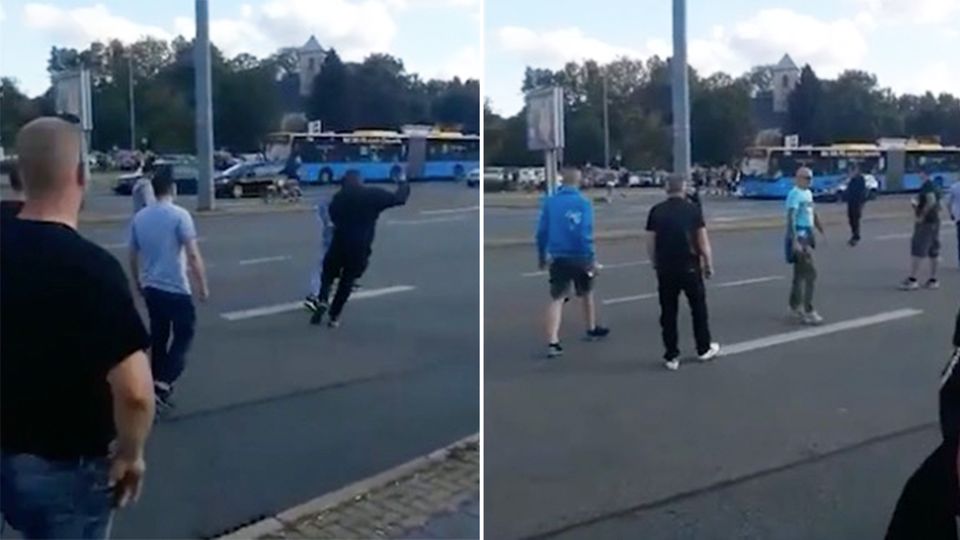

Aber in Chemnitz ist diese Eiterbeule geplatzt. Jeder vernünftige Mensch kann sehen, was da los ist. Man sieht die Nazi-Grüße, man sieht den Hass. Es ist nicht mehr nötig, Interpretationen sonstiger Art zu entwickelt.

Was waren die Ursachen für die Pogrome in der DDR?

Als die afrikanischen Gastarbeiter Mitte der 70er-Jahre in die DDR kamen, wurde ihnen schnell unterstellt, dass bei ihnen das Messer locker sitzen würde. Das Bild vom gefährlichen Ausländer wurde erschaffen, gegen den man sich bewaffnen müsse. Die Auslöser für die Pogrome waren dann fast immer gleich. Die Menschen saßen in großen Sälen zusammen, es gab Musik, es wurde getanzt. Und dann wurde im Nachhinein gesagt: Der Kubaner, der Mosambikaner, der wurde frech, der hat meine Frau angemacht, da mussten wir uns wehren. Das war Selbstjustiz. Und die ausländischen Arbeiter waren natürlich immer in der Minderheit. Deswegen konnten die Auseinandersetzungen, die klein anfingen, so eine Wucht entwickeln.

Auch, wenn es in Chemnitz zu keinem Pogrom gekommen ist: Das Motiv nach dem Tot von Daniel H. selber für Gerechtigkeit zu sorgen, gab es auch in Chemnitz.

Sich selbst in Kraft zu setzen, Dinge ohne jeden staatlichen Einfluss zu regeln, das ist eine Tradition, die aus der DDR kommt. Einwandfrei.

Hat die DDR dagegen nichts unternommen?

Das was der Staat DDR gegen die rechte Bewegung unternommen hat, hat nicht ausgereicht, um sie zu stoppen. Die Volkspolizei hat in der Regel so lange gewartet, bis alles vorbei war. Und dann können Sie sich vorstellen, wie die Befragung ablief. Die Deutschen konnten antworten, weil sie Deutsch sprachen, die ausländischen Arbeiter mussten oft warten, bis ein Dolmetscher geholt worden war. Und so waren deren Gespräche mit der Polizei schon klar vorbestimmt durch die Aussagen der Deutschen.

Dementsprechend gab dann auch keine Verfolgung der Täter?

Nur sehr selten. Das Problem war, dass bei diesen Auseinandersetzungen, egal ob bei einzelnen Gewalttaten oder Pogromen, die Ausländer zu Schuldigen gemacht wurden. Sie wurden inhaftiert und dann mit dem Flugzeug nach Kuba oder Mosambik geflogen. Ohne Prozess, das waren tausende. Auch bei Streiks war die Rückführung ein Instrument, um die ausländischen Arbeiter zu disziplinieren.

Warum ist es noch nicht im Bewusstsein der Deutschen angekommen, dass es auch in der DDR Neonazis gab?

Weil die SED darauf aus war, das antifaschistische Image aufrecht zu erhalten. Es durfte nicht geben, was es gab. Deshalb hat der Staat alles, was an Neonazismus stattgefunden hat, entpolitisiert. Das waren dann "Rowdys", keine Nazis. Und die Berichte über die Taten wurden geheim gehalten. Ich bin in meinen 28 Jahren Forschung auf tausende Seiten Akten gestoßen, aber nur auf zwei Bilder, mit denen die Taten dokumentiert wurden. Es gibt auch nur einen Film. Und auf dem ist zu sehen, wie die Volkspolizei Hooligans vertreibt, aber man sieht nicht, dass das Neonazis sind. Das ist für eine Gesellschaft, die Bilder braucht, ein Problem. Denn Bilder helfen enorm, das sehen wir jetzt in Chemnitz. Aber ohne Bilder ist es schwer, die historische Wahrheit in den Köpfen zu verankern.

Sie haben gerade Hooligans angesprochen. Bei den Protesten in Chemnitz spielte eine Hooligan-Gruppe eine entscheidende Rolle. Ist dies auch ein Erbe der DDR?

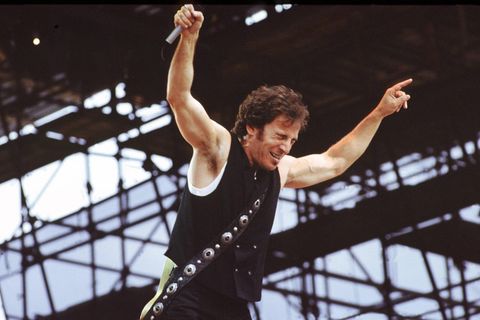

Die Rolle der Hooligans in der DDR war ähnlich wie die Rolle der Hooligans im Westen: Sie sorgten dafür, dass der Neonazismus öffentlich wahrgenommen wurde. Die DDR-Hooligans bezeichneten ihre Gruppen ganz bewusst als Plattform, als Träger der neonazistischen Ideologie. Und diese Ideologie trugen sie in die Stadien hinein. Da hatten 100 bis 200 Hooligans eine Bühne von mehreren tausend Menschen. Durch die Infiltration der Hooliganszene gewannen die Neonazis Öffentlichkeit. Das war ein wichtiger Schritt, um die Neonazi-Ideologie in der DDR durchzusetzen. Und das hat sich bis heute nicht verändert.

Welche Möglichkeiten gibt es heute, gegen diesen Rechtsextremismus vorzugehen?

Nach 1990 sind viele Fehler gemacht worden. Meine neuen Untersuchungen zeigen, dass 374 Frauen, Kinder und Männer von Rechten getötet worden sind. Und viele dieser Täter laufen noch in diesem Land frei herum. Das ist falsches Laissez-faire, da braucht es eine funktionierende Justiz und Polizei, sonst findet das kein Ende. Es braucht aber auch die Zivilgesellschaft.

Ist die denn stark genug?

Die Zivilgesellschaft, wie wir sie aus dem Westen kennen, die gibt es in Ostdeutschland nicht. Das ist eine andere soziologische Struktur. Aber ich glaube, wir haben eine Bringschuld unseren Brüdern und Schwestern gegenüber – wie es bis 1990 hieß. Es muss eine zivilgesellschaftliche Offensive stattfinden. In Westdeutschland, aber auch für den Osten. Ich glaube nicht, dass alles verloren ist. Aber es ist schwierig, verdammt schwierig.