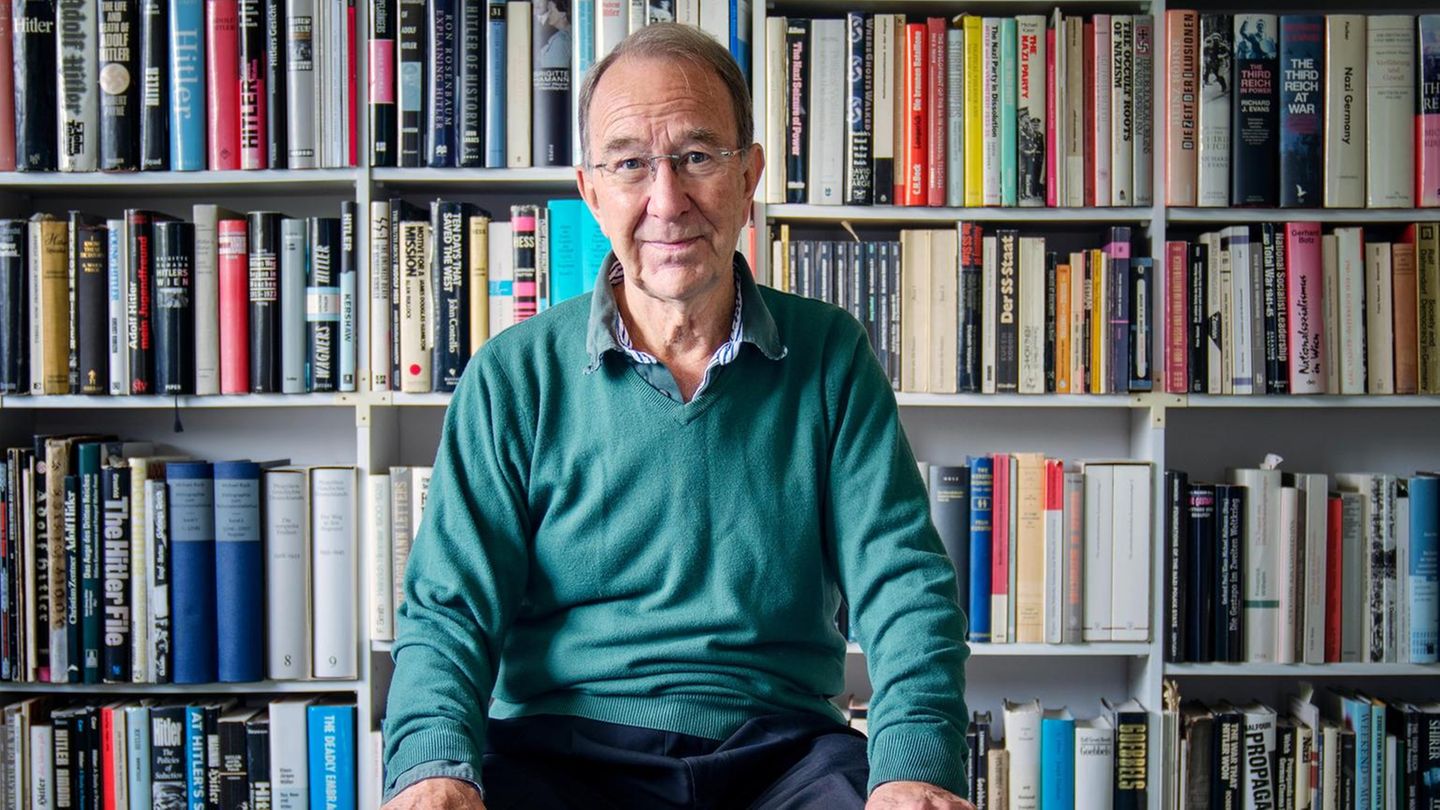

Professor Kershaw, in den Umfragen ist die AfD die stärkste politische Kraft im Osten; zugleich radikalisiert sie sich immer weiter. Können Sie verstehen, dass ihr Erfolg mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus verglichen wird?

Natürlich kann ich den Impuls verstehen. Aber besonders sinnvoll erscheinen mir solche Vergleiche nicht. Was wir jetzt in Deutschland sehen, ist eine Entwicklung, die es auch in vielen anderen europäischen Ländern gibt. Fast überall haben populistische Bewegungen Erfolg. Viele Länder schauen dann auf ihre eigene Vergangenheit. In Deutschland natürlich auch auf die Nazizeit, gerade bei einem Ereignis wie diesem Treffen von AfD-Leuten mit der Identitären Bewegung in Potsdam. Aber man weiß längst, welches Unheil die Nazis angerichtet haben. Man kann sogar sehen, dass die Extremisten eine gewisse Distanz zur Nazivergangenheit wahren, die ja katastrophale Folgen auch für Deutschland hatte. Für sie ist es ein Balanceakt: auf der einen Seite eine rechtsextreme Politik zu verfolgen, aber zugleich eine Art Sicherheitsabstand zu den Nazis zu halten, um die eigenen Wahlchancen nicht zu trüben.

Nach Krieg und Naziherrschaft hat sich die Bundesrepublik eine Verfassung gegeben, die die neue Demokratie wehrhafter machen sollte als die gescheiterte Weimarer Republik. Wäre es in diesem Sinne nicht konsequent, ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten, was ja heftig diskutiert wird?

Auch wenn rein rechtlich die Möglichkeit besteht, die AfD zu verbieten, erscheint mir das kein erfolgversprechender Weg. Ein Verbot wird wohl nicht funktionieren bei einer Partei, die eine Zustimmung von vielleicht 20 Prozent hat. Wenn man da das Land zusammenhalten will, ist es notwendig, eine Politik zu machen, die die Zustimmung zu den Populisten reduziert.