Making-of heißt unser neues Format. Wir wollen Ihnen einen persönlichen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, aus unserem journalistischen Alltag erzählen und von unseren Recherchen. Wir beginnen mit einer kleinen Serie, in der wir auf unsere Momente des Jahres 2023 zurückblicken.

Ich steige am Ende dieser Reise im slowakischen Kosice in den Flieger nach Wien, am Morgen erst bin ich mit dem Nachtzug aus Kiew in der ukrainischen Grenzstadt Uschhorod angekommen. Ich halte die Nägel meiner Daumen aneinander, bunter Glitzer ist noch darauf, den mir vor zwei Tagen im Kiewer Elektro-Club K41 ein Armenier aus Odessa aufgemalt hat.

An einem Ort ungebändigter Lebensfreude, Ekstase und Liebe: Tausende schöne junge Menschen, hemmungslos, aufgehend im Wummern der Musik, Schwule, die gerne mit mir knutschen würden und die sich totlachen, als ich ihnen antworte: "Tut mir leid, ich bin hetero." An der Bar sitzt ein schmaler Typ Ende 20, ITler, er hat sich vor zwei Monaten freiwillig zur Armee gemeldet, aber sie wollten ihn nicht, weil seine Augen zu schlecht sind. "Ist das nicht surreal", fragt er mich, auf die Tanzenden zeigend. "Dort sterben sie in den Schützengräben und hier tanzen sie." Dann steht er auf: "Ich schaue mir diese surreale Welt jetzt von innen an." Und verschwindet in der Menge.

Eine Reportage endet mit dem letzten Satz – aber im Kopf dreht sich die Geschichte weiter

Seit 2012 war ich schon so oft als Reporter in der Ukraine, aber im Flieger nach Wien und die Tage darauf in diesem November brodelt es in meinem Kopf so sehr wie seit Kriegsbeginn nicht mehr, seit ich am 24. Februar 2022 im ostukrainischen Kramatorsk vom Einschlag zweier russischer Raketen geweckt wurde. Die Reportage, in der ich versucht habe, die Stimmung im Land zu beschreiben, im Präsidentenpalast und auf der Beerdigung im Dorf, habe ich schon abgeschickt. Eine Reportage endet für mich als Journalist mit dem letzten Satz. Als Mensch aber dreht sich die Geschichte weiter in meinem Kopf. Wie füge ich die Dinge, die ich in diesen knapp zwei Wochen erlebt habe, zusammen? Können sie gleichzeitig existieren?

Wenige Tage vor der Party im Club K41 sitze ich in einem Dorf direkt an der ungarischen Grenze in der Küche von Marianna, die am Tag zuvor ihren Ehemann begraben hat. Sie ist Anfang 40 wie ich, hat Töchter, zwölf und acht Jahre alt. Der Mann ist gefallen bei Bachmut, posthum ist er zum "Helden der Ukraine" ernannt worden. Der Priester hat mir in der Dorfkirche bitter gesagt: "Die Frau braucht keinen "Helden der Ukraine", sie braucht ihren Ehemann."

Dort, in der Dorfkirche, fühlen mein Fotograf Stanislaw Krupar und ich uns so deplatziert wie selten: Eher zufällig sind wir hierher gelangt. Nun sehen wir vorne die schluchzende Frau mit ihren Kindern, rundherum die Dorfgemeinde, die uns, die zwei Fremden, die störenden Elemente, neugierig bis misstrauisch beäugen. Es sind diese quälenden Momente im Leben eines Journalisten, in denen man sich fragt: Was mache ich hier eigentlich?

In der Küche spielt eine Witwe das Telefongespräch vor, in der sie vom Tode ihres Mannes erfuhr

Marianna hat auf dem Handy den Anruf aufgenommen, in dem ihr der Offizier den Tod ihres Ehemanns mitgeteilt hat. In ihrer Küche sitzend höre ich nun leise seine monotone Stimme, darüber ihre verzweifelten Schreie, ungefiltert, Urschreie, Schmerzensschreie wie jene, die eine Frau bei der Geburt eines Kindes von sich gibt. Warum spielt Marianna mir das vor? Ich sehe sie nun vor mir, eine Woche später, jetzt weint sie nur noch. Und fragt sich: Wie soll sie weiterleben?

Die Schreie dieser Frau, sie sind schlimmer als alles, was ich bisher in diesem Krieg gesehen habe, schlimmer als die von Maden zerfressene Leiche eines russischen Soldaten in der Mai-Sonne bei Charkiw, schlimmer als der überfahrene Soldat in Richtung Cherson im Herbst 2022. Tote sind nur noch Biomasse, sie haben es hinter sich. Wer übrig bleibt, muss mit der Frage weiterleben: Warum?

"Goldene Hände" habe er gehabt, sagt mir die Witwe Marianna unter Tränen über ihren Mann. Dieselben Worte hatte ich einen Tag zuvor auf einer Beerdigung in der Stadt Mukatschewe vom Bruder eines gefallenen Soldaten gehört. "Schreib das so auf: Er hatte goldene Hände", sagt er mir mit schmerzverzerrtem Gesicht, schwarze Lederjacke, sehr kurze Haare, kantige Gesichtszüge. Sein älterer Bruder war im Frühsommer freiwillig zur Armee gegangen. "Und gleich am ersten Tag bei Bachmut hat ihn eine russische Drohne getötet."

Wie dieser Krieg seit einem Jahr geführt wird, kann man auf Telegram verfolgen: Man sieht dort aus der Vogelperspektive Baumreihen, Felder, in denen sich gepanzerte Fahrzeuge oder Soldatengruppen bewegen. Dann schlagen Artilleriegeschosse ein oder Drohnen lassen Granaten fallen und die Menschen auf dem Boden sterben. Manchmal zoomen die Beobachtungsdrohnen heran, dann kann man den Todeskampf der Menschen en detail betrachten, bis zur letzten Zuckung. Es gibt russische Telegramkanäle, die sterbende Ukrainer zeigen, und ukrainische Kanäle, die sterbende Russen zeigen, jeden Tag, nonstop. Das ist Verdun, ein Jahrhundert später, ein Abnutzungskrieg. "Abnutzungskrieg", wer hat sich diesen Euphemismus ausgedacht? Unten, auf der Flughöhe Null, bedeutet das Blut, Todeskampf, abgetrennte Gliedmaßen, zerstörte Existenzen, Leichensäcke, maschinelle Anrufe bei den Witwen, ungebändigter Schmerz. Wofür?

Soldaten wollen zurück an die Front, weil sie im Alltag nicht klarkommen

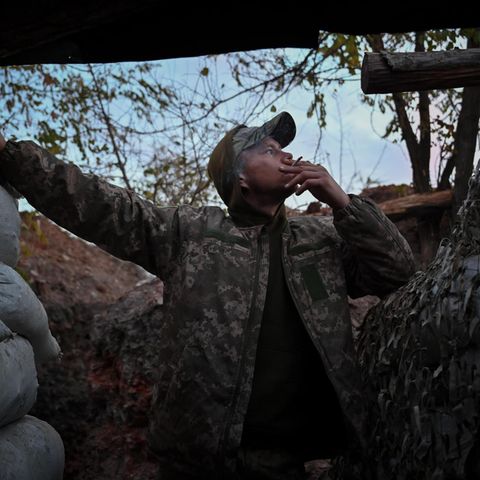

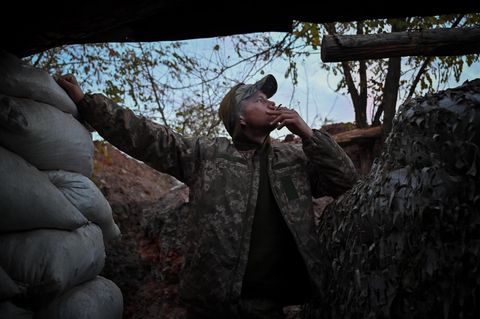

Der Schmerz der Witwe im Dorf und die Ekstase der jungen Menschen in Kiew, sie gehören einfach nicht zusammen. Wer versucht, sie zusammenzubringen, kann nur daran zerbrechen. Nur wenn man das andere ausblendet, wird man nicht verrückt. Soldaten haben mir immer wieder erzählt, wie sie nach ein paar Tagen Fronturlaub wieder zurück in den Schützengraben wollten, weil ihre Psyche deformiert ist; so sehr, dass sie die Wirklichkeit dort ertragen können, aber nicht mehr die Wirklichkeit in einem Kiewer Café. Und umgekehrt ist es so: Wer aus dem zivilen Leben in den Schützengraben kommt und nicht nach ein paar Tagen emotional abgestumpft ist, der wird an der Wirklichkeit zerbrechen.

Ein paar Tage nach meiner Rückkehr werde ich gefragt: Moritz, ist das eigentlich normal für einen Journalisten, dass du den Kontakt hältst zu all diesen Menschen, zu den Witwen, zu den Leuten im Schützengraben, auch wenn du wieder hier bist? Ist das nicht viel zu nah? Ich denke seitdem darüber nach. Wie ich all das mit mir herumtrage, auch hier in Berlin, wenn ich tanzen oder ins Theater gehe. Ja, der Schmerz ist immer dabei, ich teile den Schmerz, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen.