Erinnern wir uns: "Das neue Herz Europas" sollte Stuttgart dank S21 mal werden, ein Musterbeispiel deutscher Ingenieurskunst. "Das am besten geplante Projekt", wie es unter dem ehemaligen Bahnchef Rüdiger Grube hieß. In seiner Zeit als Bahnchef hat er sich vehement für das Projekt eingesetzt.

Jetzt ist Grube nicht mehr Bahnchef. Jetzt ist er Berater für die Firma Herrenknecht. Die bohrt mit ihren Maschinen das gigantische Tunnelsystem für S21 und die dazugehörende Neubaustrecke nach Ulm, alles in allem gut 60 Kilometer Tunnelröhren – und verdient damit noch sehr viele Jahre lang sehr viel Geld.

Nun gibt es seit gut zwei Jahren einen anderen Bahnchef, Richard Lutz heißt er, und an seinem ersten Arbeitstag erklärte Lutz, er sei "finster entschlossen", S21 fertig zu bauen. Dass er finstere Entschlossenheit braucht, weil er gegen jede Vernunft agiert, gibt er selbst zu: Mit dem Wissen von heute, sagt er nun, "hätten wir das Projekt nicht gemacht".

S21 ist, rational betrachtet, ein Ding der Unmöglichkeit

Das passt. Nur: Was er da sagt, stimmt so nicht. Denn bei S21 wussten die Verantwortlichen (also auch Lutz) sehr genau, was passieren würde. Die Bahnmanager, die Bahnaufsichtsräte, die Verkehrspolitiker aller Parteien – sie alle wussten, dass die Kosten explodieren, dass die Zeitpläne durcheinander kommen, dass der Bau im tückischen Stuttgarter Untergrund für die Reisenden gefährlich wird, der Brandschutz wahrscheinlich nicht machbar ist. Dass S21, rational betrachtet, ein Ding der Unmöglichkeit ist.

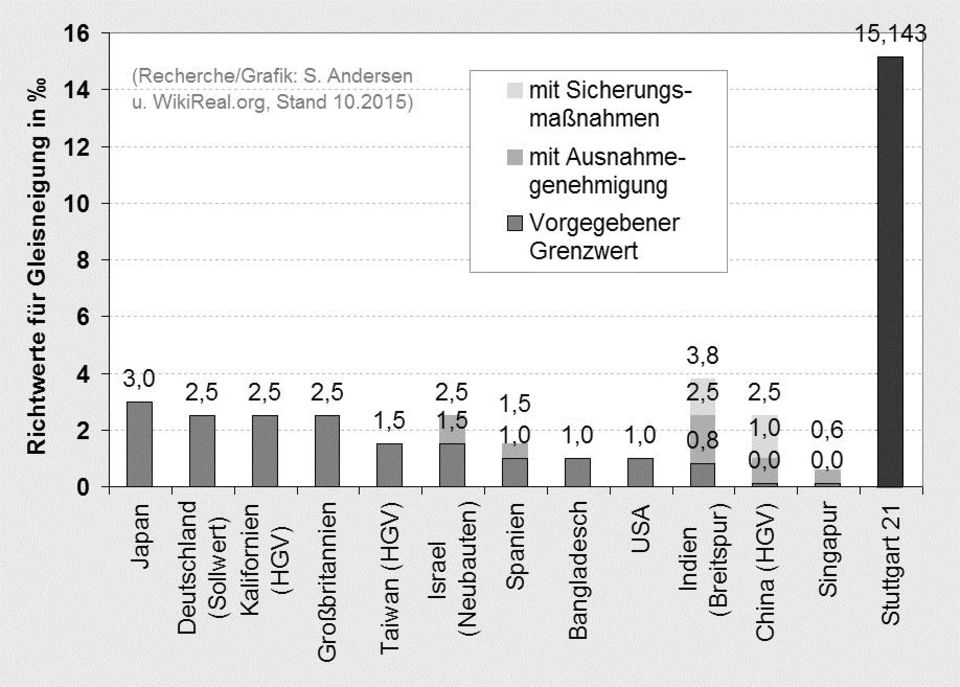

Es gab Warnungen zuhauf, von Anfang an. Schon in der ersten Planungsphase, schon 1992, nannte Eberhard Happe, damals Bahndirektor, "Dezernent für Zugförderung", in einer Fachzeitschrift die abnorme Gleisneigung "kriminell". Bahnchef Heinz Dürr, der diesen Tiefbahnhof aber unbedingt wollte, regte das schwer auf. Er verhängte dem pflichtbewussten und daher besorgten Beamten einen Maulkorb, der Kritiker bekam ein Disziplinarverfahren an den Hals, der Bahnchef wollte ihn abmahnen, strafversetzen, loswerden – vergebens. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wog höher als die merkwürdigen Interessen der Bahn AG. "Ach, der Dürr", sagt Happe heute, "der hatte doch überhaupt keine Ahnung von der Eisenbahn. Das ist doch das Problem bis heute: Dass Leute bei der Bahn das Sagen haben, die Schiene und Schwelle nicht im Blut haben, die die Eisenbahn gar nicht kennen!"

Aber die brachialen Einschüchterungen des Bahnchefs zeigten eine nachhaltige Wirkung: Bis heute gibt es keine bahnwissenschaftliche Diskussion über das immense Sicherheitsrisiko durch die außergewöhnliche Neigung der Gleise. Es existiert nicht einmal ein offizielles Schaubild, keine Längszeichnung, nichts.

"Jeder Lokführer wird Schiss haben, diesen schiefen Bahnhof anzufahren"

Man trifft den ehemaligen Bahndirektor Eberhard Happe in seinem Haus bei Celle, gutbürgerliche Wohngegend, schwere Möbel im Wohnzimmer, überall Bahnbücher. Der alte Beamte redet sich schnell in Rage, mehr als 400.000 Kilometer ist er in seinem Leben auf Lokomotiven gefahren, Happe weiß, was es heißt, schwere Züge bei ungünstigen Bedingungen, Matsch, Schnee, Eis, Kälte zu fahren, zu bremsen. Er ist wütend: "Man agiert bei S21 im technischen Grenzbereich. Jeder Lokführer wird Schiss haben, diesen schiefen Bahnhof anzufahren. Hundertmal mag es gutgehen, aber dann kommt der Unfall. Und dann wird es heißen: menschliches Versagen!"

Dieses "menschliche Versagen" sieht er, der Staatsbeamte a. D., aber nicht bei den Lokführern, er sieht es bei der Führungsspitze des Konzerns: "Die haben keine Ahnung, sie haben kein technisches Verständnis vom Bahnverkehr." Und auch er, ähnlich wie die Brandschutzexperten Keim und Frank, ist fassungslos und regelrecht geschockt, dass ein Staatsunternehmen Milliarden in einem Bahnhof verbaut, "um absehbar eine Katastrohe herbeizuführen". Happe: "Es ist der totale Wahnsinn."

"Ich habe mit der Bahn gebrochen."

In Düsseldorf sitzt ein älterer Herr an seinem Schreibtisch, und auch er ist tief verzweifelt. Er sagt: "Ich habe mit der Bahn gebrochen." Für Sven Andersen ist dies ein schrecklicher Satz. Er war Bahndirektor, Spezialist für Hochgeschwindigkeitsverkehr, Planer von Hochgeschwindigkeitsstrecken, und sein Job bei der Bahn war für ihn eine Lebensaufgabe, für die Sicherheit der Reisenden fühlte und fühlt er sich besonders verantwortlich. "Wenn Sicherheit eine Rolle spielen würde", so Andersen, "dürfte S21 nicht gebaut werden." Für ihn ist die Schieflage des Tiefbahnhofs "zwingend ein K.O.-Argument" für das Projekt.

In keinem Land der Welt werden schräge Bahnhöfe gebaut. Nicht in der bergigen Schweiz, nicht in China. Im chinesischen Hochgeschwindigkeitsverkehr müssen die Gleise absolut horizontal liegen, nur im gut begründeten Ausnahmefall sind allenfalls ein Promille erlaubt. Der Grund: Die modernen Züge haben, wie es in der Fachsprache heißt, kaum noch "einen Rollwiderstand". Eine moderne Lokomotive kann ein Mensch ohne große Anstrengung wegschieben, sie rollt sofort los, mit dem Auto geht das nicht.

"Von der Politik vergewaltigt"

Aber plötzlich losrollende Züge – gibt es das überhaupt? Ja, und zwar ziemlich häufig. Einige Gleise im Kölner Hauptbahnhof sind steiler als empfohlen: Immer wieder kommt es dort zu Unfällen, auch mit Verletzten, zwischen 2010 bis 2018 gab es dort 22 Unfälle. Das ist die offizielle Zahl, vermutlich kam es zu mehr Unfällen, die nicht gemeldet wurden, Kenner dieses Bahnhofs gehen jedenfalls von einer hohen Dunkelziffer aus. Dabei weichen die Kölner Gleise – anders als in Stuttgarts Untergrund – nur ganz wenig vom Richtwert ab und auch nur auf kurzen Abschnitten.

Dass das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) "diesen Murks und ewiges Sicherheitsrisiko" in Stuttgart abgenickt hat, ist für den Beamten a. D. Andersen unfassbar. Er erklärt sich das so: "Das EBA ist von der Politik vergewaltigt worden, das abzusegnen."

Das Ganze geschah mit einem Trick

Die Bahn degradierte den geplanten S21-Tiefbahnhof zur "Haltestelle". Kleine Dörfer haben "Haltestellen", und die dürfen tatsächlich ein Gleisgefälle haben. Nur: Züge dürfen da nicht abgestellt werden, sie dürfen nur kurz stoppen, sie dürfen nicht (was bisher für Stuttgart als Kopfbahnhof immens wichtig und kundenfreundlich war und – Taktverkehr! – weiterhin auch so sein sollte) wenden. Dafür ist eine Bremsprobe zwingend vorgeschrieben, und die ist in Stuttgarts unterirdischem Steilhang gesetzlich verboten.

Buchvorstellung

Bestsellerautor Arno Luik stellt sein Buch bei mehreren Lesungen vor. Die Termine finden Sie hier.

8,2 Milliarden Euro, mindestens, für einen Bahnhof in einer Großstadt, der gar kein Bahnhof ist, sondern nur: eine Haltestelle.

Hielte man sich, was für einen Staatskonzern selbstverständlich sein sollte, an alle Gesetze und Vorschriften und Versprechungen: S21 wäre am Ende. Ist es aber nicht.

Als Andersen in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts die ersten Pläne von S21 sah, wollte er nicht glauben, was da im Untergrund Stuttgarts gebaut werden sollte. Er ignorierte die Entwürfe, denn er hielt sie für einen Scherz. Sie verstießen, das sah der Experte sofort, gegen essentielle Sicherheitsvorschriften der Bahn. Dass seine Bahn überhaupt so etwas andenken könnte, schließlich tatsächlich bauen würde, hielt er für unmöglich.

Lesen Sie auch: