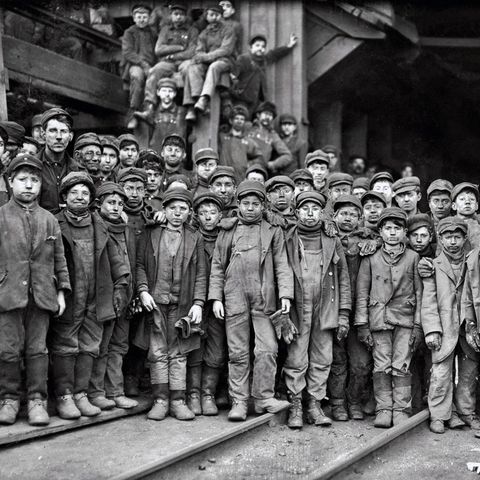

Das europäische Lieferkettengesetz steht auf der Kippe: Deutschland wird dem eigentlich fertig ausgehandelten Entwurf am Freitag in Brüssel nicht zustimmen, weil die FDP eine gemeinsame Position der Bundesregierung blockiert. Eine Mehrheit unter den EU-Ländern ist damit nicht mehr sicher. Das Gesetz soll europaweit Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung bei der Produktion ihrer Güter in die Pflicht nehmen.

Für wen soll das Gesetz gelten?

Unter das Gesetz würden Unternehmen mit Sitz in der EU und ihre Mutterkonzerne mit mindestens 500 Beschäftigten fallen, die weltweit jährlich mindestens 150 Millionen Euro umsetzen. Das gleiche soll für Unternehmen gelten, die ihren Hauptsitz nicht in einem der Mitgliedstaaten haben, aber einen ebenso hohen Umsatz in der EU generieren.

Kleinere Firmen mit mindestens 250 Beschäftigten und 40 Millionen Euro Umsatz müssten sich an die Vorschriften halten, wenn davon mindestens 20 Millionen Euro in der Textilbranche, der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion oder der Gewinnung und Verarbeitung von mineralischen Rohstoffen generiert werden.

Was müssten Unternehmen leisten?

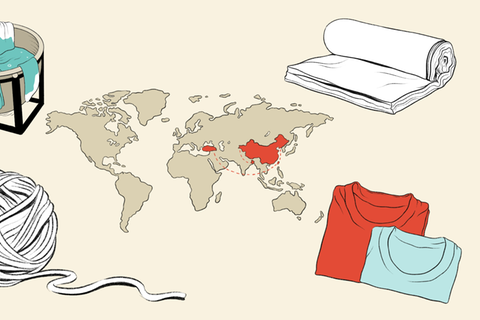

Unternehmen wären unter dem Gesetz künftig verpflichtet, negative Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Menschenrechte und Umwelt zu ermitteln. Mögliche Folgen müssten sie laut Gesetzestext "verhindern, mildern, beenden und beheben". Außerdem müssten sie die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards auch bei ihren Partnerunternehmen in der Wertschöpfungskette überwachen. Dazu zählen Lieferanten, Vertriebspartner, Transportunternehmen, Lagerdienstleister oder auch die Abfallwirtschaft.

Welche Strafen würden den Unternehmen drohen?

Kommt das Lieferkettengesetz, würden Firmen bei Verstößen Strafen in Höhe von bis zu fünf Prozent ihres weltweiten Umsatzes drohen. Für die Überwachung und Ermittlungen sollen nationale Behörden zuständig sein, koordiniert von der EU-Kommission. Opfer von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung sollen ein Recht auf Entschädigung haben.

Unternehmen, die sich an das Lieferkettengesetz halten, würden zudem einen Vorteil in öffentlichen Ausschreibungen in der EU bekommen. Das ist als zusätzlicher Anreiz gedacht.

Welche Kritik gibt es?

Der Bundesverband deutscher Industrie (BDI) warnt vor "großer Rechtsunsicherheit" und "überbordender Bürokratie". Das Gesetz könnte nach Ansicht von Wirtschaftsverbänden dazu führen, dass Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten weniger breit in verschiedene Länder diversifizieren und so die Abhängigkeit von einzelnen Staaten steigern.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte, das Gesetz sei in seiner bisherigen Form "unzumutbar für kleine und mittelständische Unternehmen". Nach Ansicht der FDP haben die Unterhändler des Rates der Mitgliedstaaten in den Verhandlungen mit dem Europaparlament ihr Mandat überschritten und zu viele Kompromisse gemacht. Die FDP blockiert deshalb die Zustimmung der Bundesregierung zu dem Gesetz.

Warum könnte das Gesetz kippen?

Die Unterhändler der EU-Länder und des Europaparlaments hatten sich im Dezember auf den Entwurf geeinigt. Beide Seiten müssen dieser Einigung noch zustimmen. In der Regel gilt dies als Formalie. Unter den EU-Staaten ist eine sogenannte qualifizierte Mehrheit erforderlich: 15 Mitgliedsländer müssen zustimmen, die insgesamt mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen.

Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag verankert, sich für eine europäische Regelung einzusetzen. Wegen der Blockade der FDP muss sich Deutschland in Brüssel jedoch enthalten. Diplomaten zufolge könnten sich unter anderem Italien und weitere EU-Länder in der bislang für diesen Freitag angesetzten Abstimmung ebenfalls gegen das Gesetz positionieren. Eine Mehrheit im Rat der Mitgliedstaaten ist deshalb nicht mehr gesichert.

Was gilt in Deutschland?

In Deutschland gilt bereits seit Anfang des Jahres ein Lieferkettengesetz, das Unternehmen verpflichtet, auf die Einhaltung internationaler Standards zu Menschenrechten und Umwelt entlang der eigenen Lieferkette zu achten. Konkret geht es darin etwa um Kinderarbeit und Ausbeutung. Das Gesetz gilt für Unternehmen mit mehr als 1000 in Deutschland Beschäftigten.

Unternehmen müssen nach dem Gesetz im eigenen Geschäftsbereich sowie bei ihren direkten Zulieferern Risikoanalysen vornehmen sowie Präventions- und Abhilfemaßnahmen schaffen. Außerdem müssen sie über Menschenrechtsverletzungen Bericht erstatten und Beschwerdemöglichkeiten einrichten.