Es ist ein Gedenk- und Feiertag zugleich: Der 9. November hat in Deutschland eine große Bedeutung. In den Jahren 1918, 1923, 1938 und 1989 ereigneten sich an diesem Datum historische Ereignisse, die Deutschland geprägt haben. Deshalb wird dieser Tag auch als "Schicksalstag" bezeichnet. Was geschah an diesen Tagen?

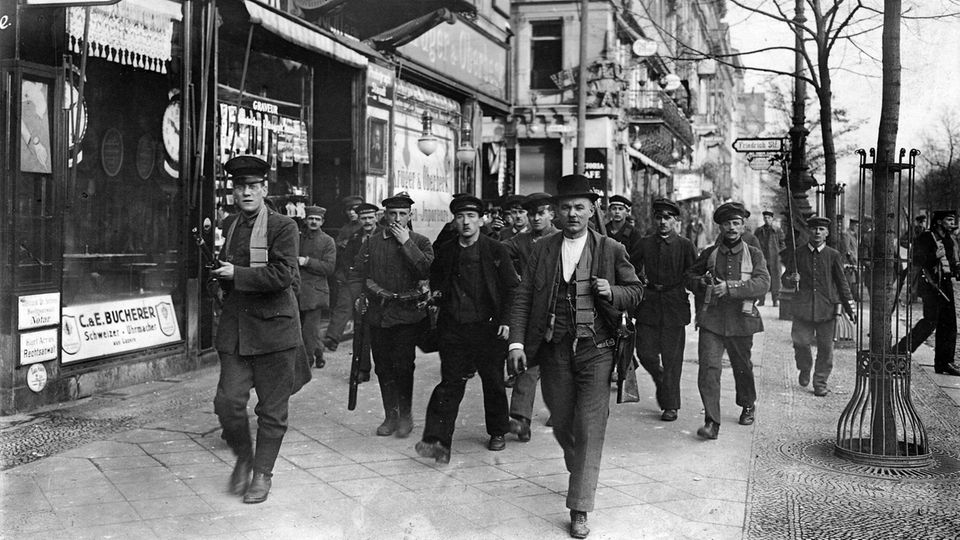

9. November 1918: Novemberrevolution

Das Ende des Ersten Weltkriegs steht kurz bevor, Deutschland hat den Krieg so gut wie verloren. Unter den Soldaten und Matrosen macht sich Kriegsmüdigkeit breit. Der Ruf nach Abdankung des Kaisers wird immer lauter. Die revolutionäre Bewegung gewinnt nach dem Matrosenaufstand in Kiel an Breite und greift auf weite Teile der Bevölkerung über. Am 9. November erreicht die Revolution Berlin. Reichskanzler Maximilian von Baden verkündet aus Angst vor einem radikalen Umsturz eigenmächtig die Abdankung des Kaisers. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann ruft daraufhin die erste demokratische deutsche Republik aus. Er kommt damit Karl Lieberknecht zuvor, der kurz darauf die "freie sozialistische Republik Deutschland" ausruft. Die Zeit der Kaiser und Hohenzollern ist vorbei, doch die doppelte Ausrufung eines neuen Staates zeigt, wie polarisiert das Land ist. Die Geburt der neuen, demokratischen Weimarer Republik steht unter keinem guten Stern.

9. November 1923: Hitler-Ludendorff-Putsch

Der Beginn der 1920er-Jahre ist unruhig: Inflation, Unruhen und die Besetzung des Ruhrgebiets durch Frankreich lassen nationalistische Bewegungen entstehen. Linke und rechte Kräfte versuchen, das Chaos für sich zu nutzen. Eine davon ist die NSDAP. Im Herbst 1923 fühlt sich die Partei durch Mitgliederzuwächse stark genug, um den "Marsch auf Berlin" zu wagen. Führende Köpfe des Putschversuchs sind General Erich Ludendorff und Adolf Hitler. Am Morgen des 9. November marschieren sie zur Feldherrnhalle in München. Doch weder Militär noch Polizei sind auf ihrer Seite. Hitler und einige der Putschisten werden zu Haftstrafen verurteilt, die NSDAP verboten. Ludendorff hingegen wird freigesprochen. Zehn Jahre nach dem Putsch kommt Hitler tatsächlich an die Macht.

9. November 1938: Novemberpogrom

In der Nacht vom 9. auf den 10. November beginnt eine landesweite Gewaltwelle gegen Juden, die von nationalsozialistischen Schlägertrupps, SA-Truppen und SS-Angehörigen organisiert wird. Offizieller Anlass laut den Nazis ist das Attentat des 17-jährigen Herschel Grynszpan auf den deutschen Botschaftsrat Ernst Eduard vom Rath in Paris am 7. November, der zwei Tage später stirbt. Doch die antijüdische Gewaltwelle hatte sich lange angebahnt. Seit 1933, dem Jahr der Machtübernahme der NSDAP, wurden Juden diskriminiert, entrechtet und verfolgt.

Propagandaminister Joseph Goebbels betont kurz vor dem Pogrom, dass Ausschreitungen gegen Juden "von der Partei weder vorbereitet noch organisiert" werden dürften. Allerdings sei ihnen "soweit sie spontan entstünden auch nicht entgegenzutreten". Die bei der Rede anwesende NS-Führung informiert noch am selben Abend ihre Gauleitungen. Die Staatspolizei wird angewiesen, Plünderungen zu verhindern, ansonsten aber nicht einzugreifen. Brände sollen nur gelöscht werden, um umliegende Gebäude zu schützen. Gleichzeitig sollen in allen Bezirken so viele Juden wie möglich verhaftet werden.

Historiker schätzen, dass bei den Ausschreitungen mehr als 1300 Menschen ums Leben kommen, 1400 Synagogen zerstört oder beschädigt, 7000 Geschäfte geplündert und mehr als 30.000 Juden in Konzentrationslager verschleppt werden. Viele Bürger beteiligen sich am Pogrom oder widersetzen sich zumindest nicht.

9. November 1989: Mauerfall

Ein freudiges Datum in der deutschen Geschichte: Die Berliner Mauer fällt. In den Tagen zuvor kommt es in Berlin und Leipzig zu Massendemonstrationen gegen die SED-Führung in der DDR, die Anfang November ihren Höhepunkt erreichen. Unter dem enormen Druck der Menschen auf der Straße bricht das Regime schließlich zusammen. Am 9. November verkündet Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der DDR, auf einer Pressekonferenz überraschend die sofortige Öffnung der Mauer: Die neue Reiseregelung für DDR-Bürger gelte "sofort, unverzüglich". Die Nachricht verbreitet sich in der DDR und in der Bundesrepublik. Tausende Ost-Berliner strömen zu den Grenzübergängen. Die Grenzsoldaten können den Ansturm nicht mehr bewältigen – und öffnen schließlich die Schlagbäume. Ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, feiern die beiden deutschen Staaten ihre Wiedervereinigung.

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?

Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.

Der 9. November wird zwar oft als "Schicksalstag" bezeichnet, aber die Formulierung wird auch kritisiert. So schreibt der Historiker Burkhard Asmuss, der 9. November sei kein Tag, "an dem es das 'Schicksal' gut oder schlecht mit den Deutschen meint". Wie an jedem anderen Tag seien die Menschen für ihr Handeln verantwortlich.

So sei der 9. November 1923 kein "Schicksalstag", weil er von politischen Akteuren geprägt worden sei. Auch der Zusammenbruch der Hohenzollernmonarchie sei nicht "schicksalhaft" gewesen. Vielmehr hätten Kriegsmüdigkeit und Unzufriedenheit den Boden für die Revolution bereitet. Und auch den Fall der Mauer hätten die Bürger der DDR herbeigeführt, nicht das Schicksal.

Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Lebendiges Museum Online, Nachrichtenagentur DPA