Ein Sonntagnachmittag, ich komme zu spät zu einem Termin. Mit einem Augenzwinkern sage ich: "Entschuldigt bitte, mein Zeitgefühl ist eher mediterran." Meine Familie stamme aus Dalmatien. Ein Deutscher ohne Migrationshintergrund verbessert mich sogleich: "Wieso Mittelmeer? Du kommst aus Schwaben! Es ist rassistisch, deine Herkunft auf die deiner Eltern festzulegen."

Er klärt mich auf, woher ich zu kommen habe und wann ich rassistisch zu mir selbst bin. Ich entgegne: "Woher ich komme, entscheide ich schon noch selbst."

Konstruktive Debatte oder Selbstprofilierung?

Gelernt hat der engagierte Deutsche vermutlich von den "Woken". So werden derzeit Kämpfer für Minderheitenrechte genannt. Der Begriff stammt aus den USA und beschreibt eine Gruppe, die kritisch wachsam, also "woke" ist, wenn es um Rassismus, Sexismus, Klassismus und andere Formen der Diskriminierung geht. Zu Beginn wollte ich Teil dieser Bewegung sein, vor allem als es um #MeToo ging. Mittlerweile merke ich, wie ich mich abgrenze. Ich spreche selbst von den "Superwoken", die es übertreiben und mir zu viel werden. Viele andere, die mit dem Thema und der Bewegung sympathisieren, tun das auch. Sie gehen bei der Art der Diskussion nicht mehr mit.

Warum nicht?

Wir stehen in Deutschland an einer Wegscheide: Wie wollen wir in einer pluralistischen Demokratie für Minderheitenrechte streiten? Reden wir derzeit tatsächlich über die wichtigsten Themen, die das Zusammenleben in den Mittelpunkt stellen? Oder dienen viele Debatten auch der Selbstprofilierung eines bestimmten Milieus?

Als vor ein paar Monaten die Fridays-for-Future-Bewegung in Hannover eine Musikerin mit Dreadlocks auslud, weil die verfilzten Haare eine Form der kulturellen Aneignung seien und nur von Schwarzen getragen werden dürften, verloren die Woken ein paar Unterstützer mehr. Sie dürfe auftreten, wenn sie die Locken abschneide, so schrieben ihr die Aktivisten in der Absage. Um kulturelle Aneignung zu unterbinden, wird einer Frau vorgeschrieben, welche Frisur sie tragen darf, wenn sie auftreten will.

So frisst die Revolution ihre Kinder.

Ich schreibe all das als migrantisch gelesene Frau, wie es so schön heißt, wobei mich bereits diese Ausdrucksweise stört. Ich finde den Kampf für ein demokratisches, gerechtes Zusammenleben richtig, und ich verfolge ähnliche Ziele wie viele jener Menschen, von denen ich mich nun in Teilen distanziere. Wokeness ist an sich nichts Schlechtes, wie viele Rechte behaupten, nur sind Teile der Debatte zu unversöhnlich geworden. Anfangs dachte ich, es sei ein Generationenkonflikt. Es geht jedoch um die Art, wie wir miteinander – und oft: übereinander – reden.

Wenn man über Rassismus diskutiert, belehren mich inzwischen aufgeklärte deutsche Linke darüber, wie es um das Thema steht. Sie beziehen ihr Wissen schließlich von Leuten, die angeblich noch diskriminierter seien als die Gastarbeiterkinder. Diese aufgeklärten Linken wissen ganz genau: Menschen mit weißer Haut können beim Thema Rassismus nicht ganz gleichrangig mitreden.

Der Autor David Baddiel hat dieses Problem in seinem Buch "Und die Juden?" beschrieben: Derzeit wird die Hautfarbe von vielen zum alles entscheidenden Faktor gemacht. Selbst Juden seien zu weiß für Rassismus-Erfahrungen. Im Zweifelsfall werde Baddiel als Jude heute eher als alter weißer Mann gelesen, also als ein Privilegierter, schreibt Baddiel.

Zweifelhafte Opferkonkurrenz

Die Schauspielerin Whoopie Goldberg machte unfreiwillig eine Schattenseite dieses Trends sichtbar. Sie behauptete in einer Fernsehdebatte ernsthaft, beim Holocaust sei es "nicht um Rasse" gegangen, sondern um "zwei weiße Gruppen von Menschen". Geht man, wie Goldberg, davon aus, dass Menschen mit weißer Haut die Dominanzgesellschaft bilden, dann können weiße Minderheiten wie Juden nicht von Rassismus betroffen sein. Es brauchte die Widerrede des Holocaust Memorial Museums, das an den Rassismus gegen Juden erinnerte: Offensichtlich waren nicht alle Weißen Teil der Dominanzgesellschaft der Nationalsozialisten.

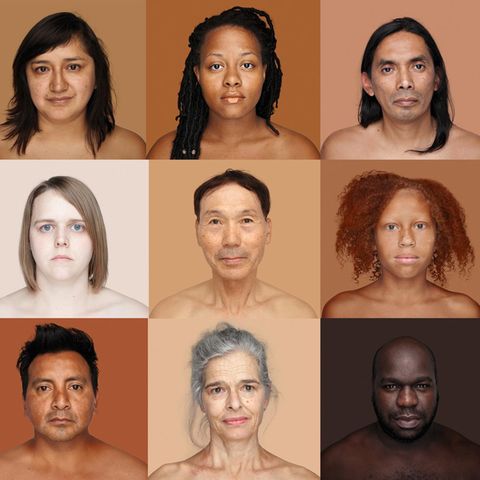

Nach der Ermordung George Floyds im Mai 2020 sprach man auch in Deutschland über strukturellen Rassismus. Die Debatte verengte sich bald auf Themen wie das koloniale Erbe. Die Einwanderungsgeschichte der letzten Jahrzehnte aber geriet aus dem Blick und einiges in Schieflage. Aktivisten verweisen oft auf den Terroranschlag von Hanau, um zu zeigen, wie tödlich Rassismus auch in Deutschland ist. Gleichzeitig werden Menschen mit vergleichbaren Biografien wie die Opfer von Hanau regelmäßig ab einem gewissen Punkt aus den Debatten herausdividiert, weil sie eben doch "nur" People of Color sind und nicht Black People of Color. Letztlich sind wir, die Einwanderer und die Kinder der Eingewanderten, zu weiß für diese Debatte.

Serpil Temiz Unvar, die Mutter des in Hanau ermordeten Ferhat Unvar, erzählte mir: "Es scheint für manche in Deutschland leichter zu sein, den strukturellen Rassismus in den USA anzuprangern, als wahrzunehmen, was hier in Deutschland geschieht." Während Black Lives Matter auch in der Pandemie Demonstrationen durchführen durfte, mussten die Hinterbliebenen in Hanau am Gedenktag ihre Demonstration unterlassen, ihr Erinnern wurde reglementiert.

So entsteht eine Opferkonkurrenz, die Deutschland auf Dauer schaden wird. Eine, die wächst, weil die Superwoken und Linksliberalen eine merkwürdige Allianz bilden. Letztere ziehen es oft vor, die akademischen und hippen Thesen einer bestimmten Gruppe für die zehn Gebote aller Minderheiten zu halten. Sie übersehen dabei eine Vielzahl der Minderheiten: die Unhippen, die Ärmeren, die Älteren.

Einige Vertreter der lauten Minderheiten wollen uns in Talkshows lehren, wie wir uns gegenüber Minderheiten allgemein zu verhalten hätten. Ihre Perspektive wird medial extrem verstärkt: Die Wütendsten, die aus ihrer Empörung die beste Show machen, bittet man vor die Kameras, weil sie auf Twitter und Instagram gut gebrüllt haben. Dadurch entsteht das Bild einer vermeintlich einheitlichen Gruppe, die Regeln für alle setzt und genau zu wissen meint, wer von Rassismus betroffen ist und wie. Das Gleiche beim Feminismus: Echte Feministinnen müssten um jeden Preis gendern! Echte Feministinnen müssten bei Transidentitäten einer Meinung sein, sonst sind sie keine Feministinnen!

Die tückische Frage nach der Herkunft

Ein zentraler Aspekt aller Frauenrechtlerinnen war immer die Selbstbestimmung. Damit haben es die Superwoken aber nicht so. In ihrer Gruppe gibt es eine Lehre, und jeder, der dazugehört, kann sie auswendig herunterbeten. Alle anderen sind "noch nicht so weit". Wer kritische Fragen stellt oder sich anders positioniert, wird schnell als Gegner angesehen. Etwa bei der eingangs beschriebenen Frage, die da lautet: "Woher kommst du?"

Schwarze Deutsche, die bereits in der vierten Generation in Deutschland sind, erleben diese Frage als rassistisch. Doch es gibt Einwanderer und Geflüchtete der letzten Jahre und Jahrzehnte, die gefragt werden möchten. Sie leiden darunter, dass ihre Geschichte eine Leerstelle sein soll, auf die sie nicht mehr angesprochen werden.

Als Elke Heidenreich bei Markus Lanz von einer Taxifahrt erzählte, bei der sie den Fahrer nach seiner Herkunft fragte, wurde sie vom Twittermob als Rassistin bezeichnet. Die Eltern des Taxifahrers kamen aus Marokko. Heidenreich hatte ihn gefragt, ihn mit keinem Wort ausgegrenzt, im Gegenteil: Sie meinte, er sei Kölner, mit typischem Dialekt. Am zweiten Tag der Empörungswelle machte ich mit zwei Tweets darauf aufmerksam, dass die vermeintlich rassistische Frage nicht für alle Minderheiten gleich klinge. Manche möchten gefragt werden, andere nicht. Alle Gruppen haben berechtige Gründe für ihre Haltung.

Manche sahen in mir daraufhin eine Abtrünnige, die Rassismus verharmlost. Ich hätte, forderten sie mich auf, Solidarität zu leisten und nicht den Weißen nach dem Mund zu reden. Ich sei ein "Token", eine Frau mit Migrationsgeschichte, die von Weißen benutzt wird, ja sich benutzen lässt, zum eigenen Vorteil. Zumal ich, meiner hellen Haut und Haare wegen, sicherlich nie wirklich Rassismus erfahren hätte. Eine Diskussion, in der die Haarfarbe über Glaubwürdigkeit entscheiden soll, ist an ihrem Nullpunkt angekommen. Soll ich das nächste Mal meiner Friseurin für das Wasserstoffperoxid danken? Die Meinung des Taxifahrers, den Heidenreich erwähnte, interessierte übrigens niemanden, erst recht nicht die woken Aktivisten.

Das schrille Handwerk der Superwoken füttert paradoxerweise die Gegner der offenen Gesellschaft. Das zeigt der Fall der Autorin Chimamanda Ngozi Adichie: Die Ikone des Feminismus und der schwarzen Bewegung wurde von Trans-Aktivistinnen angegriffen, als sie der Meinung ist, Transfrauen müssten natürlich alle Rechte haben. Doch, so Adichie weiter, müsse man auch darüber reden, dass Transfrauen und Frauen unterschiedliche Welterfahrungen mitbringen.

Seitdem gilt sie für viele Aktivistinnen als eine transfeindliche Frau. Diese Aktivistinnen räumen zwar ein, Adichies Argument eigentlich richtig zu finden, werfen ihr aber vor, mit solchen Sätzen die Gegner der Transfrauen zu stärken. Deshalb dürfe eine Berühmtheit wie sie solche Gedanken nicht öffentlich äußern. Adichie warf nach einigen Konflikten mit den Superwoken ihren Angreifern Selbstsucht vor. Sie hätten kein echtes Interesse am demokratischen Austausch.

Zurück zu der Frage "Woher kommst du?". Noch Helmut Kohl hätte die Einwanderer samt ihren Kinder gern getrennt im Wohnsilo belassen und irgendwann "zurück in die Heimat" geschickt. Doch die meisten der Einwandererkinder sind längst Deutsche geworden. Sie mischen mit. Sie haben Bürgerrechte, im Gegensatz zu ihren Eltern. Sie sind nicht mehr nur Geduldete, die auf Aufenthaltsberechtigungen warten. Sie kämpfen heute gemeinsam mit schwarzen Deutschen, mit Sinti und Roma, mit jüdischen Gemeinden und Teilen der queeren Szene für die Rechte von Minderheiten.

Statt die eigene Geschichte aufzuarbeiten, schauen viele der Bewegungen vor allem in die USA und kopieren die dortigen Diskurse. Dadurch hängen die Minderheitenrechtler in Deutschland Teile der eigenen Reihen ab. Einige der radikalen Aktivisten behaupten, in Deutschland habe sich in Sachen struktureller Rassismus nichts getan. Doch es hat sich etwas getan, das wird jeder Migrationsforscher bestätigen: Das Blutrecht wurde abgeschafft. Millionen Menschen werden nicht mehr ausgegrenzt durch das Staatsbürgerschaftsrecht. Das aber passt nicht in die Blase der Woken. Und so feiert man lieber gar keine Erfolge als die Erfolge mancher. Doch wer Erfolge nicht gemeinsam feiert, vergibt sich die Chance, Gemeinschaft zu stiften. Ist diese überhaupt erwünscht? Oder nur zu bestimmten Bedingungen?

Jetzt, da Putin einen Vernichtungskrieg gegen die Ukrainer führt, ist das Mantra der Antirassismus-Bubble, es gebe keinen Rassismus gegen Weiße, schwieriger denn je. Ja, auch Menschen weißer Hautfarbe sind Genoziden ausgesetzt gewesen oder verfolgt worden, siehe Holocaust. Die Hautfarbe entscheidet nicht immer über Privilegien, auch die religiöse, sexuelle und ethnische Zugehörigkeit tut das.

Die Wokeness-Anhänger erwidern gern, es gehe bei dem Konzept nicht nur um die Hautfarbe als solche. Doch im Zweifelsfall tut es das doch. Nach dem Angriff auf die Ukraine stritten auf Instagram zwei Frauen miteinander, deren Arbeit ich grundsätzlich schätze. Die eine slawischer Herkunft, die andere eine schwarze Aktivistin. Bei ihrem Streit geht es um Slawenfeindlichkeit, die in den Diskussionen über Russlands Angriffskrieg sichtbar wird.

Irgendwann erklärte die schwarze Aktivistin die Debatte für beendet: Ihr sei das alles zu "toxisch". Der slawischen Aktivistin warf sie nach: "Alles, was weiße Minderheiten über Rassismus wissen, haben sie von braunen und schwarzen Menschen gelernt." Der triste Höhepunkt eines Diskurses, in dem Aktivisten sich in ihrem Weltbild eingemauert haben, das mit den tatsächlichen Vorkommnissen, siehe Ukraine, nur noch wenig zu tun haben will.

Kleines Lexikon der Wokeness

- Ally Verbündeter, der sich für eine diskriminierte Gruppe einsetzt, zu der er nicht gehört

- Bindestrichdeutsche Selbstbezeichnung von Menschen mit internationaler Geschichte

- People of Color (PoC) Selbstbezeichnung für Menschen mit Rassismuserfahrung

- Black People of Color (BPoC) PoC mit Schwarzem Hintergrund

- Kartoffel Ironischer umgangssprachlicher Begriff für Deutsche ohne Migrationshintergrund

- Schwarz Meint nicht Hautfarbe, sondern Gegensatz zu weiß, politische Selbstbeschreibung

- Postkolonialismus Forschungsdisziplin, die die Folgen bis heute fortbestehender kolonialer Denk- und Handlungsmuster untersucht

- Superwoke "Superwache" Menschen, denen die Wokeness anderer zu oberflächlich ist

- Token Vertreter einer diskriminierten Gruppe, der benutzt wird, um Vielfalt vorzutäuschen oder diskriminierende Haltungen zu legitimieren

Shitstorms gefährden den Dialog

In jeder Demokratie sollte der Kampf um mehr Gerechtigkeit für Minderheiten Thema sein. Der Kampf, wie er derzeit geführt wird, verbessert die Lage der Minderheiten aber kaum. Barack Obama wies bei einer Podiumsdiskussion 2019 auf diese paradoxe Situation hin. Angesprochen auf die Tendenz zum "Outcalling", zum Anprangern in der Öffentlichkeit, sagte er, das Verhalten sei an Universitäten besonders verbreitet. Manche, so Obama, verwechselten ihre grelle Empörung mit Aktivismus. Sie träten einen Shitstorm los, weil jemand ein falsches Wort verwendet habe, nicht auf der Höhe der Zeit sei, und schon sei dieser Mensch ein Sexist, ein Rassist, ein Menschenfeind. Obama sagte, das verändere aber die Gesellschaft nicht, sondern diene bloß dem Wohlgefühl jener, die anprangerten. Denn so ein Twitter-Tribunal vergisst, dass die Angeprangerten jenseits des Skandals Menschen mit komplexen Lebenswelten sind, mit Lebensleistung, mit Kindern vielleicht, die sie lieben, verwundbare Wesen kurzum.

Vieles von dem, was ich über Minderheitenkämpfe denke, habe ich in den USA gelernt. Obamas Sätze trafen mich, im besten Sinne. Ich verstand, dass Empörung einen demokratischen Diskurs zwar aufheulen lässt wie einen Motor, es deshalb aber nicht besser läuft. Dauernde Shitstorms gefährden vielmehr den Dialog, da Teile der Gesellschaft sich zurückziehen. Obama sagte auch, nur wer sich tief in den Schlamm begebe, in dem Auseinandersetzungen mit allen Beteiligten geführt werden, könne tatsächlichen Wandel bewirken.

Unsere Aufmerksamkeit sollte sich nicht nur auf die extremen Positionen richten, es braucht einen Austausch, in dem unterschiedliche Meinungen gehört werden. Der Lauteste und Schrillste hat nicht zwingend das Dringlichste zum Thema zu sagen.

Die rechtsreaktionären Kräfte befinden sich weltweit auf dem Vormarsch, Russland bekämpft den Westen und seine Werte. Es ist Zeit, uns im Inneren neu aufzustellen, wenn wir dem Angriff etwas entgegensetzen wollen.