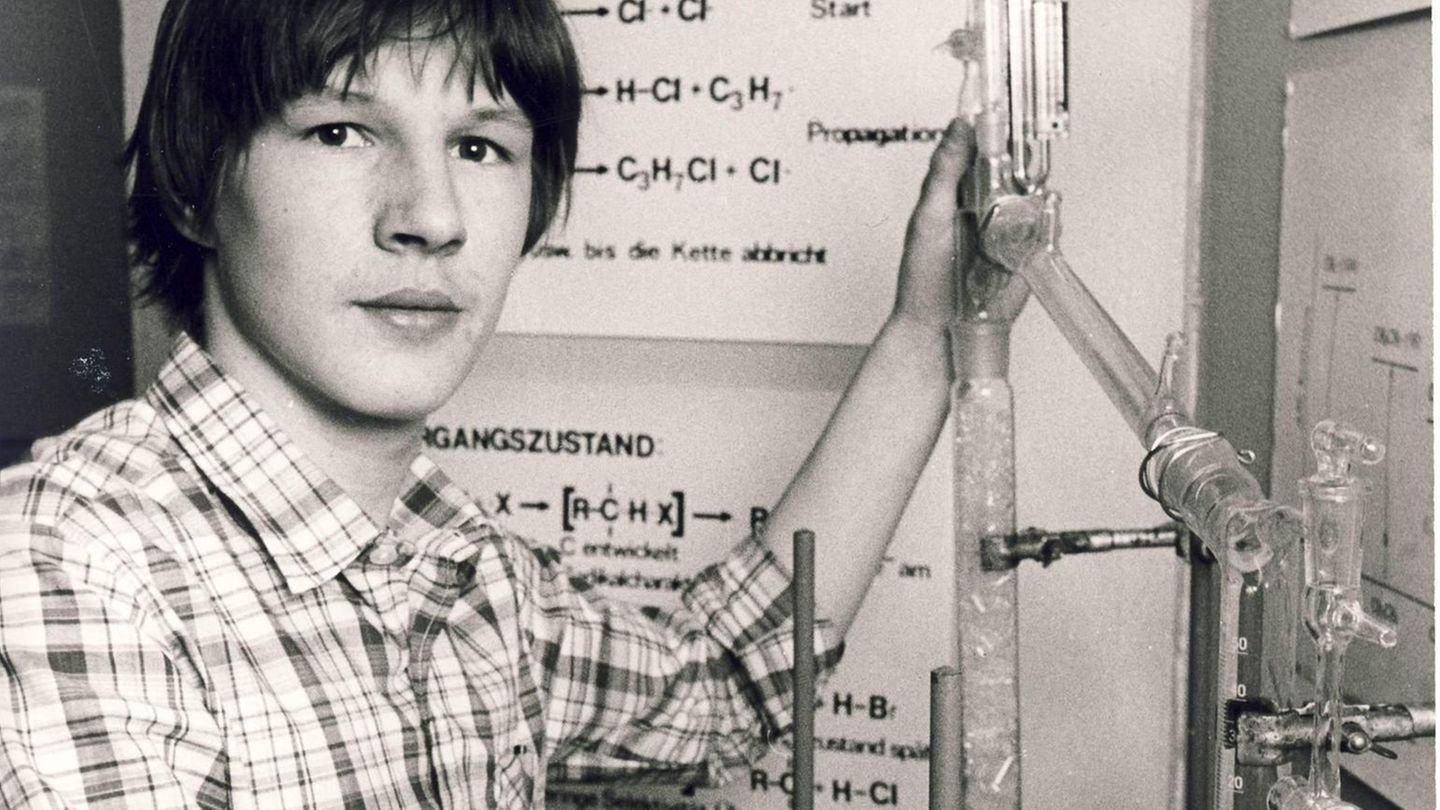

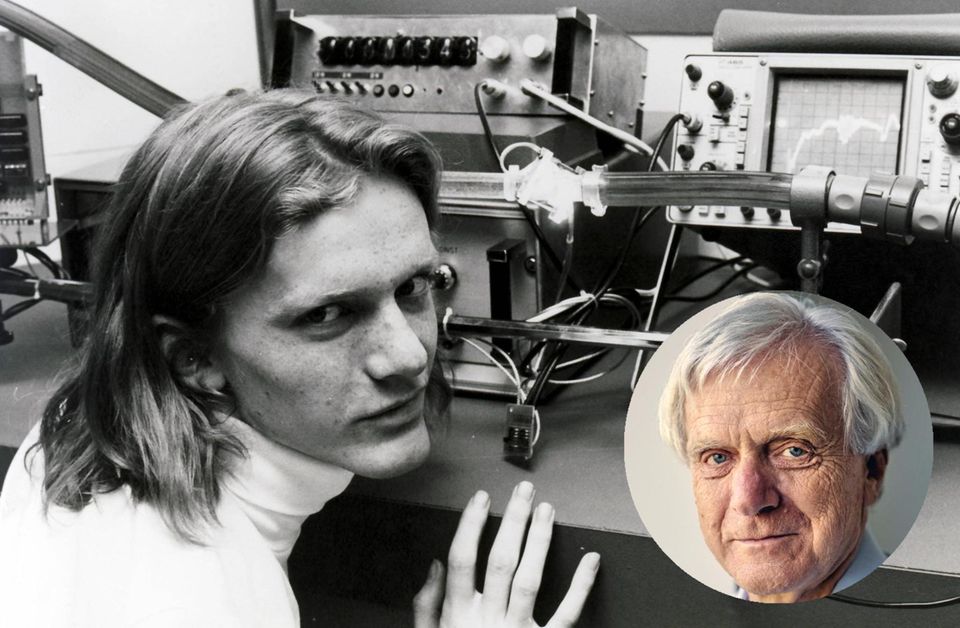

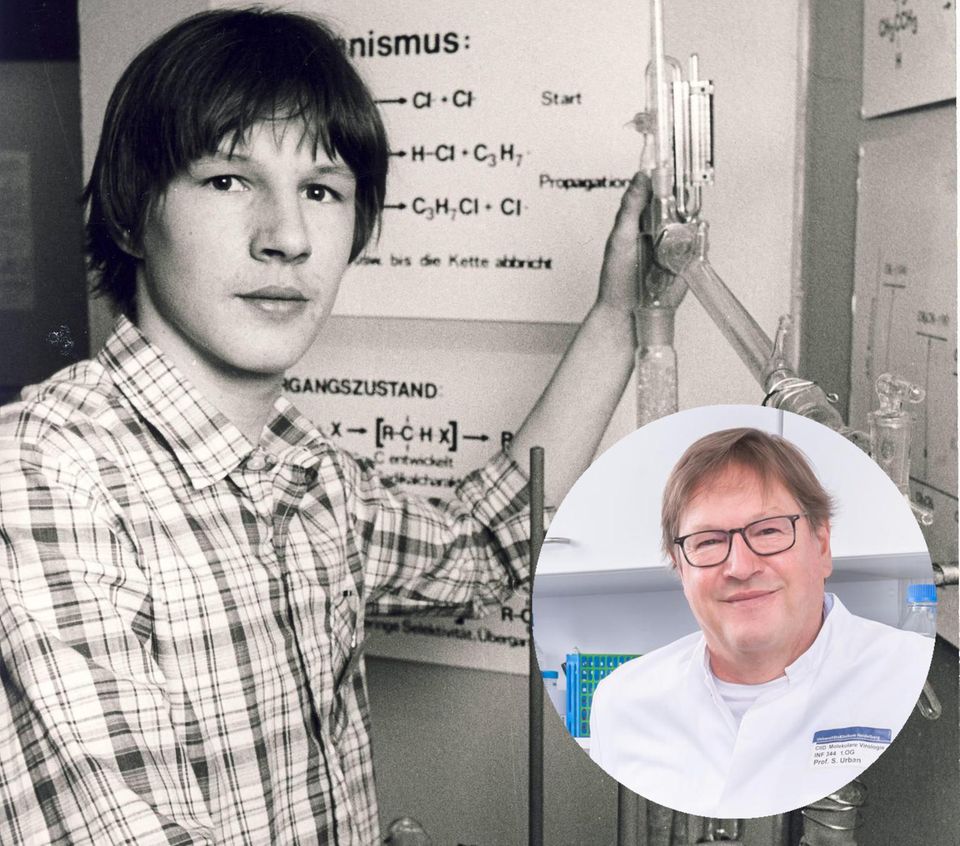

Die Wege der beiden haben sie an sehr unterschiedliche Orte dieser Welt geführt: Der eine lebt auf Hawaii, der andere am Rand des Pfälzerwaldes. Der eine wurde zur Legende im Silicon Valley, den anderen kennen – abseits der kleinen Gemeinschaft internationaler Molekularbiologen – wohl nur die wenigsten. Und doch haben sie etwas gemeinsam: Andreas von Bechtolsheim, 66, Gründer des Computerkonzerns Sun Microsystems und einer der ersten Google-Investoren, gewann 1974 als Schüler bei Jugend forscht in der Kategorie Physik. Stephan Urban, Professor für Translationale Virologie an der Universität Heidelberg, schaffte es 1980 mit einem Projekt in Chemie.

"Damals wurde mein Leben interessant", sagt von Bechtolsheim.

"Das Spielerische, das bei Jugend forscht dabei war, habe ich mir bis heute erhalten", sagt Urban. Der Biochemiker entwickelte mit dem Start-up Myr das weltweit erste Medikament gegen Hepatitis D und verkaufte es 2021 für knapp 1,5 Milliarden Euro an den US-Pharmakonzern Gilead.

Von Preisträgern und ihren Ideen

In der neuen stern-Kolumne "Geniale Ideen" stellen wir alle zwei Wochen die besten und originellsten Preisträger von Jugend forscht und dem Deutschen Gründerpreis (DGP) vor. Es sind Geschichten, die Mut machen und inspirieren. Nicht alle münden in milliardenschweren Unternehmen. Aber jede hat auf ihre Weise mindestens das Leben der Gründer und Forscher verändert.

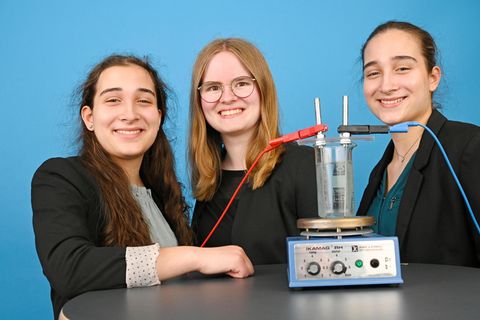

Beide Wettbewerbe hat der stern gemeinsam mit verschiedenen Partnern ins Leben gerufen, um junge Talente zu fördern – in der Wissenschaft und der Wirtschaft. Über 120 Start-ups wurden in den vergangenen 20 Jahren ausgezeichnet. Mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich seit 1966 an Jugend forscht.

"Es hat mich immer fasziniert, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen", sagt Andreas von Bechtolsheim. Das Tolle an Jugend forscht sei, dass man ein funktionierendes Produkt vorstellen müsse: "Als ich schließlich nach Stanford ging und die ersten Sun Workstations baute, war das im Prinzip nicht viel anders als die Dinge, die ich davor gemacht hatte."

Er machte das Internet schneller, besser und billiger

Den Aufstieg des Silicon Valley zum Tech-Labor der Welt hat Bechtolsheim entscheidend mitgeprägt. Die von ihm entwickelte Hardware machte das Internet schneller, besser, billiger – und ihn zum Multimilliardär. Inzwischen lebt der Gründer und Investor eine Hälfte des Jahres auf Hawaii, die andere in Kalifornien.

Er habe Schutz vor Corona gesucht, und in keinem anderen US-Bundesstaat seien die Inzidenzen so niedrig wie auf Hawaii. "Dank Software wie Zoom und anderen Anbietern kann ich alle Konferenzen von hier führen, das ist großartig", sagt von Bechtolsheim.

Aus seiner Sicht könnten die Zeiten für Gründerinnen und Gründer nicht besser sein. 621 Milliarden Dollar Venture Capital seien im vergangenen Jahr weltweit investiert worden, fast doppelt so viel wie im Jahr davor. Auch Deutschland erreichte mit 20 Milliarden einen neuen Rekord. Dennoch empfindet er seine alte Heimat als gefesselten Riesen.

Ein Grund sei die Bürokratie. "Wenn ich in ein deutsches Unternehmen investieren möchte, muss ich erst in den USA einen deutschen Notar finden, um die Unterschrift zu bestätigen. Die elektronische Verarbeitung von Dokumenten ist nach wie vor im letzten Jahrhundert", sagt er.

Und er bringt die Virologie voran

Dass es dennoch hierzulande mit bahnbrechenden Innovationen klappen kann, dafür ist Professor Stephan Urban das beste Beispiel. Auch er plante ursprünglich, nach dem Examen in die USA zu gehen. Doch die Liebe und eine Postdoc-Stelle bei einem der besten Molekularbiologen Deutschlands hielten ihn zurück.

Der Weg zu Urban führt durch den Botanischen Garten der Universität Heidelberg, vorbei an Gewächshäusern und Werkstätten zu einem modernen Bau mit schwarzer Fassade und verglastem Erdgeschoss – das Zentrum für Integrative Infektionsforschung (CIID). Die Labore liegen im ersten Stock. "Gentechnische Anlage, Sicherheitsstufe 2" steht am Eingang. Drinnen tüfteln Doktorandinnen und Postdocs in weißen Kitteln an Experimenten, um die Funktionsweise von Erregern wie Zika, Dengue, HIV oder dem Hepatitis-B-Virus (HBV) zu entschlüsseln.

An Urbans Bürotür hängt ein Plakat der Euphorie mit einem kleinen Foto des Professors. "Bravo!!!, Congrats, Herzlichen Glückwunsch, Respekt!!! Ein toller Erfolg für deine unermüdliche Forschung. Die Molekulare Virologie gratuliert" steht darauf.

"Wollen Sie es mal sehen?", fragt Urban. Dann taucht er unter den Schreibtisch, holt aus einer Schublade ein Fläschchen hervor mit einer milchigen Flüssigkeit. Hepcludex. Das Medikament gegen Hepatitis D, zugelassen vor knapp zwei Jahren. Die Erwartungen an das Mittel sind gewaltig, erste Studien zeigen, dass es auch gegen Hepatitis B wirkt.

Das Virus wurde erst 1968 entdeckt und ist weit verbreitet. "Als ich die Zahlen erstmals hörte, war ich wirklich erschrocken", sagt Urban. Etwa zwei Milliarden Menschen haben sich im Laufe ihres Lebens mit HBV infiziert, bei etwa 300 Millionen von ihnen wird die Krankheit chronisch.

Mit der Peking-Ente zum Erfolg

Anfangs merken die Betroffenen oft gar nichts von der Infektion, doch im Lauf der Jahrzehnte zersetzt der Erreger die Leber, verursacht Zirrhose und kann schließlich Leberkrebs auslösen. Rund 800.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen. Vor allem in ärmeren Ländern. Zwar gibt es seit den 1980er-Jahren einen Impfstoff, doch bereits Infizierte vermag er nicht zu schützen. Besonders gemein: Bei den Betroffenen kann es zu einer Überinfektion mit Hepatitis D (HDV) kommen. "Das Virus nutzt das Hepatitis-B-Virus als Vehikel", erklärt Urban. Dann verläuft die Krankheit viel schneller.

Mehr als 20 Jahre Grundlagenforschung stecken in dem kleinen Fläschchen, das vor ihm auf dem Schreibtisch steht. "Es ist sehr selten, dass man als Forscher miterleben darf, wie es von den Anfängen bis zum Medikament kommt", sagt Urban. Als er anfing, das Hepatitis-B-Virus (HBV) zu studieren, wusste niemand, wie das Virus in die menschliche Leberzelle eintritt.

Urban erforschte den Mechanismus zunächst an einem Tiermodell, der Peking-Ente, für die er eine kleine Zucht aufbaute. "Das hat der Forschung einen etwas kuriosen Charakter verliehen", sagt er. Gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe fand er heraus, dass das Virus einen bestimmten Abschnitt seiner Hülle als "Schlüssel" benutzt, um in Leberzellen einzudringen. Dieses Virushüllenstück baute er im Labor nach und fand in zahllosen Experimenten heraus, dass es bei einer nicht infizierten Leberzelle den Rezeptor blockiert, also die Eintrittspforte. "Der Wirkstoff funktioniert wie ein Schlüssel, bei dem man den Bart abbricht und ihn dann in das Schloss steckt", erklärt Urban.

Ein geniales Prinzip.

Nach seinem Erfolg möchte er andere ermutigen, für ihre Ideen zu kämpfen

Doch ob es wirklich Menschen helfen oder sie gar heilen kann, musste er in klinischen Studien beweisen. "Da ist man schnell bei 50 Millionen Euro, und das Risiko, dass das – salopp formuliert – in die Hose geht, ist groß", sagt Urban. Die Pharmaindustrie war nicht interessiert. Und nach dem Crash der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre sei es sehr schwer für Biotech-Unternehmen gewesen, an Venture Capital heranzukommen.

Talentschuppen

Zwei Wettbewerbe – ein Ziel: guten Ideen in Deutschland zum Durchbruch verhelfen. Als stern-Gründer Henri Nannen 1965 Jugend forscht etablierte, wollte er vor allem naturwissenschaftliche Talente fördern. Unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Schulen ist daraus einer der größten Science-Wettbewerbe Europas geworden. 2002 rief der stern zudem mit den Sparkassen, Porsche und dem ZDF den Deutschen Gründerpreis ins Leben. Er zeichnet Gründer aus, die mit ihren innovativen Ideen langfristig Werte schaffen.

Es waren das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) und der Hightech-Gründerfonds, die diese kritische Phase finanzierten. Ihr Mut zum Risiko wurde belohnt: Der Wirkstoff erwies sich als verträglich und hocheffizient. "Die Viruslasten der Probanden sanken exponentiell, und die Leberwerte normalisierten sich."

Aufgeben war für Urban nie eine Option, auch wenn er sich zwischenzeitlich manchmal wie im "Death Valley" fühlte. "Ich war immer total überzeugt von dem Konzept des Wirkstoffs, auch als viele nicht daran glaubten."

Nun möchte er andere ermutigen, für ihre Ideen zu kämpfen. Mit seiner "Stephan Urban Foundation" unterstützt er Jugend forscht und Projekte in der viralen Hepatitis-Forschung, insbesondere solche mit unkonventionellen Ansätzen.

Als Privatmann erfüllte er sich noch einen weiteren Traum. Er kaufte sich einen restaurierungsbedürftigen Karmann Ghia. "Sekretärinnen-Porsche" nannte man das Sportcoupé auf Käferbasis einst. Damit fährt er nun manchmal durch den Pfälzerwald. "Ein unheimlich schönes Auto", sagt Urban. "Ich muss einfach das Dach aufmachen können."