Vielleicht ist Aleppo nirgendwo schöner als unter Abu Samis Orangenbaum. Man kann die Stadt von hier aus nicht sehen. Der Baum steht in einem Hinterhof, unter ihm ist es schattig und kühl. Manchmal setzen sich Vögel auf die Äste und singen ein wenig. Wenn Abu Samis Tür ins Schloss fällt, hält sie alles draußen: die Augusthitze, den Staub, die Traurigkeit. Er hat die Tür den ganzen Krieg lang nicht aufgemacht. Manchmal denkt er, er hätte es nie mehr tun sollen.

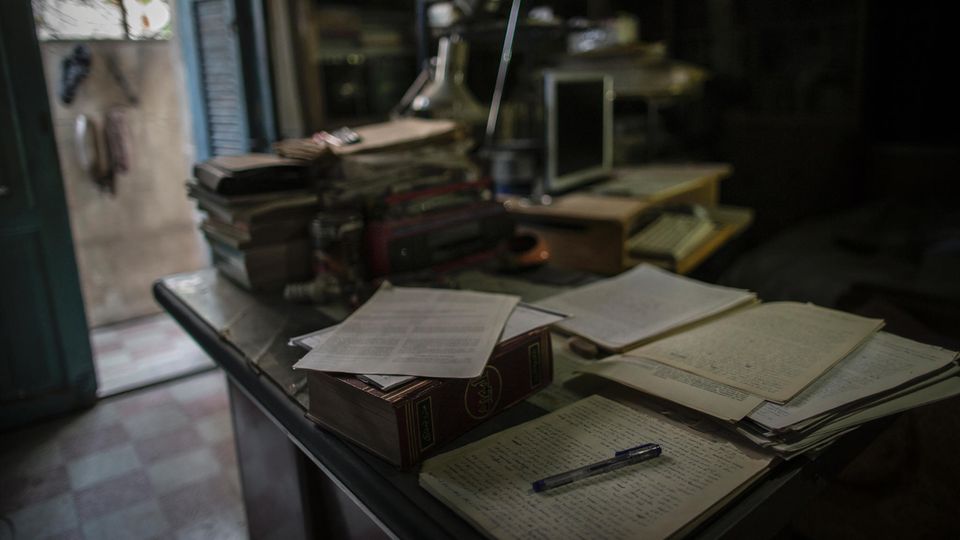

Er hätte nie erfahren, was aus seiner Stadt geworden ist. Abu Sami, der Professor, verbrachte den Krieg unter seinem Orangenbaum, lesend: Shakespeare, Sigmund Freud. Alte griechische Dramen. Als er im Winter zum ersten Mal wieder hinaustrat, waren von den Häusern seiner Nachbarn nur Gerippe übrig. "Wie Hiroshima", sagt er. "Stalingrad. Berlin 1945." Niemand war mehr da. Er war so allein wie zuvor.

Wer Aleppo verliert, der verliert den ganzen Krieg

Auch Abu Sami war im Krieg geflüchtet, wenn man so will, aber nicht ins Ausland, sondern in seine eigene kleine Welt. Während sich seine Straße leerte, schloss er sich ein. Las Studien zur Schädlingsbekämpfung ohne Chemie, er ist Mikrobiologe. Goethe und Thomas Mann, wenn der Beschuss ganz schlimm wurde.

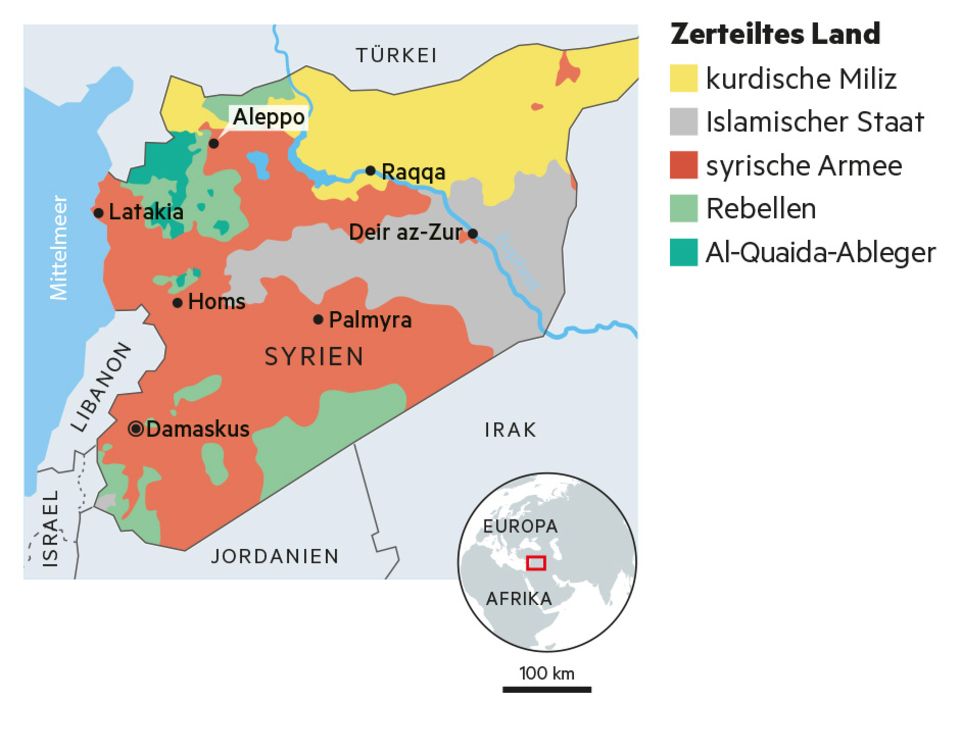

Stundenlang saß er so da, dem Schicksal ergeben, jeden Moment konnte ihn eine Granate treffen oder eine Fassbombe. Seit 2012 teilte die Front Aleppo zwischen dem Assad-Regime und den Rebellen, seitdem kämpften sie hier um Straßenzüge, um einzelne Häuser. Das Regime überzog die Stadt mit einer beispiellosen Bombenkampagne. Lange belagerten die Rebellen die Assad-Seite, am Ende schloss Assad dann die Rebellen ein. Es ging ums Durchhalten. Wer Aleppo verliert, das ahnten beide Seiten, der verliert den ganzen Krieg.

Wahrscheinlich hat sich niemand in Aleppo so lange nahe an der Front aufgehalten wie Abu Sami. In seiner Straße bezogen die Rebellen Stellung und schossen auf eine Basis der syrischen Armee ganz in der Nähe, weniger als 50 Meter entfernt. Er sah den Krieg nicht. Er hörte ihn.

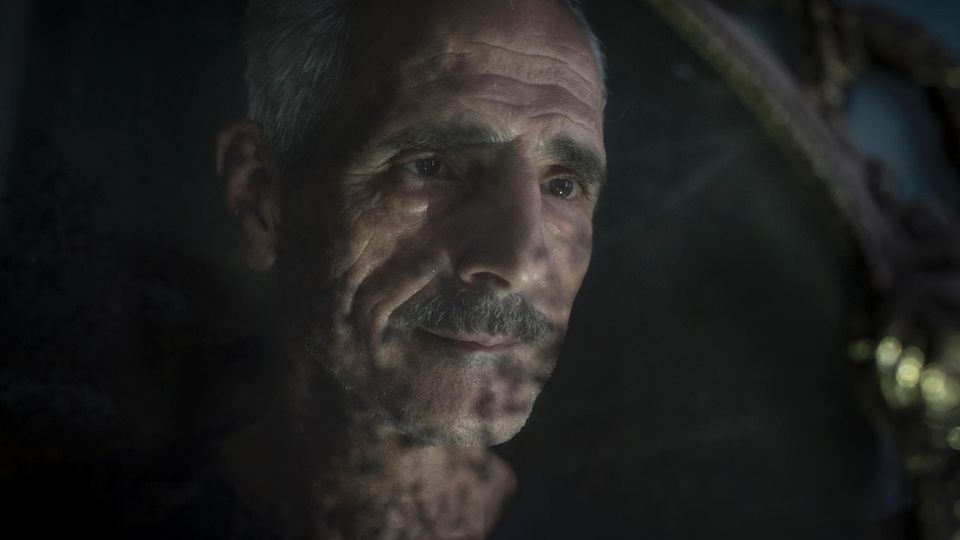

Abu Sami hat an der Uni unterrichtet, früher. Ein leiser, höflicher Mann, 58 Jahre alt, der immer etwas preisgibt, wenn er den Mund öffnet: Der Krieg hat ihm sein Gebiss genommen, Zahn für Zahn verfaulte, er zog sie selbst mit einer Zange. Die Schmerzen fand er erträglicher, als aus seinem Haus zu fliehen.

Damit die Stunden vergingen, übersetzte Abu Sami wissenschaftliche Texte aus dem Russischen ins Arabische, er hat früher in Kiew gelebt, dort hat er noch eine Frau und einen Sohn. "Ich weiß, es klingt wie ein Klischee", sagt Abu Sami, "aber ich habe eines gelernt: dass man an etwas glauben muss. Wenn man nichts hat, woran man glaubt, dann schafft man es nicht." Abu Sami war überzeugt, dass er stärker ist als dieser Krieg. Als wäre der Krieg ein Gegner, den er unbedingt bezwingen wollte.

Er ist diese Stadt. Kaputt, arm, trotzig

Stunden wurden zu Tagen, zu Wochen und Monaten. Anfangs kamen ihn noch zwei Neffen besuchen, ab und zu, brachten ihm Tabak und Samen für Tomaten und Kartoffeln. Aber irgendwann wurde es auch ihnen zu gefährlich in Abu Samis Gegend, und von da an war Abu Sami ganz allein.

Er pflückte Trauben und stellte aus ihnen Essig her. Wenn es regnete, sammelte er das Wasser. Wenn es doch mal Strom gab, kochte er, auch mitten in der Nacht. Er legte Vorräte an. Was sich in die Pfanne werfen ließ: zerdrückte Kartoffeln, Tomaten, Brotreste. Abu Sami lernte, Gemüse anzubauen, sein Innenhof sah bald aus wie ein Beet. Er buk Brot aus seinem eigenen Weizen. Trotzdem hungerte er, das Essen reichte nie, sein Gesicht wurde schmal.

Leise musste er sein, nicht entdeckt wollte er werden, sie hätten ihn für einen Feind halten können und auf ihn schießen. Oder die Tür eintreten und ihn verhaften, weil er ihnen verdächtig vorgekommen wäre: Wer schließt sich schon in seinem Haus ein, wenige Meter von der Front im gefährlichsten Krieg unserer Zeit?

Viereinhalb Jahre lang.

Seltsamerweise wurde sein Wille stärker, je länger es dauerte. Abu Sami hat einen ausgeprägten Stolz auf seine Stadt. Eine Kulturstadt, sagt er, näher am Mittelmeer als an der arabischen Wüste, kaum ein Stein stamme nicht aus der Antike. Niemals hätte Abu Sami Aleppo verlassen, ein abwegiger Gedanke.

Er ist diese Stadt. Kaputt, arm, trotzig. Höflich und freundlich nach jahrelanger täglicher Todesangst. Abu Sami klammert sich an seine Kultiviertheit, und so machen es viele in Aleppo. Sie haben in den Abgrund geschaut, jetzt wollen sie wieder Menschen sein.

Vor allem die Hilfe aus Russland verhalf Assad zum Sieg

Am Ende hatten die Kämpfer der al-Qaida die Rebellen dominiert, die Revolution war da schon lange tot. Im vergangenen Dezember brachen dann syrische, russische und iranische Soldaten und Kämpfer der libanesischen Hisbollah den letzten Widerstand. Vor allem die Hilfe aus Russland verhalf Assad zum Sieg.

Lange konnten nur die Belagerten selbst der Welt vom täglichen Schrecken in ihrer Stadt berichten, auf Twitter und Facebook, sie riskierten dabei oft ihr Leben. Wenn man heute als westlicher Journalist nach Aleppo will, muss man monatelang auf ein Visum warten, und vor Ort begleitet einen meistens eine Aufpasserin des Regimes. Selbst ganz leise Kritik an Assad hört man nur, wenn die Aufpasserin einmal nicht dabei ist.

Der Frieden ist zurück, aber auch die alte Diktatur. Dazu kommt die Armut.

In Ost-Aleppo, dem früheren Rebellengebiet, ist kaum eine Straße verschont geblieben. Da sind viele Wunden von Granateinschlägen, daneben vor allem solche, die nur von Luftangriffen stammen können. Und eine Luftwaffe besaßen hier nur das Regime und Russland.

Es riecht nach Fäkalien und Urin in Aleppo, und nach verbranntem Müll, die Gerüche gehen im Staub ineinander über. Zwischen den Betonplatten der eingestürzten Häuser klemmen Kleiderbügel, hochhackige Schuhe, DVDs. Musiknoten, Schulhefte. Was übrig bleibt von all den ausgelöschten Leben, das Private der Toten, es ist öffentlich ausgestellt. Keiner sieht hin.

Beim Roten Kreuz führen sie eine Warteliste mit Kindern, die eine Beinprothese brauchen. Mädchen weinen, wenn sie zum ersten Mal ihr künstliches Bein sehen. Und in einer der wenigen Kliniken erzählt ein Arzt, dass lang besiegte Seuchen wieder ausbrechen. Cholera, Polio und Hepatitis.

Abu Sami las Homer, während die Häuser seiner Nachbarn in sich zusammenfielen

Aber es fallen keine Bomben mehr, die Scharfschützen sind fort, und Menschen wie Abu Sami wären gern wie die, die sie vor dem Krieg waren. Sie würden gern anschließen an ihr Leben. Die alte Arbeit weitermachen, sich vorspielen, die letzten Jahre hätten gar nicht stattgefunden. Sie wollen sich selbst wiederfinden. Dazu gehört auch, sich zu sagen, es sei doch vor dem Krieg alles gut gewesen.

Tatsächlich ging es Aleppo, der Zweimillionenstadt, der Wirtschaftsmetropole, relativ gut, im Vergleich zum Rest von Syrien. "Wozu?", fragt Abu Sami, "woran hat es uns gefehlt? Hatten nicht selbst die Ärmsten genug Geld, um am Freitag im Park Fleisch zu grillen?"

Abu Sami las Homer, während sich seine Straße leerte, während die Häuser seiner Nachbarn von Bomben getroffen in sich zusammenfielen. Er las und sah nicht die überfüllten Notaufnahmen der Kliniken nach einem Angriff. Oder Kinder, die über eine Straße im Schussfeld rannten. Er sah nicht, wie aus seinen Studenten Kämpfer wurden und aus seiner Stadt, der jahrtausendealten, ein Schlachtfeld, ein Ort, den alles Leben über die Jahre verließ. Er war mittendrin, aber was geschehen war, sah er erst ganz zum Schluss.

Als es an der Tür klopfte an einem kalten Morgen im Winter, Regimesoldaten draußen standen und Abu Sami zum ersten Mal wieder auf seine Straße trat, ein dürrer Mann mit Bart, ein rot kariertes Tuch auf dem Kopf, er stolperte mehr, als er ging. Seine Straße war nur noch Staub.

Wenn man durch Aleppo geht, durch diese Nachkriegswüste, wo die Revolution starb, dann trifft man Menschen mit gebrochenen Biografien. Der Mechaniker, der auf Scania-Lkws spezialisiert ist, eine Kenntnis, für die es in Aleppo keinen Markt mehr gibt. Oder der Tourismus beauftragte, der lieber mit Reisegruppen sprechen würde als mit Journalisten.

"Einer hat verpasst, wie sein Sohn aufgewachsen ist"

Die Stadt ist voller Menschen, deren Existenz, deren Haus, deren Familie es nicht mehr gibt. Und die jetzt etwas suchen, was sie mit ihrem Leben machen könnten. Wie es weitergehen könnte.

An einem Nachmittag geht die Klavierlehrerin Rafif Masri, 52, durch die Gassen des Souks, des Marktviertels, wo nur noch abgebrochene Mauern aus dem Schutt hervorragen. Rafif lebt im weniger zerstörten West-Aleppo, ab und zu kommt sie hierher, in den Osten, und sieht sich an, was aus ihrer Stadt geworden ist. Sie trägt eine falsche Ray-Ban-Sonnenbrille und Jeans, so spaziert sie eine Stunde lang durch die Ruinen. Und denkt daran, was früher hier war, sie kennt noch die Geschäfte, vor ihr liegt ein kleiner Platz mit Bänken, auf denen Pärchen saßen und Eis aßen.

Alles an Rafif verkörpert Sehnsucht. Nach ihrem alten Leben, nach der Frau, die sie war. Der Frau, die Beethoven liebte. Es ist, als wäre es ihr vor den Besuchern peinlich, ihre Stadt in diesem Zustand zu zeigen. Und sich selbst: ohne Job, ohne Plan, ohne einen Tagesablauf. Nackt, irgendwie.

Rafif hat früher an einer Schule Musik unterrichtet, dann gab sie Privatstunden. Die letzte ist zwei Jahre her. Niemand hat in Aleppo Geld für eine Klavierstunde. Um die 80 Dollar staatliche Pension bleiben ihr im Moment, davon gibt sie das meiste für Strom und Wasser aus. Das Wasser kauft sie von öffentlichen Tanks, die Hilfsorganisationen in der Stadt aufgestellt haben. Strom gibt es alle zwei oder drei Tage.

Sie geht langsam durch die zerstörten Gassen, bleibt oft stehen, dreht sich um, sieht sich ein Haus noch mal an. Wer hat darin gewohnt? Rafifs Freunde gingen nach Deutschland, nach Schweden."Einer hat verpasst, wie sein Sohn aufgewachsen ist", erzählt sie. "Aber er kann nicht zurück nach Syrien, er hat Angst, dass ihn hier die Armee einziehen würde." Sie überlegt kurz. "Ich kann ihn ja verstehen."

Ost-Aleppo ist Assads Drohung an jeden, der sich ihm widersetzen will

Auch Rafif fühlt sich, wie Abu Sami, als Schatten ihrer selbst. "Damals war es sehr, sehr, sehr schön", sagt sie. "Sehr, sehr gut." Sie erkennt sich selbst nicht mehr wieder. Sie mag kaum noch Klavier spielen, nicht mal Beethovens zweite Sinfonie, früher tat sie nichts lieber. Jetzt isst sie, duscht, schläft. Chattet auf WhatsApp und schaut fern, Nachrichten, die immer gleichen.

Ost-Aleppo ist Assads Drohung an jeden, der sich ihm widersetzen will. Fürchtet dieses Regime um seine Macht, das ist die Botschaft, dann ist es bereit, jahrelang mit Hubschraubern über Wohnviertel zu fliegen und Bomben zu werfen, so lange, bis niemand mehr aufsteht und nach Freiheit ruft. So lange, bis niemand mehr übrig ist.

Es ist, als hätte Assad an Bertolt Brecht gedacht: Wäre es nicht einfacher, die Regierung wählte sich ein neues Volk? Ein folgsames, schweigsames. Der Präsident kann gut mit Ängsten spielen. Er muss gar nicht drohen, die Syrer wissen, wozu sein Regime fähig ist. Dass es Chemiewaffen einsetzt. Dass es Foltergefängnisse unterhält, die man vielleicht nicht mehr lebend verlässt. Dabei gelingt es Assad, so nett zu wirken, dass ihm viele die Abgründe des Regimes nicht vorwerfen. Ja, suggeriert Assad, meine Polizei mag grausam sein, ich versuche, sie zu zähmen, aber ihr helft mir nicht gerade, wenn ihr auf die Straßen geht und protestiert.

Er ist anders als die üblichen Despoten, Saddam Hussein oder Gaddafi, er lächelt immerzu, seine Frau ist unverschleiert, er hat so gar nichts Böses an sich.

Laut spielte er von Anfang an mit der Angst vor Chaos, vor Gesetzlosigkeit. Vor einer Opposition, die sich radikalisierte. Gegen junge Facebook-Revolutionäre lässt sich kein Propagandakrieg gewinnen, gegen al-Qaida und den IS schon. Assad erließ Amnestien für Islamisten, und aus dem Ausland kamen immer mehr dazu. Er beschoss weiter die moderaten Rebellen in Aleppo, kaum je den IS, selbst als der schon Raqqa und das halbe Land erobert hatte. Er ließ ihn gewähren. Machte noch Ölgeschäfte mit ihm.

"Man müsste den ganzen Apparat auswechseln"

So bekam die Revolution ein anderes Gesicht, ein islamistisches, und Assad stand daneben, lächelnd: Seht, ich habe es euch gesagt.

Heute ist Assads Erzählung die von der Normalität. Er hat nie aufgehört, die Pensionen und Regierungsgehälter zu zahlen, auch an Bürger, die in Rebellengebieten lebten. Er lässt alle das Mobilfunknetz benutzen, egal, ob auf seiner Seite der Front oder auf der anderen.

Er lässt jetzt jeden Tag vom Bahnhof in Aleppo einen Zug abfahren, eine halbe Stunde weit in ein Dorf außerhalb der Stadt und zurück. Eine symbolische Strecke, aber bei der Abfahrt sind die Abteile voller jubelnder Kinder. Sie sind in ihrem Leben noch nie Zug gefahren. Es bedeutet für sie Frieden.

"Wir lieben den Präsidenten", sagt Rafif, die Musikerin. "Er ist so jung, er hat noch Ideen für die Zukunft."

"Er ist besser als das System", sagt ein Mechaniker, ein älterer Mann, der keine Arbeit mehr hat und der die Altstadtgassen zu seinem Haus kaum mehr passieren kann. Zu hoch liegt der Schutt. Aber der Präsident könne dafür nichts. "Man müsste den ganzen Apparat auswechseln", sagt der Mechaniker. Einmal sprach er jemanden vom Amt an, ob er den Schutt wegräumen könne, er bot ihm ein Abendessen an. Der Mann antwortete: Da musst du mehr bieten als ein Abendessen.

Der Mechaniker ist der Einzige in Aleppo, der das Gespräch mit Beschwerden beginnt. Dass immer noch kein fließendes Wasser sein Haus erreiche, erzählt er. Selbst wenn es Arbeit gebe, könne er sie kaum annehmen, sagt er, er müsse sich nachher seine Hände waschen, und das Wasser aus den Tanks sei ihm dafür zu teuer.

Durch die Viertel laufen Männer in Tarnfarben, sie gehören zu regimetreuen Milizen. Sie sollen, weil die Armee überlastet ist, für Ordnung sorgen und für Sicherheit. "Wegen denen kann ich nichts mehr draußen stehen lassen", sagt der Mechaniker, er spricht ganz leise: "Die nehmen alles mit."

Abends kommt die Jugend der Stadt, die verbliebene, zur alten Zitadelle

Die Straßen von Aleppo sind voll mit bettelnden Kindern, die Läden sind leer, die Mittelschicht ist verarmt, der Krieg hat die Wirtschaft zerstört und die Preise explodieren lassen. Aber die Menschen wollen Assad glauben. Sie sehnen sich nach Normalität. Alles wird gut, sagt ihr Präsident, und sie spielen sich selbst vor, das würde stimmen.

Weil es das Leben erträglich macht.

Niemand stellt mehr Fragen wie: Soll jemand unser Land regieren, der Hunderttausende Tote verantwortet? Soll er über unsere Stadt herrschen, die er selbst kaputt gebombt hat? Ist nicht das Beste am Leben unter Assad, dass er auf sein eigenes Gebiet keine Bomben wirft? Sie denken jetzt daran, wie lange heute die Schlange vor der Brotausgabe wohl ist.

Wie besonders der Aufstand 2011 war, wie unerwartet, und wie mutig die Aufständischen, das lässt sich nirgendwo besser spüren als genau hier, in Aleppo. Im Schutt der Revolution, auf den Friedhöfen mit den Hunderten nicht identifizierten Toten. Oder in Gesprächen wie mit Abu Sami, dem Professor. Selbst er verweigert sich, der sonst alles durchdenkt, hinterfragt.

Ist Syrien ein freies Land, Abu Sami?

"Ist Amerika eines?", fragt er.

Warum können wir nicht über Syrien reden?

"Ja, in Syrien gab es Probleme, vor allem die Korruption. Aber ich habe das damals an der Universität angesprochen, als wir Besuch aus Damaskus hatten. Ich durfte das sagen."

Es ist, als gestatte das Regime seinen Bürgern, die Korruption zu kritisieren, wenn sie dafür über alles andere schweigen.

Abends kommt die Jugend der Stadt, die verbliebene, zur alten Zitadelle, der Festung aus dem 13. Jahrhundert. Oben weht die Flagge, rot-weiß-schwarz mit zwei grünen Sternen, unten stehen ausgebombte Häuser. Hier verlief die Front. Und genau hier gibt es jetzt Stände mit Popcorn und Softdrinks, ein Café hat wieder auf, die Leute rauchen Wasserpfeife. In einem Schuhgeschäft erzählt der Verkäufer, er wisse auch nicht, wie sich seine Kunden die Schuhe leisten könnten, sie kosten ein halbes Monatsgehalt.

Aber zum Weiterleben gehören auch neue High Heels und neue Kleider, wenn es irgendwie geht, und abends an der Zitadelle kann man sich zeigen. Als Pärchen, als Familie. Verschleierte Freundinnen kaufen sich ein Eis. Ein Junge fährt mit seinem neuen Fahrrad umher, er hat die Luftpolsterfolie nicht abgemacht, das Rad soll heil bleiben. Und Autos fahren durch die Menge, zum Gesehenwerden, und wenn es nur in einem alten Fiat ist.

Rafif will nach dem Sommer jeden Tag Spaziergänge durch ihre Stadt unternehmen

Auf einem Plakat steht: #BelieveInAleppo, der Twitter-Hashtag einer Marketingkampagne. Vielleicht ist genau das Aleppo, einige Monate nach dem Krieg: ein Versprechen. Irgendwann wird die Stadt wieder glänzen, reden sie sich ein. So lange versprechen sie sich das, bis die Vorstellung stärker ist als die Verwüstung um sie herum und der Mangel.

Menschen können sich flüchten in ihre Hoffnung. So hat Abu Sami den Krieg überstanden, er pflanzte Tomaten, las Thomas Mann und glaubte an sein Überleben. Abu Sami weiß von vielen Verwandten bis heute nicht, wo sie sind, ob sie überlebt haben. Aber bald will er wieder an der Uni unterrichten. Auch er spricht von den Rebellen als "Terroristen", und den Sieg über sie nennt er "Befreiung".

Er glaubt an eine Zukunft unter Assad, jetzt. Er sperrt sich nicht mehr in seinem Haus ein, aber ist er immer noch ein Gefangener?

Rafif will nach dem Sommer, wenn es nicht mehr so heiß ist, jeden Tag Spaziergänge durch ihre Stadt unternehmen. "Weil ich sie so liebe", sagt sie.

Sie weiß, ihre Liebe ist unglücklich.