Wenn sich Mächte zwischen Galaxien und Sternen bekriegen, dann bedeutet das in der Regel: Man sitzt vor dem Bildschirm und streamt die galaktische Filmtrilogie "Star Wars". Heute ist das keine reine Science-Fiction mehr, sondern Realität. Längst beschränken sich Kriege nicht mehr nur auf Territorien wie die Ukraine oder den Grund der Ostsee. Perspektivisch werden politische Kämpfe immer häufiger im All ausgefochten.

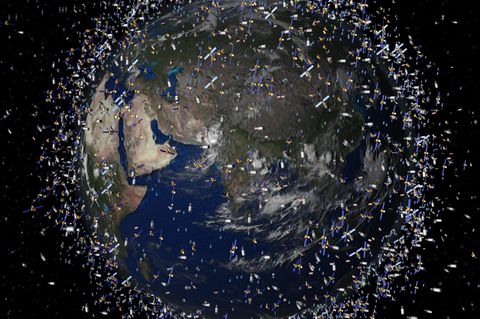

China provozierte bereits vor zehn Jahren, indem es den Weltraum zu einem neuen Bereich der Kriegsführung erklärte. Seitdem haben Peking und Moskau ihre Fähigkeiten so weit ausgebaut, dass sie Satelliten anderer Nationen beschatten, stören, manipulieren oder sogar zerstören können. Doch ohne die Hightech-Trabanten gäbe es kein GPS, keine Internetverbindung, keine Wettervorhersagen. Ohne sie herrschte auf der Erde Funkstille. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnete Satelliten deshalb als "Achillesferse moderner Gesellschaften". Aber wie wollen Deutschland und Europa ihre Infrastruktur im Orbit schützen?

Frieden ist im Weltraum ein dehnbarer Begriff

Einen Teil der Antwort könnte es kommende Woche bei einem Gipfeltreffen in Bremen geben: Am 26. und 27. November beraten dort die Minister von 23 Mitgliedsstaaten der europäischen Raumfahrtbehörde Esa. Es geht unter anderem um ein neues Budget für die Raumfahrt. Esa-Chef Josef Aschbacher forderte vor dem Treffen mindestens 22 Milliarden Euro – wohl wissend, dass die Summe unter anderem wegen Sparmaßnahmen der Länder niedriger ausfallen könnte.

Das Budget wird nicht nur über den Ausbau des Copernicus-Programms – Europas Prestigeprojekt für Umwelt- und Katastrophenschutz – und das Ariane-6-Projekt entscheiden. Daneben wird es auch um die Sicherheit und Verteidigung im All gehen – ein heikles Thema. Die Esa versteht sich als zivile Behörde und hat sich als solche der friedlichen Nutzung des Weltraums verpflichtet, was auch bedeutet: keine klassischen militärischen Aktivitäten im All.

Solche Formulierungen können auch weit ausgedehnt werden, erklärt Generalmajor Michael Traut vom Weltraumkommando der Bundeswehr dem stern. "Viele Raumfahrttechnologien haben einen ausgeprägten Dual-Use-Charakter. Die friedliche Nutzung schließt daher Aktivitäten nicht aus, die für Sicherheit und Verteidigung genutzt werden können." Die Esa könne damit auch Projekte realisieren, die einen militärischen Nutzen haben. Theoretisch kann schon jetzt jede Satellitenaufnahme auch für militärische Zwecke genutzt werden. Fragt sich nur, ob die europäische Raumfahrtbehörde das möchte.

Deutschlands Pläne gegen Übergriffe im All

Deutschland kämen militärische Ambitionen der europäischen Partner zumindest gelegen. Seit mehreren Jahren ist die Bundesrepublik Mitglied mehrerer internationaler Weltraumprogramme, wie der sogenannten Combined Space Operations Initiative und der Operation Olympic Defender. "Raumfahrt ist Teamsport", sagt der Generalmajor. Sicherheitsexperten betonen aber auch, dass sich Deutschland aus der Abhängigkeit seiner Partner, allen voran den USA, lösen müsse.

Ein erster Schritt in diese Richtung dürfte die Weltraumstrategie sein, die die schwarz-rote Koalition eine Woche vor dem Esa-Treffen präsentiert hat. Sie steckt den Rahmen dafür, "wie wir uns im All besser schützen und verteidigen (...) können", erklärte Verteidigungsminister Pistorius. Unter anderem sieht der Plan vor:

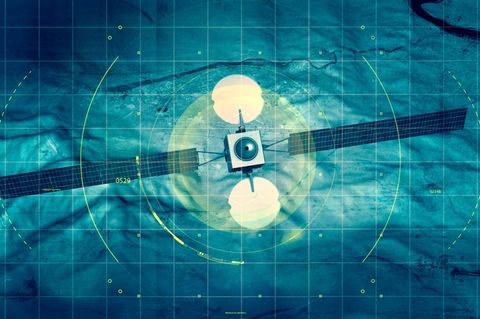

- Dass Deutschland mit Wächtersatelliten und Raumgleitern ausgestattet wird, die feindliche Annäherungsmanöver bemerken und abwehren können.

- Geräte im Weltraum sollen mit einer "Härtung" gegen elektromagnetische Impulse versehen werden.

- Die Bundeswehr soll Lasersysteme erhalten, um andere Satelliten blenden zu können.

- Außerdem will Deutschland spezielle Radarsysteme in den USA einkaufen, um im Krisenfall vom Boden aus die Kommunikation anderer Staaten einschränken zu können.

- Die Bundesregierung will ihre Zusammenarbeit mit Nato-Verbündeten und weiteren internationalen Partnern stärken.

- Fällt die Infrastruktur im All aus, soll zügig Ersatz mit Kleinraketen in den Weltraum gebracht werden. Dafür arbeitet Deutschland mit Großbritannien und Norwegen zusammen.

- Wichtige Technologien für die Sicherheit im Weltraum sollen verstärkt in Deutschland entwickelt werden.

Auch wenn die Strategie militärische Angriffe möglich macht, geht es vor allem um Abschreckung. Explizit nicht anschaffen will die schwarz-rote Koalition Waffensysteme, die andere Satelliten kinetisch, also physisch, zerstören können und so neuen Weltraumschrott produzieren. Dazu hat sich die Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen verpflichtet. Eine kinetische Wirkung, wodurch beispielsweise die Kamera eines Satelliten zerstört und dessen Funktion massiv eingeschränkt wird, schließt Generalmajor Traut trotzdem nicht aus. Solche Möglichkeiten halte man sich aus strategischen Gründen bewusst offen.

In Europa ist Deutschland nicht das erste Land mit solch einer Strategie. Polen hat ein entsprechendes Papier mit militärischem Schwerpunkt seit 2017 und ein eigenes Netzwerk für Weltraumüberwachung und -verfolgung aufgebaut, dessen Daten in das EU Space Surveillance and Tracking System einfließen. Auch Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien haben in den vergangenen Jahren Strategien entwickelt. Zeitlich hinkt Deutschland hinterher, inhaltlich übertrumpft es aber die Pläne der Partner, sagt Juliana Süß, Militärwissenschaftlerin und Expertin für Raumfahrtpolitik am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit gegenüber dem stern. "Die britische Strategie, beispielsweise, ist inhaltlich noch sehr vage, und wurde auch vor dem Beginn der Groß-Invasion der Ukraine veröffentlicht – die Bedrohungslage war damals eine andere." Insofern dürfte Deutschland mit Frankreich aktuell die klarste Weltraumvision haben.

Auch finanziell investiert die Bundesrepublik mehr als alle anderen: Das französische Budget für militärische Weltraumprojekte bezifferte Präsident Emmanuel Macron Anfang November auf etwa 10,2 Milliarden Euro. Boris Pistorius hatte versprochen, sein Ministerium werde für die kommenden fünf Jahre 35 Milliarden beisteuern. Zehn Milliarden könnten laut Generalmajor Traut noch aus anderen Ministerien dazukommen.

Irdische Drohungen im Orbit

Dass sich Deutschland erst jetzt der Sicherheit seiner Satelliten widmet und auch die Esa die militärische Sicherheit im Orbit auf ihre Agenda gesetzt hat, liegt auch am Ukrainekrieg. Seit der russischen Invasion mehren sich Signalstörungen im satellitenbasierten Navigationssystems GPS. Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass die Vorfälle Teil von Russlands hybrider Kriegsführung gegen den Westen sind.

Die Waffen im All

Militär- und Raumfahrtexperten unterscheiden vier verschiedene Arten von Antisatellitenwaffen:

- Elektronische Maßnahmen behindern GPS-Signale, indem sie sie stören oder fälschen (Jamming und Spoofing).

- Bei Cyberangriffen können Satelliten manipuliert, ausspioniert oder gestört werden.

- Kinetische Waffen können Satelliten physisch zerstören. Möglich wäre das mit Raketen, die vom Boden direkt auf Satelliten abgefeuert werden. Russland und China haben diese Methode an eigenen, ausgemusterten Satelliten demonstriert. Auch Raketen mit Nuklearsprengköpfen gehören dazu.

- Zu den nichtkinetischen Waffen gehören Laser- oder Teilchenstrahlwaffen, die Sensoren an Satelliten blenden oder dauerhaft beschädigen. China verfügt über solche Waffen, Russland behauptet es und die USA hätten die Voraussetzungen, um solche Waffen herzustellen.

Dabei war der Weltraum von Beginn an nie eine militärfreie Zone. Schon Sputnik war nichts anderes als eine sowjetische Machtdemonstration im Kalten Krieg. Mittlerweile soll Russland sogar westliche Satelliten verfolgen und ausspionieren. Die US-Regierung geht davon aus, dass Moskau Satelliten entwickelt, die mit einem nuklearen Sprengkopf versehen sind und zentrale Teile der zivilen Satelliteninfrastruktur zerstören können.

Spätestens mit der Kommerzialisierung des Weltraums hat auch China das All für sich entdeckt. Heute lässt sich Peking Satellitenbilder von strategisch wichtigen Orten und Städten wie Berlin liefern und hat in den vergangenen Jahren seine Fähigkeiten zur Zerstörung von Satelliten durch Waffensysteme in der Luft und am Boden ausgebaut. Zudem verfügt das Land über elektromagnetische Störungsfähigkeiten, die die Nutzung von Satelliten-Navigationssystemen einschränken oder manipulieren.

Startet in Bremen eine neue Ära für die europäische Raumfahrt?

Aufgrund dieser Entwicklungen will die EU ab kommendem Jahr ihr Programm European Defence Space Shield umsetzen. Es soll die Satelliten- und Kommunikationsinfrastrukturen schützen. Sicherheitsexperten wie Juliana Süß und Michael Traut hoffen auch auf die Esa.

Zwar versuchte Generaldirektor Aschenbacher in einem Interview mit der österreichischen Zeitung "Standard" von dem Sicherheitsthema abzulenken, indem er betonte, dass Klimaforschung und Erdbeobachtung weiterhin die wichtigsten Aufgaben der Esa bleiben würden. Ein Drittel des Budgets sei für das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus reserviert.

Andererseits hatte der Esa-Chef in der Vergangenheit angedeutet, dass die Esa keine rein zivile Behörde bleiben müsse. Am Ende obliegt die Entscheidung über die militärische Sicherheit im All auch den 23 Mitgliedern. "Man darf nicht vergessen, dass jedes Land die Bedrohung anders einschätzt und nicht alle über dieselben Fähigkeiten und die nötige Infrastruktur verfügen", erklärt Militärwissenschaftlerin Süß.

Für Vorreiter wie Deutschland bietet das Ministertreffen in Bremen trotzdem die Möglichkeit, sich zusammen mit Pionieren wie Polen und Frankreich als Befürworter zum Schutz der Satelliten zu profilieren.