US-Präsident Barack Obama hat erneut die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union (EU) gefordert. "Die USA unterstützen nachdrücklich die Bemühungen der Türkei, Mitglied in der EU zu werden", sagte Obama am Montag vor dem türkischen Parlament in Ankara. Die Türkei sei stets ein entschiedener Verbündeter und ein verantwortlicher Partner in den transatlantischen Beziehungen und für die europäischen Institutionen gewesen.

Die Türkei sei mehr als nur mit einer Brücke über den Bosporus mit Europa verbunden, sagte der US-Präsident weiter. Die Türkei teile mit Europa seit Jahrhunderten eine gemeinsame Geschichte, Kultur und Wirtschaft. Europa werde mit der Vielfältigkeit der Völker, Religionen und Traditionen nur gewinnen, nicht verlieren, betonte Obama. Allerdings müsse auch die Türkei politische Reformen vorantreiben und Anstrengungen im rechtsstaatlichen Bereich unternehmen.

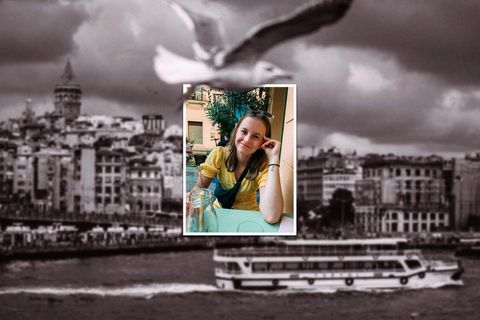

Am Montagmorgen hatte Obama seinen Besuch in der Türkei offiziell mit einer Kranzniederlegung am Mausoleum des Staatsgründers Kemal Atatürk begonnen, später traf er mit dem türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül zusammen. Am Vorabend war der US-Präsident aus Prag kommend eingetroffen. Obama hatte dort die EU-Staats- und Regierungschefs aufgefordert, die Türkei als Mitglied aufzunehmen. Noch am Abend will Obama nach Istanbul weiterfliegen, wo am Dienstag unter anderem Gespräche mit religiösen Führern und ein Forum mit Jugendlichen geplant sind.

USA und Türkei wollen enger zusammenarbeiten

Die Türkei spiele eine wichtige Rolle als Brücke zwischen der islamischen Welt und dem Westen, sagte der US-Präsident gegenüber Gül. Zwischen den überwiegend christlich geprägten USA und der islamischen Türkei könne es eine "Modell-Partnerschaft" geben, sagte er und betonte die "außerordentlich große Bedeutung" der Türkei als Bündnispartner der USA.

Darüber hinaus sei er sich mit Gül darüber einig, dass Terrorismus unter keinen Umständen akzeptabel sei. Für die USA gehöre die kurdische PKK unverändert auf die Liste terroristischer Organisationen. Auch Gül betonte die Übereinstimmung zwischen beiden Ländern im Kampf gegen den Terrorismus. Bei dem Treffen sei es um zahlreiche Themen wie die Entwicklung in Irak und Afghanistan, die Bemühungen um die Nichtweiterverbreitung von nuklearen Waffen und den Nahost-Frieden gegangen, sagte Obama.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA hätten sich aber zu lange auf militärische Fragen und die nationale Sicherheit konzentriert. Beide Seiten müssten außerdem bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrise zusammenarbeiten, forderte Obama. Auch die Türkei befürwortete eine engere politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Beide Länder hätten die gleichen Interessen, sagte Staatspräsident Gül.

Obama lobt Gespräche zwischen Armeniern und Türken

Auf die Frage, ob er weiterhin glaube, dass es in der Türkei einen Völkermord an den Armeniern gegeben habe, sagte Obama, er ändere seine Sichtweise nicht. Er sei aber sehr froh, dass es intensive Gespräche zwischen Türken und Armeniern über die gemeinsame Aufarbeitung ihrer Geschichte gebe. Gül betonte, dass sein Land an einer Versöhnung mit dem Nachbarland Armenien arbeite. Eine Historiker-Kommission befasse sich mit dem Streit um die Massaker.

In Ankara hat die Absicht von Abgeordneten und Senatoren, im US-Kongress eine Resolution über den Völkermord an den Armeniern zu verabschieden, großen Protest ausgelöst und die bilateralen Beziehungen belastet. Während des ersten Weltkriegs wurden zum Ende des Osmanischen Reiches rund 1,5 Millionen Armenier getötet. Im US-Wahlkampf hatte Obama von "überwältigenden historischen Beweisen" für einen Völkermord gesprochen.

Der Besuch Obamas in der Türkei wird als ein Signal für den Wunsch nach einer verstärkten Zusammenarbeit mit gemäßigten Kräften in der islamischen Welt gewertet. Allerdings werde Obama in der Türkei nicht die im US-Wahlkampf für die ersten hundert Tage seiner Amtszeit angekündigte Grundsatzrede zur islamischen Welt halten, hieß es im Weißen Haus. Obama sucht in der Türkei auch Unterstützung für seine neue Strategie in Afghanistan und Pakistan sowie für den Irak, das die amerikanischen Truppen zum großen Teil bis 2010 verlassen wollen.