Kinder sollen in Deutschland rechtlich deutlich bessergestellt werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat am Dienstag in Berlin den lange erwarteten Gesetzentwurf für eine Festschreibung der Kinderrechte im Grundgesetz vorgelegt. Künftig werde bei allem staatlichen Handeln immer mitgedacht werden müssen, dass Kinder besonderen Schutz, Achtung und Förderung verdienten, sagte Lambrecht. "Sie sind keine kleinen Erwachsenen, sondern sie haben unsere besondere Berücksichtigung verdient und deswegen die Verankerung im Grundgesetz."

Konkret geplant ist eine Änderung von Artikel 6 des Grundgesetzes, in dem das Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat geregelt ist. Dort soll folgender neuer Absatz 1a eingefügt werden: "Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör."

Kinderrechte: Das können sie bewirken

Kinderschutzorganisationen fordern schon seit Jahren, dass die Kinderrechte explizit ins Grundgesetz geschrieben werden und verweisen dabei darauf, dass die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland bislang nur unzureichend umgesetzt seien. Union und SPD hatten die Verfassungsänderung schließlich im Koalitionsvertrag vereinbart. Nachdem der Gesetzentwurf nun vorliegt, sind schwierige Verhandlungen zu erwarten, denn für die Grundgesetzänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig.

Was könnte sich dadurch konkret für Kinder ändern?

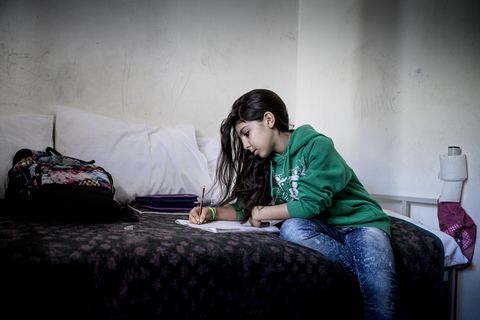

Eine Menge, sagen Kinderschutzverbände. Das beginnt bei Planungsentscheidungen: Soll an einem Ort ein Spielplatz oder eine Tankstelle entstehen? Kommt ein Zebrastreifen auf die Straße vor der Schule oder nicht oder eine Umgehungsstraße um die Wohnsiedlung, in der viele Kinder leben? Und es geht bis hin zu der Frage, wofür Bund, Länder und Kommunen eigentlich ihr Geld ausgeben. Durch die Festschreibung im Grundgesetz, so argumentieren die Befürworter, bekämen die Belange von Kindern ein ganz neues Gewicht und müssten immer mitgedacht werden. Zudem müssten Kinder bei Entscheidungsprozessen mit angehört und ihre Meinung müsste berücksichtigt werden.

Immer wieder wird auf die UN-Kinderrechtskonvention verwiesen. Was genau ist das eigentlich?

Ein Vertrag, den die Vereinten Nationen geschlossen haben. Vor genau 30 Jahren - im November 1989 - verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten darin, Kindern grundlegende Rechte zu garantieren: Zum Beispiel das Recht auf Schutz vor Gewalt, das Recht auf Freizeit, oder das Recht auf Bildung. Die Staaten sagen darin außerdem zu, dass das Wohl des Kindes bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, vorrangig zu berücksichtigen ist. In Deutschland sei das bisher rechtlich nicht ausreichend umgesetzt, sagen Kinderschützer und machen deshalb seit Jahren Druck, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.

Das Wichtigste aus der Bundespolitik auf einen Blick

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Hauptstadt-Newsletter – und lesen Sie die wichtigsten Infos der Woche, von unseren Berliner Politik-Expertinnen und -Experten für Sie ausgewählt!

Aber nicht alle sind dafür. Was sagen die Kritiker?

Gut gemeint, aber nicht nötig, findet zum Beispiel der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier. Die Grundrechte, die im Grundgesetz verankert seien, stünden sowieso allen Menschen zu, auch den Kindern. Die Gegner der Verfassungsänderung sagen außerdem, dass das Grundgesetz nicht überfrachtet werden dürfe. Und Kritiker - auch in den Regierungsparteien CDU und CSU - befürchten zu starke Durchgriffsrechte des Staates, die dann mit den Rechten der Eltern kollidieren könnten. Die Befürworter sehen in größeren Durchgriffsrechten dagegen gerade auch die Chance, Kinder besser vor Gewalt und Misshandlung zu schützen.

Kleine Kinder bei politischen oder gerichtlichen Entscheidungen beteiligen - wie soll das überhaupt funktionieren?

In Gerichtsverfahren sei es heute schon möglich, Kinder ab einem Alter von drei bis vier Jahren anzuhören, sagt Kinderrechtsexpertin Linda Zaiane vom Deutschen Kinderhilfswerk. Das werde aber nicht konsequent umgesetzt. Beteiligung oder Anhörung bedeuteten auch nicht zwingend, dass ein Kind wie ein Erwachsener befragt werde. "Man muss dann, je nachdem wie reif das Kind ist, die Methoden anpassen. Zum Beispiel kann das Malen von Bildern oder die Analyse des Verhaltens eines Kindes auch eine Art Anhörung sein." Beispiele wären Missbrauchsfälle, Verfahren, in denen Eltern über das Umgangsrecht der Kinder streiten oder auch Bauvorhaben.

Und ab wann sollen die Kinderrechte im Grundgesetz stehen?

Unklar. Denn jetzt beginnt ein schwieriger politischer Prozess. Sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat müssen Zwei-Drittel-Mehrheiten gefunden werden. Solche Mehrheiten sind für Grundgesetzänderungen vorgeschrieben. Das bedeutet, über Partei- und Bundesländergrenzen hinweg steht eine langwierige Kompromisssuche an, mit den üblichen Hindernissen: Was den einen nicht weit genug geht, ist den anderen zu weitgehend. Ein Scheitern ist deshalb nicht ausgeschlossen. Justizministerin Lambrecht rechnet aber nicht damit. Sie hofft, dass die Grundgesetzänderung im kommenden Jahr verabschiedet wird.