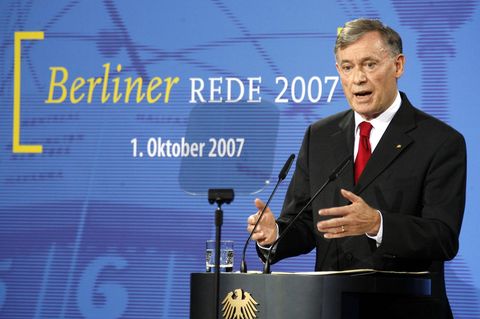

Unsicher hielt sich Horst Köhler mit beiden Händen am Pult fest. Dann las er seinen Text mit versteinerter Miene ab, als sei ihm zuvor auf dem Flur Flur der Leibhaftige begegnet. "Ich habe mich entschlossen, im kommenden Jahr erneut für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren", sagte der Bundespräsident. Fröhlich klang das nicht, eher wie nach Ausrufung des Notstandes im Land. Das dürfte kein Zufall gewesen sein. Denn Köhlers Worte im Mai letzten Jahres läuteten eine politisch brisante Situation ein: Erstmals muss sich ein Präsident, der zur Wiederwahl antritt, einer Kampfkandidatur stellen. Die SPD hatte Gesine Schwan für die Wahl nominiert.

Mach's nochmal, Papa Heuss

Drei Staatschef der Bundesrepublik sind bisher für eine zweite fünfjährige Amtszeit angetreten: Theodor Heuss (1949 - 1959), Heinrich Lübke (1959 - 1969), Richard von Weizsäcker (1984 - 1994). Und bei ihnen war die zweite Amtszeit kinderleicht zu erreichen. Die Mehrheiten waren satt. Bei Heuss, dem ersten Bundespräsidenten überhaupt, überlegte der Bundestag gar, wegen der Beliebtheit des Liberalen das Grundgesetz zu ändern - "Papa Heuss" hätte dann auch eine dritte Amtszeit anstreben können; wollte er aber nicht. Andere Bundespräsidenten entschieden sich gegen eine abermalige Kandidatur, weil sich die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung geändert hatten: Roman Herzog hatte kaum eine Chance gegen Johannes Rau, und Rau später keine gegen Köhler.

Doch Horst Köhler kann sich als Erster, der zum zweiten Mal antritt, seiner Wiederwahl nicht hundertprozentig sicher sein. Denn die SPD schickt mit der ehemaligen Hochschulpräsidentin Schwan eine Frau ins, die Köhler vor fünf Jahren nur hauchdünn mit 604 Stimmen (50,1 Prozent) gegen 589 (48,9 Prozent) schlagen konnte. Damit errang Köhler nur eine Stimme mehr, als für die damalige absolute Mehrheit erforderlich war. Und wenn am Samstag die Bundesversammlung im Reichstag zur Wiederwahl zusammentritt, wird es bei der Abstimmung, zumindest in der ersten Runde, wieder eng.

Die Fürstin muss zuhause bleiben

Die dabei notwendige absolute Mehrheit beträgt dieses Mal - bei insgesamt 1224 Delegierten - 613 Stimmen. Theoretisch könnte Köhler 615 Stimmen schaffen, sofern ihm alle Stimmen der CDU/CSU (497), der FDP (107), der bayerischen Freien Wähler (10) und des aus der CDU ausgetretenen Henry Nietzsche zufallen. Doch gewählt wird geheim mit verdeckten Stimmzetteln. Unwahrscheinlich, dass alle, die auf einem Köhler-Tickett nach Berlin kommen, dies auch für ihn in die Urne stecken. Andererseits könnte Köhler etwa die Stimme des SPD-Bundestagsabgeordneten Stephan Hilsberg bekommen, der starke Bedenken hat, seine Stimme der Sozialdemokratin Schwan zu geben, weil sie die DDR noch heute nicht einen "Unrechtsstaat" nennen will.

Die erstmals spannenden Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung, rücken ein politisches Organ in den Vordergrund, das man bisher gern als Abnick-Verein oder Zipfelmützentreffen verunglimpfte. Dabei fallen dort zuweilen sehr bewusste politische Entscheidungen. Noch mit Schrecken erinnert sich die CSU daran, dass vor vier Jahren die von ihr zur Delegierten gekürte Fürstin Gloria von Thurn und Taxis nicht für Köhler stimmte, sondern für Gesine Schwan. Ein Votum von Frau zu Frau. Die Fürstin wurde von der CSU vorsichtshalber für dieses Jahr erst gar nicht mehr nominiert.

Rechtsextreme unter den Delegierten

Die Bundesversammlung mit ihren 1224 Wahlfrauen und Wahlmännern ist das größte parlamentarische Gremium im Land. Allerdings hat sie nur eine Aufgabe: Sie tritt ausschließlich zur Wahl des Bundespräsidenten zusammen. Zu ihr gehören die Mitglieder des Bundestages sowie eine gleiche Anzahl von Delegierten, die von den Länderparlamenten bestimmt werden. Wie viele ein Landtag entsendet, hängt von der Bevölkerungszahl des jeweiligen Bundeslandes ab. Aus dem Düsseldorfer Landtag kommen 131 Delegierte, aus dem saarländischen Landtag gerade mal acht.

Bei diesem Verfahren werden auch die Kleinsten in den Landtagen berücksichtigt: Die Fraktionen eines Länderparlaments schlagen Delegierte vor, dann wählt der Landtag nach dem so genannten D'Hondtschen Verfahren entsprechend der parlamentarischen Fraktionsstärken. So kommt es, dass auch Rechtsextreme in der nächsten Bundesversammlung sitzen werden; die NPD entsendet drei Delegierte, die Deutsche Volksunion (DVU) einen. Die Länderparlamente müssen nicht ausschließlich Abgeordnete entsenden. Guter Brauch ist, einige Mandate verdienten und bekannten Bürgern zu übertragen, zum Beispiel Sportlern, Schauspielern - oder eben dem hohen Adel.

Ex-Stasi-Leute von der Linkspartei

Abgestimmt wird ohne Aussprache. Es kandidieren in der ersten Runde: Köhler, Schwan, der Schauspieler Peter Sodann und der rechtsextreme Liedermacher Frank Rennicke. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder erhält - also die absolute Mehrheit erringt. Wird diese im ersten und zweiten Wahlgang verfehlt, genügt im dritten Wahlgang die so genannte relative Mehrheit. Gewählt ist dann, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Wenn also am Samstag die Bundesversammlung den neuen Präsidenten wählt, könnte das Staatsoberhaupt am Jahrestag des Grundgesetzes mit vier rechtsradikalen Stimmen ins Amt kommen. Sie dürften für Köhler votieren, wenn es zu einer dritten Runde kommt. Vielleicht schwenken sie sogar schon früher in sein Lager um. Drei Wahlgänge waren bisher nur 1969 (Gustav Heinemann) und 1994 (Roman Herzog) nötig.

Andererseits bringen es SPD, Grüne und Linkspartei, die spätestens in der dritten Runde für Schwan stimmen wollen, auf theoretisch 604 Stimmen. Dazu kommt noch die Stimme von Anke Spoorendonk, Vertreterin der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, die dem SPD-Lager zugerechnet wird. Kommen noch Abweichler aus dem bürgerlichen Lager hinzu, könnte es für Köhler eng werden. Schwans Kür zur Bundespräsidentin würde ein Makel anheften - unter den Delegierten der Linkspartei sind mindestens eine Handvoll ehemaliger Stasi-Mitarbeiter.

Heinrich Wer?

Diese knappen Mehrheitsverhältnisse schaffen Unsicherheit, und vielleicht zeigte Köhler deshalb dieses zerknautschte Gesicht bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur. Denn ob ein Präsident wiedergewählt wird, hängt nicht so sehr von seinen Leistungen ab, sondern vor allem von der Frage, ob er noch in die politische Landschaft passt.

Das zeigt die Geschichte der Bundespräsidenten. Zum Beispiel die Wiederwahl von Heinrich Lübke. Heinrich Wer? Der CDU-Politiker blieb im allgemeinen Gedächtnis vor allem wegen seiner rätselhaften Reden, die kaum zu entschlüsseln waren, eine Spottfigur, der die Kabarettisten ein Denkmal bauten. Dennoch amtierte der einstige Verlegenheitskandidat, der bis 1959 ein kaum bekannter Landwirtschaftsminister gewesen war, zehn Jahre. Er passte halt. Bei seiner zweiten Wahl verweigerte sich die SPD 1964 den Unionswünschen nicht und stellte damit auch die Weichen für eine Große Koalition. Heute verhält es sich gegenteilig: Derzeit suchen SPD und Union eher nach Wegen, die Koalition zu beenden und eigene parteipolitische Stärke zu beweisen. Das Problem der SPD: In den Meinungsumfragen rangiert Köhler weit vor Schwan, sie profiliert sich also gegen den demoskopisch erhobenen Willen der Bevölkerung.

Köhler und der Fußball

Noch in der Weimarer Republik wurde der Reichspräsident direkt vom Volk gewählt. Doch seine Stellung war eine andere: Das damalige Staatsoberhaupt hatte mehr Macht - und missbrauchte sie. Paul von Hindenburg ernannte Adolf Hitler zum Reichskanzler und unterschrieb die Ermächtigungsgesetze. Die Väter des bundesrepublikanischen Grundgesetzes dagegen reduzierten die Kompetenzen des Amtsinhabers stark, und brachten dies auch mit der nur mittelbaren demokratischen Legitimation über die Bundesversammlung zum Ausdruck.

Sie wollten damit auch populistische Wahlkämpfe vermeiden. Denn die Definition des Amts schreibt vor, dass der Bundespräsident parteipolitisch strikt neutral ist. Das führt zuweilen zu eher kuriosen politischen Appellen. Etwa wenn Köhler sein Amtsverständnis mit dem Satz beschreibt, er wolle, dass wir "den Ball beherzt und gekonnt nach vorne spielen sollten, anstatt ängstlich den eigenen Sechzehnmeterraum zu bewachen."