Der 4. August 1944 begann in Amsterdam als "ein ganz gewöhnlicher Freitagmorgen". So erinnerte sich jedenfalls die Büroangestellte Miep Gies noch viele Jahre später. Aber noch vor elf Uhr kam die Katastrophe ins Haus Prinsengracht 263. Deutsche Besatzer holten die jüdische Familie Frank und ihre Freunde aus dem Hinterhaus, in dem sie sich mehr als zwei Jahre lang versteckt hatten. Mit einem Schlag war ihre mühsam bewahrte Hoffnung auf Rettung zerstoben. Auch 60 Jahre später weiß niemand, wer sie damals ans Messer geliefert hat.

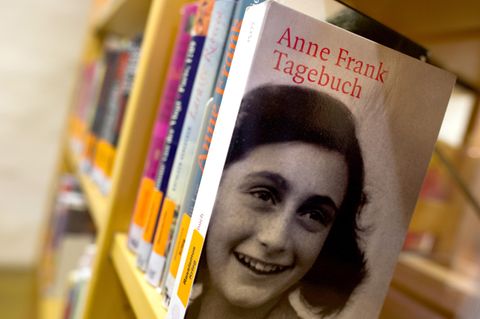

Unter denen, die von 1942 bis 1944 im Haus dicht auf dicht gehaust hatten, war Anne Frank mit ihren 16 Jahren die Jüngste. Durch sie weiß alle Welt heute, wie es in der räumlichen Enge und in der ständigen Angst vor Entdeckung zuging und welche Träume und Sorgen das Mädchen und seine Schicksalsgenossen Tag und Nacht bedrängten. Annes Aufzeichnungen bilden heute eines der weltweit am meisten gelesenen Bücher.

Millionenauflagen für "Das Hinterhaus"

Das Tagebuch mit dem Titel "Das Hinterhaus" hat Millionenauflagen in dutzenden von Sprachen erlebt. Es wurde auch verfilmt und für die Bühne aufbereitet, und bis heute bewegt es die Herzen von Menschen aller Altersgruppen. Jährlich kommen mehr als 900 000 Interessenten aus aller Welt, um in dem Haus an der Westerkerk das Versteck hinter einem drehbaren Bücherschrank kennen zu lernen. Dort hatte sich die Hoffnung so lange halten können. Wie es in dem Versteck aussah, illustriert auch der Ende September im Frankfurter Verlag S. Fischer erscheinende Bildband "Die Welt der Anne Frank". Er schildert das Leben der Familie Frank im Versteck anhand von wenig bekannten Familienfotos, Aufnahmen des Anne-Frank-Hauses sowie Texten zum historischen Hintergrund und Tagebuch-Auszügen.

Die Hoffnung der Franks endete jäh, als ein SS-Mann mit Revolver im Anschlag und drei Helfern zur Seite in der Tür auftauchte. Die Schergen folgten einem Tipp. "Es gab einen Anruf" - das ist alles, was in diesem Zusammenhang mit einiger Sicherheit feststeht. Wer das Versteck verraten hat, blieb ungeklärt. Verdächtigungen und Mutmaßungen gab es nach dem Krieg reichlich. Forscher und Kriminalisten gingen vielen Hinweisen nach. Aber noch 2003 kam das renommierte Niederländische Institut für Kriegsdokumentation (NIOD) zum selben Ergebnis wie schon nach einer Untersuchung von 1986: "Der genaue Hergang lässt sich nicht rekonstruieren."

Nachbarschaft als feindliche Umwelt

Nüchtern betrachtet, waren die Überlebenschancen der Familie Frank nicht groß. Da musste man tatenlos herumsitzen, durfte nicht gesehen und gehört werden, konnte tagsüber nicht einmal zur Toilette gehen. In den Räumen unter dem Versteck ging ja die Arbeit des Frankschen Gewürzbetriebs weiter, und einigen der dort Tätigen traute man oben nicht. Zudem hatten viele Menschen aus den umliegenden Straßen jederzeit die Fenster des Gebäudes im Blick. Für die Versteckten blieb auch die Nachbarschaft feindliche Umwelt.

Während der Jahre der deutschen Besatzung und der Judenverfolgung sind nach Schätzungen in Amsterdam 25 000 Juden untergetaucht. Mehr als 8 000 fielen den Fahndern in die Hände, bei Razzien oder nach - oft anonymen - Hinweisen. Auch die Franks gehörten zu den Opfern. Sie wurden nach Auschwitz gebracht. Annes Mutter Edith kam dort im Januar 1945 ums Leben. Anne und ihre fast drei Jahre ältere Schwester Margot starben im März 1945 in Bergen-Belsen an Typhus. Annes Vater Otto wurde mit mehr als 7000 anderen Häftlingen von den Russen aus dem Lager Auschwitz befreit. Über Odessa und Marseille kehrte er nach Amsterdam zurück.

Der Vater der Tagebuch-Autorin hat ihr die weltweite Plattform geschaffen, die sie sich als Schriftstellerin gewünscht hätte. Die Aufklärung des Verrats beschäftigte ihn wenig. Miep Gies, seine Angestellte und Helferin der Franks in lebensgefährlicher Zeit, hat Otto Frank in ihren Erinnerungen mit dem Satz zitiert: "Ich will gar nicht wissen, wer es getan hat."

Unbekannte Fotos zeigen Anne Franks Kindheit

"Das könnte mein Familienalbum sein", schreibt eine Besucherin ins Gästebuch der Galerie Kraushaar. Doch es ist nicht irgendein Fotoalbum, dessen Seiten die New Yorker Galerie aufschlägt - es sind private Fotos der Familie von Anne Frank, die hier zum ersten Mal ausgestellt werden. Sie erlauben einen sehr intimen Blick in die Kindheit des Mädchens, dessen Tagebuch eines der wichtigsten und persönlichsten Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus ist.

Anne im Laufstall, ihre ältere Schwester Margot in der Badewanne, ein Familienfoto mit Großmutter auf dem Balkon - gerade die Normalität der Fotos ist das Berührende, meint Carole Pesner, Leiterin der Galerie: "Die Fotos erinnern die Besucher an ihre eigenen Familien - und zeigen, dass jedem von uns das Schicksal der Franks hätte widerfahren können." Anlässlich ihres Geburtstages organisierten das Amsterdamer Anne Frank Haus und das Anne Frank Center in New York die Ausstellung an der 5th Avenue.

Seit Ende der zwanziger Jahre hatte Otto Frank das Heranwachsen seiner Kinder mit dem Fotoapparat festgehalten: Die 69 Fotos der Ausstellung zeigen, wie die beiden Frank-Mädchen aufwachsen - vom wenige Wochen alten Baby in den Armen der Mutter Edith bis zum verschämten Teenager. Der stolze Vater archiviert die Fotos in Alben, Mutter Edith schreibt ihre Kommentare an den Rand.

Randbemerkungen voller Humor

Bei ihrer zweiten Tochter Anne, drei Jahre jünger als Margot, lässt die Schreiblust der Mutter nach - und so übernimmt Anne selbst die Aufgabe der Chronistin. Ihr Humor blitzt in ihren Randbemerkungen immer wieder auf. So schreibt sie neben ein Foto, das sie am Strand von Zandvoort im Wasser spielend zeigt: "Anne verteidigt eine verlassene Sandburg gegen die anstürmende Brandung."

Durch die Linse von Otto Franks Leica wirkt das Leben der Kinder in Frankfurt und, nach der Machtergreifung der Nazis, von 1933 an in Amsterdam unbeschwert. Angst und Diskriminierung, die das Leben der jüdischen Familie zunehmend bestimmen, durchbrechen den Schein der Normalität selten - dann aber umso erdrückender: Im August 1940 sonnen sich die Frank-Schwestern auf dem Dach ihres Hauses im besetzten Amsterdam. "Es ist fast unmöglich, braun zu werden", schreibt Anne zur gleichen Zeit an ihre Großmutter, "weil wir nicht mehr ins Freibad dürfen, schade, aber was soll man machen."

Zwei Jahre später muss sich die Familie vor den Nazis in einem Amsterdamer Hinterhaus verstecken. Hier endet das Fotoalbum der Franks - stattdessen erzählt Annes Tagebuch von der Isolation der Familie in ihrem Versteck, in dem sie bis zur Deportation 1944 lebte. Das letzte Foto von Anne ist aus dem Jahr 1942, eines der jährlichen Porträts, die sie an ihre Großmutter in die Schweiz schickt. Anne, dreizehn Jahre alt und mit widerspenstigem schwarzen Haar, lacht in die Kamera. Ein Foto, das heute mehr ist als ein Familienschnappschuss: ein Symbol für sechs Millionen im Holocaust umgekommene Juden.

Kein Foto von Otto Frank

Kein Foto in der Ausstellung zeigt Otto Frank. Nur manchmal ist er präsent: als Schatten, der lang in die Bilder hineinragt und sich zu seinen lachenden Töchtern gesellt. Otto Frank überlebte als einziger seiner Familie den Holocaust. Seine Leica hat er nie wieder benutzt.