Die Idee leuchtet sofort ein: Hatte man mit einer Person Kontakt, bei der sich später eine Infektion mit dem Coronavrius herausstellt, bekommt man sofort eine Warnung auf das Smartphone. Contact-Tracing-Apps sind in vielen Ländern der Hoffnungsträger für einen erfolgreichen Kampf gegen das Virus. Doch in der Praxis scheinen die Apps deutlich weniger nützlich, wie eine aktuelle Meldung aus Australien zeigt.

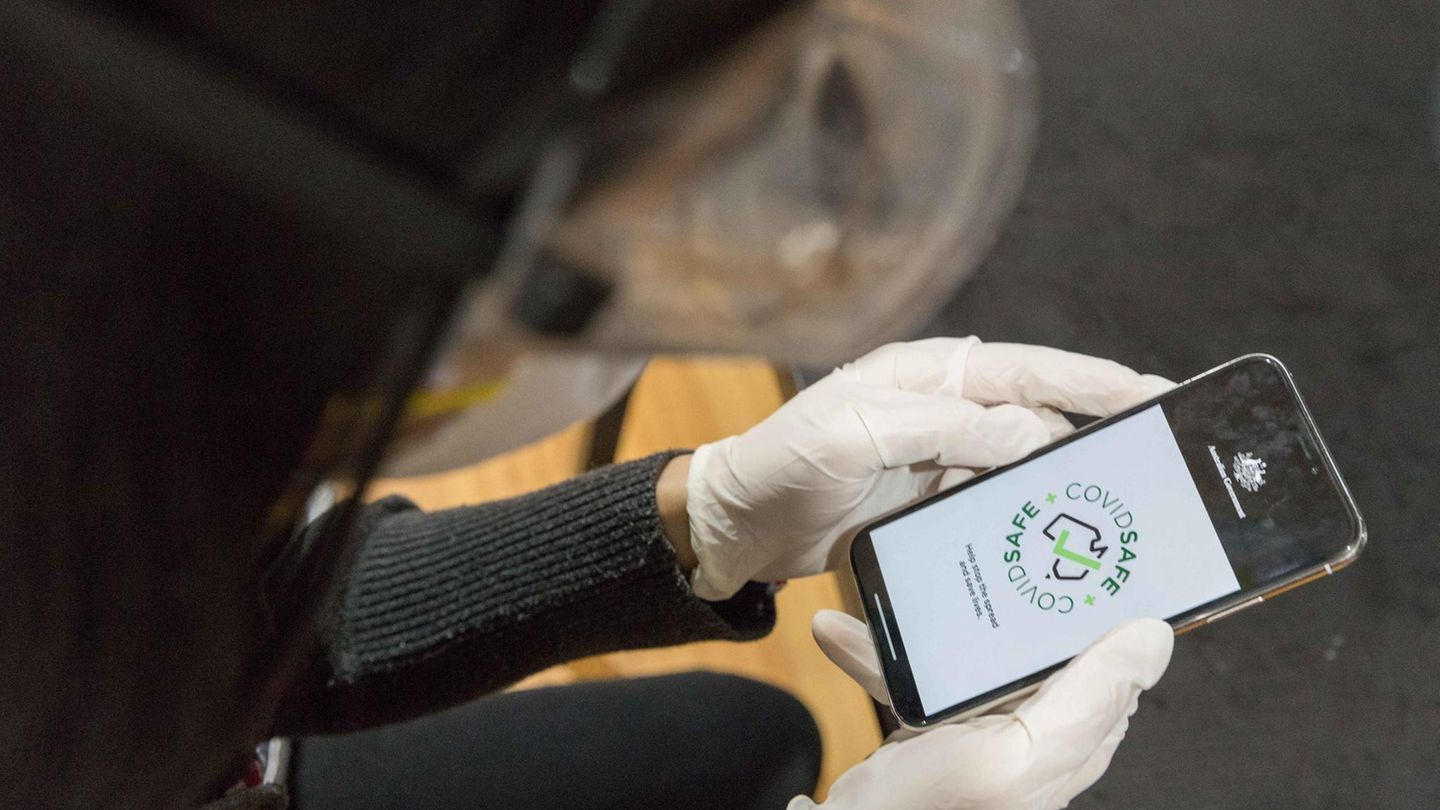

Dort wurde letzte Woche das erste Mal überhaupt eine Person wegen Erkenntnissen der dortigen App "Covidsafe" gewarnt - über einen Monat nach dem die App offiziell in Betrieb genommen wurde. Nach Singapur ist Australien damit das zweite Land, in dem die Erwartungen an die App sich nicht erfüllen konnten.

Hohe Erwartungen

Dabei lagen die durchaus hoch. "Das ist eine wichtige Schutzmaßnahme, um Australien von Covid zu befreien", hatte Premierminister Scott Morisson im April noch angekündigt. "Wenn wir zu einer freien Wirtschaft und Gesellschaft zurückwollen, müssen wir möglichst viele Installationen der App erreichen. Das ist unser Ticket, um die Einschränkungen lockern zu können." Kanzlerin Merkel hatte über die deutsche "Corona-Warn-App" zur selben Zeit ähnliches gesagt.

Tatsächlich hat die App in Australien aber wenig zu den stetig sinkenden Zahlen beigetragen. Letzte Woche wurde über die App zum allerersten Mal ein Kontakt mit einer Person identifiziert, die nicht ohnehin zum nächsten Kontaktkreis eines nachweislich Erkrankten zählte. "Wir haben die Daten ausgewertet und eine enge Kontaktperson gefunden, mit der wir noch nicht gesprochen hatten", erklärte die Vize-Gesundheitsbeauftragte des Bundesstaates Victoria. Man habe dann telefonisch Kontakt aufgenommen.

Ziel verfehlt

Als Werbung für eine App-Lösung ist das kaum geeignet. Dabei hatte die australische Regierung durchaus für "Covidsafe" getrommelt. Zu Anfang gab es zahlreiche Werbespots, große Unternehmen wie McDonald's pushten Nutzern in ihren eigenen Apps Werbung für die Contact-Tracing-App aufs Smartphone. Gesundheitsminister Greg Hunt versuchte in einem Tweet klarzumachen, dass es nur dann Fußball-Spiele gäbe, wenn alle die App installieren.

Diese Werbe-Maßnahmen waren aber nur mäßig erfolgreich. 40 Prozent der Australier hätten sie installieren müssen, schätzten die Behörden. Manche Experten nennen auch zwischen 60 und 80 Prozent Installationen als Untergrenze. Die Realität sieht aber anders aus: Knapp 6 Millionen Installationen meldete man letzte Woche. Gemessen an der australischen Gesamtbevölkerung von knapp 25 Millionen Menschen sind es also nur ein gutes Viertel.

Alleingang mit Tücken

Dass die App so wenig Erfolg hat, dürfte mehrere Gründe haben. Zum einen sind da technische Schwierigkeiten. Die App setzt zwar wie die deutsche Lösung auf Bluetooth, um einen Kontakt zwischen den Smartphone-Nutzern festzustellen. Weil Australiens Behörden die App aber im Alleingang entwickelten, kann sie auf iPhones nur dann Kontakte über Bluetooth aufzeichnen, wenn sie im Vordergrund läuft. Bei Apps im Hintergrund beschränkt Apple den Zugriff auf die Schnittstelle. Wenn die App aber ständig im Vordergrund läuft, verbraucht sie viel Akku. Ein Problem, mit dem auch Singapurs Corona-App zu kämpfen hatte.

Die deutsche "Corona-Warn-App" war zwar genauso geplant, wird nun aber auf Basis einer Zusammenarbeit von Apple und Google gebaut. Dieser Ansatz hebt die Contact-Tracing-Schnittstelle auf Betriebssystemebene, erlaubt so den Austausch von Daten auch im Hintergrund. Gleichzeitig verbietet sie den auf der Schnittstelle basierenden Apps, die Daten mit Personen zu verknüpfen oder den Standort abzugreifen.

Viel schwerer dürften aber gesellschaftliche Faktoren wiegen. So ist Australien mit etwas über 7000 Fällen deutlich weniger stark betroffen als andere Länder. Da die Fallzahlen stetig abnehmen, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Kontakts. Das hat wiederum einen Einfluss auf die Wahrnehmung der App. Eine Umfrage zeigte Mitte Mai, dass nur 55 Prozent der Australier glauben, dass sich die App zum Kampf gegen das Virus eignet.

"Die Risikowahrnehmung der Menschen sinkt", bestätigte ein Psychologie-Professor der Universität Melbourne dem "Guardian". Weil die Fallzahlen sinken, sehen auch weniger Menschen die App als sinnvoll - und die Zahl der Installationen stagnierte schnell, statt die eigentlich nötige Installationsbasis zu erreichen.

Lehren für die deutsche App

Das könnte auch Deutschland drohen. Obwohl sich die Probleme von Australiens System sicher nicht 1:1 auf Deutschlands "Corona-Warn-App" übertragen lassen, sollte die Meldung auch hierzulande dafür sorgen, dass die hohen Erwartungen an die für Mitte Juni angekündigte App etwas gedämpft werden. Sollten die Fallzahlen trotz der gerade erfolgten Lockerungen weiter im aktuellen Ausmaß sinken, dürften sich die Menschen auch ohne die App sicherer fühlen - und sie folglich gar nicht erst installieren.

Damit könnte die App aber immer weiter an Nutzen verlieren. Die für eine effektive Schutzfunktion geschätzten Installationsraten von 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung erschienen schon vorher sehr sportlich, zumal immer noch längst nicht jeder Deutsche ein Smartphone besitzt. Selbst enorm beliebte Apps wie Instagram werden laut Facebook nur von 28 Millionen Deutschen mindestens einmal im Monat benutzt, das sind weniger als die Hälfte der laut Statista 58 Millionen Smartphone-Nutzer in Deutschland.