Kernfusion war immer der Heilige Gral der Kernphysik. Ein verlockendes Ziel – endlose Energie – das zum Greifen nahe scheint, sich aber praktisch nie erreichen lässt. So ging das seit den 1950er-Jahren, damals hatten sowjetische Wissenschaftler die theoretischen Grundlagen für einen Fusionsreaktor entwickelt.

Reaktor bis 2030

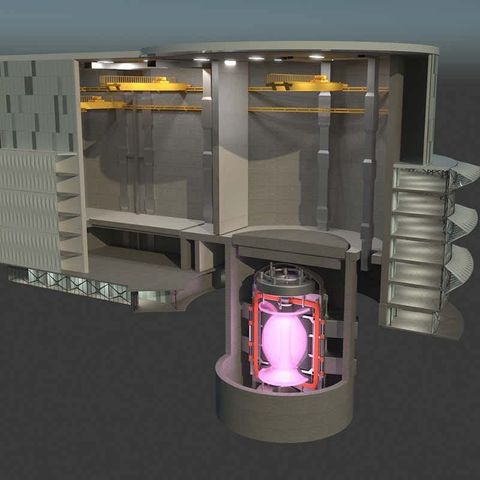

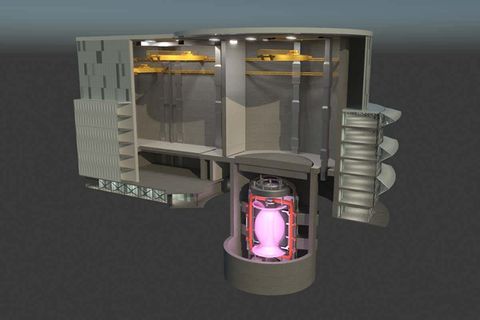

Nun hat das weltweite größte Fusions-Start-up TAE angekündigt, bis zum Jahre 2030 einen Fusionsreaktor in Betrieb nehmen zu wollen, der netto Strom erzeugen soll. Ähnliche Ziele haben auch andere Firmen, doch TAE hat sich erstmals auf einen Termin festgelegt. Damit würde die Privatfirma die großen staatlichen Projekte wie EAST in China oder den ITER in Frankreich weit hinter sich lassen. Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist denkbar. Die Großprojekte versuchen, das sowjetische Konzept eines Tokamak-Reaktors zu verwirklichen. Hier wird ein einer Art von Donut Plasma beschleunigt, erhitzt und unter enormen Druck gesetzt.

In dem Plasmaring sollen Bedingungen wie auf der Sonne herrschen und so eine kontinuierliche Fusion entstehen. Doch so elegant das Konzept in der Theorie erscheint, so schwierig ist es, die praktischen Hürden auf dem Weg dorthin aus dem Weg zu räumen. Erst seitdem entscheidende Durchbrüche bei den Magneten gelangen, die das Plasma komprimieren und in der Bahn halten, häufen sich die Rekorde der "Künstlichen Sonne". Wegen der ungeheuren Kosten des Tokamak-Reaktors wird allerdings bezweifelt, dass jemals bezahlbarer Strom auf diesem Weg gewonnen werden kann.

Kein Plasmaring

TAE Technologies geht wie viele private Initiativen einen anderen Weg. Das Unternehmen hat 880 Millionen Dollar an Finanzmitteln für seinen Wasserstoff-Bor-Reaktor aufgebracht. Dieser Reaktor ist kein Tokamak und er versucht auch nicht, eine kleine Sonne zu bändigen. "Plasma ist eine zähe Substanz; die Herausforderung, sie einzudämmen, gleicht dem Zusammenhalten von Wackelpudding mit Gummibändern", schreibt das Unternehmen.

TAE will nicht-radioaktiven Borwasserstoff zur Erzeugung von Plasma in einen abgegrenzten Bereich erreichen. Hier wird kein Plasmaring auf die nötige Temperatur gebracht, ein Teilchenstrahl erhitzt die Moleküle in dieser Zone bis zum Plasmazustand und zur Fusion. Das Gerät sieht dann auch nicht wie ein Donut oder ein Ring aus, es erinnert an eine Strahlenkanone, wie sie zur Krebsbehandlung eingesetzt werden. Am Ende der Kanone befindet sich dann die Fusionskammer. Das Design von TAE basiert auf der Strahlfusion – der eigentliche Trick besteht in der Methode, wie das Plasma "gebannt" wird. Partikel bilden einen sich selbst stabilisierenden Ring, eine sogenannte feldumgekehrte Konfiguration.

Erfolgreiche Zündung der Fusion

Die Kunst ist es, in dieser Anordnung den nützlichen Zustand "heiß genug und lang genug" zu halten, um die Fusion zu zünden. Der derzeitige Reaktor heißt Norman, benannt nach einem der Gründer. Er ist etwa 25 Meter lang und sieben Meter breit. Laut TAE hat Norman jeden Monat über 600 Experimente durchgeführt, und dabei jedes Mal die Temperatur erreicht, bei der das Plasma "zündet" und sich selbst mit Energie versorgt. Damit ist die Phase des Versuchsreaktors für TAE vorbei. Der Bau eines kommerziellen Geräts soll 2030 abgeschlossen sein.