Als blutige Unruhen sein Heimatland Argentinien kurz vor Weihnachten 2001 ins Chaos stürzten, begab sich Fernando Solanas mitten in die Gefahr und tat, was er am besten kann. Mit einer kleinen Handkamera filmte er den Ausbruch der Wut seiner Landsleute über Korruption, Misswirtschaft und staatlich sanktionierten Diebstahl in Form eingefrorener Bankkonten. Aus seiner Sicht ein Aufstand gegen Neoliberalismus und Globalisierung.

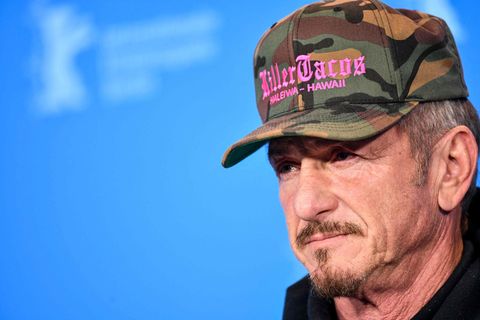

Während die Polizei in Buenos Aires brutal durchgriff und dutzende Tote auf dem Pflaster zurückblieben, wurde die Idee zu seinem neuesten Film "Memoria del Saqueo" (Geschichte einer Plünderung) geboren. Der Dokumentarfilm wird erstmals auf der Berlinale gezeigt und der 67-Jährige erhält an diesem Dienstag für sein Lebenswerk den Goldenen Ehrenbären der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Das Festival ehrt damit einen mutigen Chronisten der Dauerkrise Argentiniens und Agitator des Aufbruchs in eine gerechtere Zukunft.

Warum gibt es in Argentinien Hunger?

"Memorias del Saqueo" will Antwort geben auf die eine, die wichtigste und schmerzhafteste Frage, die vielen Argentiniern den Schlaf raubt: "Wie kann es sein, dass es in Argentinien, dieser Superfabrik für Lebensmittel, die ganz Lateinamerika ernähren könnte, heute Hunger gibt?", fragt Solanas.

Der Film handelt von der Zeit zwischen dem Ende der Militärdiktatur 1983 und dem Sturz des Präsidenten Fernando de la Rua kurz vor Weihnachten 2001. "Ich wollte die aus den Fernsehnachrichten bekannten Bilder in ihren wahren Kontext stellen", erzählt Solanas an einem regnerischen Sommerabend in der Lobby eines Hotels im Zentrum von Buenos Aires. Vor zwei Jahren erschoss die Polizei vor der Tür noch Demonstranten. Heute drängeln wieder Touristen über die Boulevards zwischen Parlament und Präsidentenpalast im charmanten und nun vor allem preiswerten "Paris des Südens".

Attentat auf den Filmemacher

Und der "wahre Zusammenhang", das ist für den weißhaarigen Solanas vor allem die Globalisierung. Sicher, auch Korruption und Unfähigkeit der argentinischen Politiker haben zum Niedergang des einst sagenhaft reichen Landes beigetragen, räumt er auf Nachfrage ein. "Aber der Film ist vor allem ein Fresko der negativen Folgen der Globalisierung", bekräftigt Solanas, der sich als Peronist, Sozialist und Humanist definiert. Obwohl der Film einen spezifischen Augenblick in einem ganz bestimmten Land beschreibe, habe er globale Bedeutung, weil er eine weltweite Fehlentwicklung anprangere.

Solanas hatte nie Angst, anzuecken und Stellung zu beziehen. 1991 zerschossen ihm Unbekannte beide Beine, nachdem er den damaligen Präsidenten Carlos Menem und dessen Regierung der Korruption beschuldigt hatte. Bereits mit seinem Filmdebüt "La Hora de los hornos" (Die Stunde der Hochöfen) von 1967 schuf er einen Klassiker des politischen Dokumentarfilms. Die Repressionen während der Militärdiktatur in Argentinien zwangen den Regisseur in den 70er Jahren ins Exil nach Paris.

"Preise machen Filme nicht besser"

In dieser Zeit entstand unter anderem "Le Regard des autres" (Der Blick der anderen). Zehn Jahre später kehrte Solanas nach Argentinien zurück und setzte mit den Filmen "Sur" (Süden), "El Viaje" (Die Reise, 1992) und "La Nube" (Die Wolke) seine Auseinandersetzung mit Argentinien und Lateinamerika fort.

Die Nachricht vom Preis in Berlin habe er mit "großer Freude" aufgenommen, sagt Solanas. Die Ehrung sei eine große Unterstützung für seine weitere Arbeit und sehr hilfreich bei der Suche nach einem Produzenten für sein nächstes Projekt "Argentina latente" (Das kommende Argentinien). Dann fügt er nachdenklich hinzu: "Preise machen Filme nicht besser, aber sie sind ein enormer Ansporn für den Regisseur."

Von Jan-Uwe Ronneburger/DPA