Herr Crichton, Herr Schätzing, in Ihren Büchern spielen Tsunamis eine Hauptrolle. Als Sie die Bilder der echten Welle sahen, haben Sie da neben Schock und Trauer auch das Gefühl gehabt: "Ich hab's doch gewusst"?

Schätzing:

Ich habe mich für den "Schwarm" jahrelang mit Tsunamis beschäftigt. Darüber ist mir natürlich klar geworden, dass diese Wellen jederzeit wieder zuschlagen können. Ich habe beinahe darauf gewartet. Als sie dann sechs Monate später kamen, war es schrecklich. Ich habe später einen Brief von einem österreichi-schen Touristen bekommen, der tags zuvor am Strand von Phuket mein Buch gelesen hatte, genau die Stelle, in der ich beschreibe, wie sich unmittelbar vor der Welle das Wasser sehr weit zurückzieht. Am nächsten Morgen passierte an seinem Strand das Gleiche. Er hat seine Familie geschnappt, sie haben die anderen am Strand gewarnt, sind auf einen Hügel - und, Gott sei Dank, mit dem Leben davongekommen.

Crichton:

So etwas ist mir natürlich nicht passiert. Für mich war die Gefahr von Tsunamis immer ziemlich real: Ich bin oft in Hawaii, und das Haus, in dem ich lebe, wurde schon zweimal von einer Welle getroffen. Aber Hawaii hat ein Frühwarnsystem, und jeder hat dort seinen persönlichen Evakuierungsplan.

Schätzing:

Alle paar Wochen gibt es irgendwo auf der Welt einen Tsunami - die wenigsten werden allerdings so zerstörerisch groß. Aber sie sind allgegenwärtig, als Folge tektonischer Aktivität - also erdgeologischer Alltag. Wir müssen uns wohl daran gewöhnen, in Pausen zwischen Katastrophen zu leben.

Um eine Katastrophe haben Sie uns schon erleichtert, Herr Crichton. In "Welt in Angst" lassen Sie Öko-Terroristen mutwillig Naturkatastrophen herbeiführen, damit Fördergelder weiterfließen. Und zwischen den Zeilen behaupten Sie, dass die Angst vorm Treibhauseffekt wissenschaftlich kaum begründet ist. Herr Schätzing, hat Crichton auch Ihre Überzeugungen erschüttert?

Schätzing:

Das auch, ja. Vor allem habe ich gelernt, dass ich viel zu wenig über den Treibhauseffekt weiß. Ich habe darüber geredet, klar, wusste aber nicht immer genau, worüber. Heute trägt jeder schnell die Bibel seiner Überzeugungen vor sich her, ohne richtig reingeschaut zu haben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die Umweltlobby in allem Recht hat - und ebenso wenig natürlich, ob Michael Recht hat.

Herr Crichton, als Ihr Buch in Amerika erschien, fragte eine Zeitung 18 führende US-Klimaexperten nach ihrer Meinung zu "Welt in Angst". 16 von ihnen sagten, dass Crichton Daten verfälsche. Sind die alle von Greenpeace bestochen?

Crichton:

Die meisten Annahmen der Klimaforschung basieren auf computergestützten Modellen, wahnsinnig kompliziert, sehr aufwendig. Das Problem: Sie werden von denselben Menschen interpretiert, die sie auch programmiert haben. Alle zeigen: Die Erde wird wärmer, und diese Erwärmung hängt mit einem Anstieg von Kohlendioxid zusammen. Die Daten der Wetterstationen weltweit, echte Daten, wenn sie so wollen, zeigen etwas ganz anderes: An dem einen Ort wird es wärmer, an einem anderen nicht. Mal wird es wärmer, und auch das Kohlendioxid steigt an, manchmal steigt der CO2-Level, aber es wird kälter. Nicht gerade das, was man klare Resultate nennt. Dazu kommt: Dass Fluorkohlenwasserstoffe die Atmosphäre beeinträchtigen, darin sind sich alle einig, es gibt entsprechende Abkommen, entsprechende Beschränkungen. Wissenschaftlich ist die Beziehung zwischen FCKWs und der Atmosphäre leicht nachzuweisen. Und ich habe das Gefühl, dass man diesen Erfolg für den Umweltschutz beim Kohlendioxid wiederholen wollte. Und als die Ergebnisse die These nicht stützten, gab es durchaus ein paar Wissenschaftler, die gesagt haben: Hey, das passt alles nicht zusammen. Aber niemand hat reagiert, der Zug fuhr bereits, und alle haben sich beeilt, daraufzuspringen.

Aber das sind doch Wissenschaftler. Die springen doch nicht auf einen Zug, wenn ihre Ergebnisse nicht passen.

Crichton:

Das ist mehr ein soziologisches Phänomen. Ich erinnere, dass ich mich in den späten 60er Jahren als Mediziner um Fördergelder beworben habe. Und damals war nicht Klimaforschung das große Thema, sondern der "Krieg gegen den Krebs". Wenn sie also Geld haben wollten, mussten sie irgendwie Krebsforschung in ihren Antrag einbringen - egal, worüber sie eigentlich arbeiten wollten. Also ist jeder mit dem Strom geschwommen - und schwups, wird aus kaum bewiesenen Theorien die reine Wirklichkeit. Schätzing: Es ist im Übrigen ein Leichtes, auf den Treibhaus-Zug zu springen, denn es gibt ja, wie man sieht, kaum verlässliche Informationen - Sie können den Leuten erzählen, was immer Sie wollen. Wer soll das Gegenteil beweisen?

Herr Crichton, die konservativen Medien der USA feiern Sie als Aufklärer, und ein republikanischer Senator lobte im Parlament Ihr Buch und empfahl, die Klimaforschung noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Freuen Sie sich über die Unterstützung?

Crichton:

Ach, wissen Sie, das erste Buch, mit dem ich Aufmerksamkeit erregte, forderte ziemlich deutlich die Legalisierung von Abtreibungen. Die Linke liebte es. Die Konservativen haben mich gehasst. Und so ging es über die Jahre hin und her: Als ich in "Enthüllung" den Feminismus aufs Korn genommen habe, war wieder die Linke sauer. Es mag mich also immer jemand nicht.

Wir lernen aus Ihrem Buch also: weiter große Autos fahren. Und Umweltforschung ist Geldverschwendung.

Crichton:

Eben nicht. Wir sollten uns jeden Tag Gedanken darüber machen, wie wir die Umwelt nicht belasten. Und natürlich ist Klimaforschung nach wie vor wichtig. Ich warne nur davor, Multimilliarden-Entscheidungen wie das Abkommen von Kyoto auf Daten zu stützen, die nicht eindeutig sind.

Schätzing:

Man hätte zum Beispiel einen Teil des Geldes für ein Tsunami-Warnsystem in Südostasien verwenden können - und damit Tausende Leben gerettet.

Crichton:

Sehe ich genauso wie Frank. Und das wäre nicht einmal teuer gewesen. Im Pazifik gibt es seit Jahrzehnten eins.

Warum gehen die Amerikaner lässiger mit Umweltproblemen um? Und warum sind die Deutschen so besorgt?

Crichton:

Mir hat gestern jemand gesagt, dass es einfach viel mehr Platz in den USA gibt - und die Verschmutzung deshalb nicht so auffällt. Aber Sie haben natürlich Recht: Wir sind viel nachlässiger als Europäer und der größte Umweltverschmutzer der Welt. Ich sag Ihnen was: Wenn nicht in den 70er Jahren beschlossen worden wäre, auf Atomenergie zu verzichten, wäre das heute vielleicht nicht so. Ich weiß, dass Kernkraft auch in Deutschland nicht viele Freunde hat - aber es ist nun mal eine saubere Energie, vor allem, wenn man das Kohlendioxid betrachtet. Schätzing: Wir dagegen sind ganz anders: Wir sammeln unseren Müll in sechs verschiedenen Behältern, die dann alle ins selbe Loch entleert werden. Sehr deutsch. Aber im Ernst: Das Umweltbewusstsein der Deutschen hat auch was mit Korrektheit zu tun. Wir waren in der Vergangenheit so fürchterlich inkorrekt - da bemühen wir uns jetzt natürlich, alles superordentlich und genau zu machen. Und gleichzeitig meinen wir dem Rest der Welt sagen zu müssen, dass er es bitte genauso zu sehen hat - vielleicht sollten wir einfach weniger messianisch sein. Wir haben uns nämlich auch schon gehörig vertan: Jahrelang haben wir der DDR ihre Umweltsünden vorgehalten. Bloß, nach dem Mauerfall sah man, dass viele Landstriche im Osten gesünder dastanden als im Westen. Einfach, weil man eben kein Geld für Umweltschutz hatte und die Natur sich selbst überließ. In dieser natürlichen Verrottung haben sich viel mehr Tiere angesiedelt als in der peinlich sauberen, völlig domestizierten BRD.

Könige der Eskalation

Crichton & Schätzing: Kommentatoren des Kampfes Mensch gegen Natur

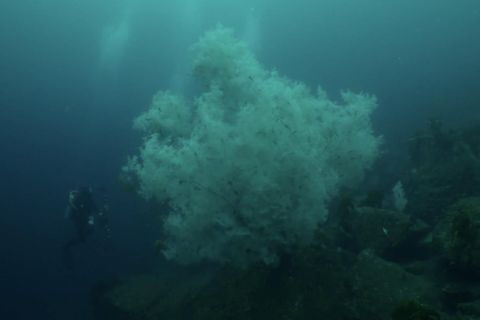

Michael Crichtons Bücher sind sichere Bestsellerkandidaten, der Mann selbst ist vielfacher Millionär. Die Lust am politisch Unkorrekten hat sich der 62-Jährige erhalten. In "Welt in Angst" manipulieren Öko-Aktivisten die Natur, damit die Prognose von der Klimakatastrophe weiter stimmt: Blitze werden auf Camper geleitet, ein Tornado mutiert zum Monstersturm, eine Riesenwelle soll Kalifornien verschlucken. Im 40-seitigen Anhang versucht Crichton zu beweisen, dass der Treibhauseffekt nicht nachzuweisen sei. Während der US-Amerikaner also Entwarnung predigt, beschwört Frank Schätzing, 47, den Untergang. Mit "Der Schwarm" hat er einen brillanten Thriller hingelegt: Vom Kampf zwischen Menschheit, Tsunamis und einem schlauen Tiefseewesen wollten bislang 600000 Menschen lesen - für einen deutschen Spannungsroman ein enormes Publikum.

Herr Crichton, ist Ihnen aufgefallen, dass Sie einen Thriller geschrieben haben, in dem Sie ausnahmsweise sagen: "Habt keine Angst, alles halb so schlimm"?

Crichton:

Oh, ja, das Problem war mir durchaus bewusst, ein erzählerisches Problem. Die Menschen haben so eine Sehnsucht nach dem Weltenende, sie hören solche Geschichten viel lieber, als dass man ihnen sagt: "Alles ist gut." Ich habe dann eben die Öko-Terroristen eingeführt, die machen auch Angst.

Herr Schätzing, in "Der Schwarm" sterben Millionen Menschen. Und zwar recht früh.

Schätzing:

Na, ja, ein 30-Meter-Tsunami trifft Nordeuropa - da sind ein paar Millionen Tote schlicht realistisch. Sie dürfen nicht vergessen, das Genre heißt "Thriller". Für mich bedeutet das Eskalation, im Gegensatz zum Kriminalroman, der seine Spannung aus der Analyse zieht. Der Thriller-Leser muss Angst bekommen! Wenn er in der Mitte zweifelt, ob der Held überlebt, ist der Autor auf einem guten Weg. Außerdem: Die Millionen sterben im "Schwarm" etwa auf Seite 400, der Roman hat aber 1000 Seiten...

Crichton:

...dann haben Sie ein bisschen den Fuß vom Gas genommen...

Schätzing:

Ich hatte ja nur den einen Planeten.

Crichton:

Sie mussten haushalten.

Schätzing:

Genau. Ein paar Lebende brauche ich noch für das nächste Buch.

Herr Crichton, in Ihrem Land gibt es eine rege Diskussion darüber, wie Angst politisch genutzt wird. Michael Moores Filme handeln davon, und viele Amerikaner meinen, George W. Bush habe mutwillig Angst geschürt, um das Volk hinter seinen Irak-Krieg zu bringen. Ist Ihr Buch ein Diskussionsbeitrag?

Crichton:

Ich beschäftige mich mit dem Thema Angst, sehe es allerdings grundsätzlicher: Irgendwie scheinen wir die Angst in den Genen zu tragen. Mir hat ein kluger Mann kürzlich gesagt: Wir sind alle Kinder von Sklaven. Was er meinte, war, dass die meisten unserer Vorfahren in gefährlichen Abhängigkeitsverhältnissen gelebt haben, als Knechte in Europa oder als Sklaven bei uns. Diese Angst steckt in uns. Und wir nehmen sie nicht wahr, wie Kleider, die wir morgens anziehen. Dabei wäre nichts logischer, als diese Angst hinter sich zu lassen - wenn man bedenkt, wie hoch entwickelt und friedlich unsere Gesellschaften sind. Aber nein: Jeder bei uns denkt, dass er morgen überfallen und getötet wird - dabei nimmt die Kriminalität seit Jahren ab.

Schätzing:

Und es kommen immer neue Ängste hinzu. Wir brauchen offenbar die Furcht vor der Katastrophe, genau wie ja keine große Religion ohne Weltenende auskommt. Und sobald die Menschen aufhören, an Gott zu glauben, suchen sie sich schnell ein neues Untergangsszenario.

Crichton:

Ich würde es begrüßen, wenn man die Religion und die Angst in den Kirchen lassen würde. Sonst führt man bald über alles heilige Kriege.

Herr Schätzing, haben Crichtons Bücher Sie beeinflusst?

Schätzing:

Ich denke, jeder Thriller-Autor der jüngeren Generation ist von Michael beeinflusst. Er ist der Großmeister der Eskalation und kann speziell deutschen Autoren eine Menge beibringen. Wäre "Jurassic Park" von einem Deutschen geschrieben worden, hätten die Dinos mal einem Wissenschaftler ins Bein gebissen - und, jede Wette, das wär's gewesen. Crichton aber richtet in dem Park ein Massaker an - mit einer gnadenlosen Konsequenz, die "Jurassic Park" zu Recht zum Meilenstein machte.

Crichton:

Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich dachte damals nur: Hier sitze ich, ein Mann in den 40ern, und schreibe eine Dinosaurier-Geschichte - aber man kann es sich nicht aussuchen. Ich habe schon viermal gedacht, ich würde nie mehr eine Scheidung erleben. Schwups, schon ist die nächste da.

Sie beide lesen sehr viele Sachbücher und sehr viel weniger Romane. Warum?

Schätzing:

Bei mir ist das eine Zeitfrage: Ich teile mich auf zwischen einer Werbeagentur und einer Musikproduktionsfirma, texte und komponiere, und nachts schreibe ich Bücher. Für die muss ich aber auch noch recherchieren, und dafür lese ich dann wissenschaftliche Wälzer. Ich hätte gern mehr Zeit für Romane.

Crichton:

Ich habe als junger Mann sehr viele Romane gelesen, vor allem, weil ich etwas über Sex wissen wollte. Aber das war das letzte Mal, dass ich Antworten auf Fragen des Lebens in Romanen gesucht habe.

Schätzing:

So geht es ja vielen Lesern: Sie suchen Antworten, aber sie wollen nicht einfach mehr wissen, sondern mehr verstehen. Doch wir haben heute eben keinen Galileo oder Da Vinci mehr, der die Welt als Ganzes erklärt. Alles zerfällt in Spezialgebiete, völlig unübersichtlich, und die Spezialisten verstehen einander auch nicht. Ziemlich gefährliche Entwicklung. Deshalb finden Unterhaltungsautoren wie Michael und ich uns zunehmend in der Position, den Leuten zumindest die groben Zusammenhänge ihres Planeten begreiflich zu machen. Auf die Wissenschaft ist da kein Verlass.

Crichton:

Stimmt. Aber merkwürdig ist das schon.

Herr Crichton, haben Sie abschließend irgendwelche Empfehlungen, wie Herr Schätzing sein Buch in Hollywood verfilmen lassen könnte - Sie leben doch da.

Crichton:

O Gott, es ist ein hartes Geschäft. Gepflastert mit schlechten Erfahrungen. Was ist, Frank, haben Sie die Rechte schon verkauft?

Schätzing:

Nein, aber wir haben einen Agenten. Sie müssten ihn kennen. Bob Bookman von CAA.

Crichton:

Klar: Bob war viele Jahre lang mein Agent.

Schätzing:

Ist er gut?

Chrichton:

Er ist der Beste!