Auf den Tag genau vor einem Jahr stimmten die Vereinigten Staaten für den Wandel. Nicht für die Art von "Change", den Barack Obama acht Jahre zuvor versprochen hatte. Nein, die Amerikaner wählten mit Donald Trump den Anti-Politiker per se ins Weiße Haus: rüpelhaft, egozentrisch, aufmüpfig und unangepasst raubeinte der Immobilienmilliardär durch den Wahlkampf - zum Entsetzen Washingtons, des halben Landes, ja, des halben Planeten. Am Ende waren es keine 100.000 Stimmen Vorsprung in drei Bundesstaaten, die den damals 70-Jährigen zum mächtigsten Mann der Welt machten.

Die, die ihn wie einen Messias verehrten und es noch immer tun, wollten genau diese Art von Rowdy als Präsidenten. Die anderen, die Mehrheit, fürchtete sich vor dem unkontrollierten, unkalkulierbaren Ex-TV-Star. Und wer dachte, das Amt würde den Menschen Trump ändern, sieht nun, dass er sich geirrt hat. Eine erste Mini-Quittung wurde dem Republikaner jetzt bei den Gouverneurswahlen in Virginia präsentiert: Sein Kandidat Ed Gillespie, der sich den "Trumpismus" zu Eigen gemacht hatte, fiel gegen seinen demokratischen Konkurrenten durch.

Und sonst? Rückblick auf ein turbulentes Jahr mit Donald Trump:

Die nackten Zahlen - wie steht Donald Trump in der Wählergunst da?

Bescheiden. Knapp 57 Prozent der Amerikaner sind im Umfragenschnitt unzufrieden mit der Arbeit ihres Präsidenten. Die Hälfte gibt ihm sogar die Note "sehr schlecht". Es sind die bis zu diesem Zeitpunkt miesesten Werte einer Präsidentschaft in 70 Jahren, seit es derartige Befragungen gibt. Noch schlechter fällt der Eindruck bei seiner Bilanz aus: 65 Prozent finden laut einer "Washington Post"/ABC-Umfrage, dass Trump bisher nicht viel, wenig bis gar nichts geschafft habe.

Nun wird Trumps Arbeit in der Öffentlichkeit selten milde beurteilt, was die Meinung über ihn sicher beeinflusst. Allerdings stellen ihm auch Wirtschaftsexperten ein miserables Zeugnis aus. Das deutsche Ifo-Institut befragte 929 Fachleute aus 120 Ländern. 74 Prozent von ihnen sind der Auffassung, dass seine Politik die Weltwirtschaft negativ beeinflusse. Schlechte Noten gibt es auch bei der Zusammenarbeit in multilateralen Organisationen, bei Frieden und Sicherheit sowie beim internationalen Handel.

Die bittere Wahrheit - wer genau hat Donald Trump eigentlich gewählt?

Als am 9. November 2016 um 8.38 Uhr deutscher Zeit das Ergebnis feststand, begann das große Haareraufen: Donald Trump ist tatsächlich neuer US-Präsident. Aber warum? Hatten nicht die meisten Umfragen einen Sieg von Hillary Clinton vorhergesehen? Wer, um Himmels Willen, hat den vorlauten Immobilienmogul gewählt? War es der Sieg des amerikanischen Wutbürgers über das Establishment? Eine Millionenschar frustrierter Globalisierungsverlierer? Die Vergessenen in der Provinz? Jetzt, ein Jahr später, ist klar: So einfach ist es nicht.

Laut der "Voter Study Group", einer der umfangreichsten Wählerbefragungen, gibt es fünf Gruppen, die Trump zum US-Präsidenten gemacht haben: Bewahrer, Establishment-Gegner, Entfremdete, überzeugte Konservative und Marktgläubige. Die beiden letzten Kategorien stellen die größte Wählerschaft des Republikaners. Dahinter verbergen sich vor allem traditionelle Wähler der Partei, eher wohlhabend und skeptisch gegenüber Themen wie Klimawandel, Minderheitenschutz und Sozialstaat. Marktgläubige haben zudem oft noch einen Uni-Abschluss und möchten, dass sich der Staat aus möglichst vielen Bereichen des Lebens heraushält.

Anders gesagt: Ja, es gibt ihn, den weißen Trump-Wähler, den Establishment-Hasser, den Verlierer, der sich von allen Seiten bedroht fühlt. Aber der macht nicht einmal die Hälfte der Anhänger aus. Die meisten Unterstützer des 45. Präsidenten schätzten schlicht seine Agenda. Und sie tun es immer noch: Umfragen unter Republikanern zufolge sind mehr als 80 Prozent zufrieden mit Trumps Bilanz.

Die reinen Fakten - wie steht es um Trumps Wahlkampfversprechen?

Donald Trumps Wahlkampf war eine einzige Kampfansage: Die verhasste Gesundheitsreform seines Vorgängers - muss weg. Klimaschutz - ohne die USA. Das überzüchtete Steuersystem - soll grundsaniert werden. Einwanderung - deutlich reduzieren. Umwelt- und Arbeits- und sonstige Regulierungen für die Wirtschaft - abschaffen. Und dann war da noch die Mauer zu Mexiko, die der Kandidat Trump seinen Wählern versprochen hat. Davon gibt es immerhin schon ein paar Modelle, aber sonst ist er mit der Umsetzung seiner Ankündigungen (noch) nicht besonders weit gekommen. Zugegeben: Es sind auch sehr dicke Bretter, die sich der Präsident zum Bohren vorgenommen hat.

- Obamas Gesundheitsreform etwa existiert weiterhin, ein Ersatz ist nicht in Sicht.

- Der Einreisestopp, lapidar Muslimbann genannt, wurde wegen zahlreicher Gerichtsbeschlüsse stark verwässert.

- An das Versprechen, sich mit Militärinterventionen zurückzuhalten, hat sich Trump nur teilweise gehalten. Vor Angriffen auf den IS in Syrien etwa schreckt er nicht zurück, ebensowenig wie vor dem Einsatz der größten nicht-atomaren Bombe in Afghanistan.

- Aus den Pariser Klimaverträgen ist die USA tatsächlich ausgestiegen. Das endgültige Aus tritt aber erst 2020 in Kraft - genau einen Tag nach der nächsten Präsidentschaftswahl.

- Die Steuerreform (mit noch nie dagewesenen Entlastungen) ist noch im Gang. Immerhin haben auch die oppositionellen Demokraten in diesem Punkt ihre Zusammenarbeit signalisiert. Problem allerdings ist die ungeklärte Gegenfinanzierung. Trump will ein Steuergesetz bis Weihnachten unterschreiben - Skeptiker halten dies für sehr sportlich.

- Von der Mauer an der US-mexikanischen Grenze ist außer ein paar Prototypen bislang nicht viel zu sehen. Auch die Finanzierung ist völlig offen.

Hinter den Kulissen - das hat Trump bislang umgesetzt

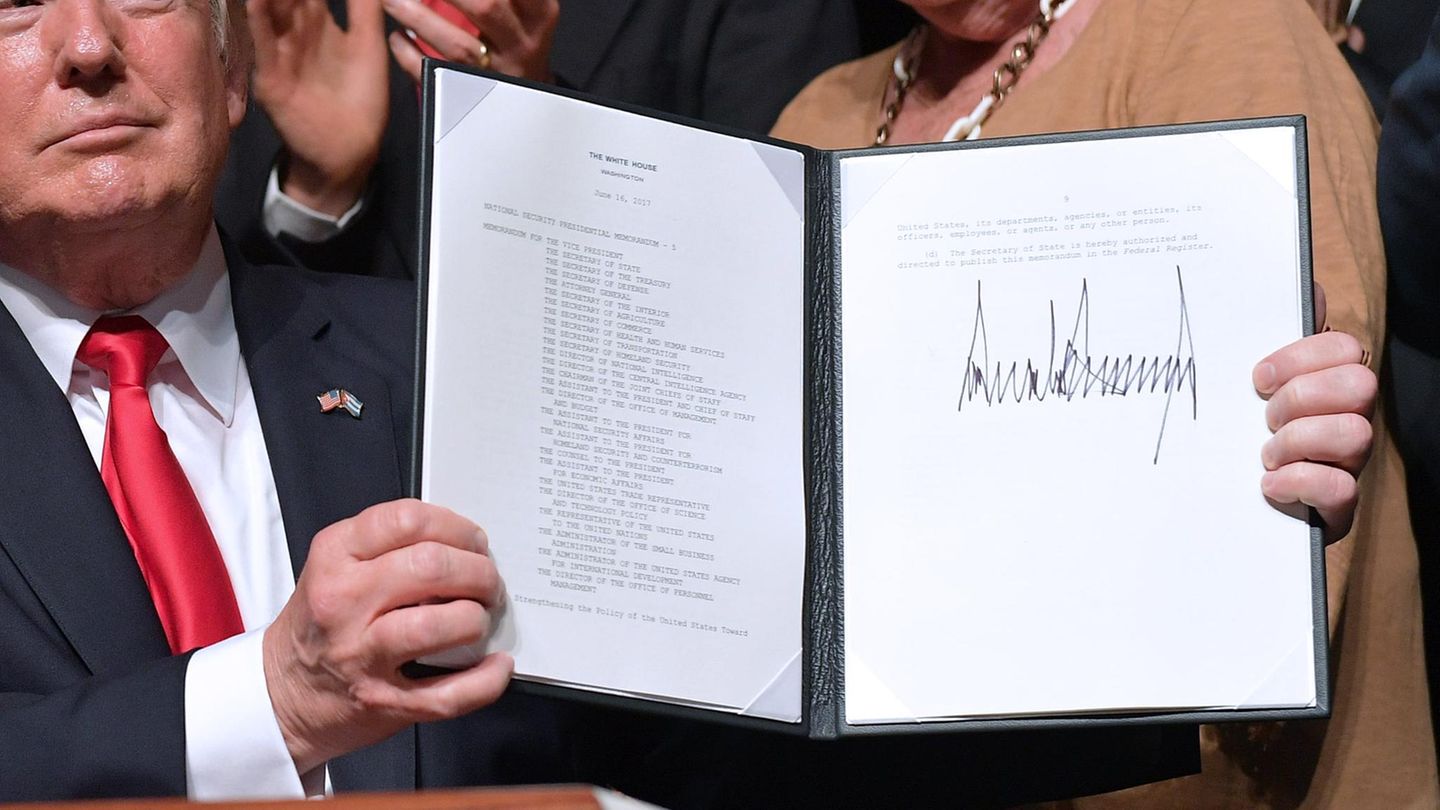

Auch wenn Donald Trump den Großteil seiner vollmundigen Wahlversprechen (noch) nicht umgesetzt hat, ist es nicht so, als würden er und seine Minister untätig herumsitzen. Im Gegenteil. Fast schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dafür aber konsequent, setzen sie eine konservative, unternehmerfreundliche Regierungsagenda um. So hat Trump zahlreiche Erlasse und Verordnungen unterzeichnet, mit denen zum Beispiel

- Umweltschutzauflagen aufgeweicht werden: Giftmüll aus Kohlekraftwerken darf weiterhin in der Nähe von Gewässern entsorgt werden. Die Förderung von Öl und Gas in der Arktis und des Atlantiks wurde erlaubt.

- Verstöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen müssen teilweise nicht mehr gemeldet werden.

- Die Polizei darf sich mit Militärmaterial und Kriegsgerät wie Granatwerfer ausrüsten.

- Telefongesellschaften brauchen ihre Nutzer nicht mehr um Erlaubnis zu fragen, um Daten über ihr Nutz- und Surfverhalten aufzuzeichnen und zu vermarkten.

- Bundesstaaten ist es erlaubt, Förderungen für Krankenhäuser zu streichen, die Abtreibungen anbieten.

- Staatsanwälte wurden aufgefordert, auch bei kleinen Drogenvergehen harte Strafen zu fordern.

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Entscheidungen der Trump-Regierung, die die USA im Kleinen genauso nachhaltig verändern könnten wie Trumps Berufung des erzkonservativen Juristen Neil Gorsuch in das Oberste Gericht.

Die gute Seite - was für Erfolge kann Trump vorweisen?

So absonderlich das klingen mag, aber es gibt Experten, die glauben, erst Trumps harsche Töne gegenüber China hätten die Regierung in Peking dazu gebracht, sich ernsthaft um das Problem Nordkorea zu kümmern. Tatsächlich haben sich die Chinesen in den vergangenen zwölf Monaten deutlicher von dem unheimlichen Nachbarn distanziert als in den Jahren zuvor. Und dann ist da noch die brummende US-Wirtschaft: die Arbeitslosigkeit so niedrig wie seit fast 20 Jahren nicht mehr, die Aktienkurse auf einem Allzeithoch. Das liegt natürlich auch noch an Trumps Vorgänger Obama, doch seine wirtschaftsfreundliche Politik hat die positive Entwicklung verstärkt.

Die To-do-Liste - was sind Donald Trumps größte Baustellen?

Eigentlich brennt es an allen Ecken und Kanten: Die Konflikte mit Nordkorea, dem Iran, die neu zu verhandelnden Freihandelsabkommen, die anstehende Steuerreform, sein ständiger Kampf mit den Medien, der langsam heraufziehende Wahlkampf 2018, die Durchstechereien aus dem Weißen Haus - es ist nicht so, als hätte der US-Präsident nicht schon genug um die Ohren. Doch über allem hängt bedrohlich die Russland-Affäre. Sonderermittler Robert Mueller hat bereits die ersten Anklagen erhoben, weitere werden wohl folgen. Offen ist, wie nah das FBI bei seinen Untersuchungen an den Präsidenten herankommen wird. Schon jetzt ist sein Umfeld betroffen, selbst sein Schwiegersohn Jared Kushner sowie sein Ältester Donald Jr. sind ins Visier geraten. Gerüchten zufolge sollen sogar Anklagen gegen mehrere Dutzend von Trumps früheren und aktuellen Mitarbeitern vorbereitet werden. Sicher ist nur: Die Ermittlungen wegen möglicher Absprachen von Trumps Wahlkampfteam mit Russland werden sich noch sehr lange hinziehen.

Der Gegenwind - wie stark ist der Widerstand gegen Trump in den eigenen Reihen?

Immer noch gering. Nur wenige prominente Republikaner begehren öffentlich gegen den Präsidenten auf. Allen voran John McCain, der kaum eine Gelegenheit auslässt, Trump in die Parade zu fahren. Hinter vorgehaltener Hand mögen viele seiner Parteikollegen zwar über ihn lästern, doch der Großteil folgt Trump und seinen Entscheidungen, ein Aufstand ist nicht in Sicht. Das könnte sich allerdings im nächsten Jahr ändern, wenn ein Teil des Kongresses neu gewählt wird. Sollten die Trump-Unterstützer im großen Maßstab ihre Abgeordnetensitze verlieren, könnte sich der Wind drehen. Bis dahin aber werden sie vermutlich ihre Füße stillhalten. Viele Wähler, besonders in den konservativen Staaten, würden es kaum zu schätzen wissen, wenn ihre Abgesandten plötzlich offen gegen den Präsidenten wetterten.

Die Notbremse - wie wahrscheinlich ist eine Amtsenthebung?

Das so genannte Impeachment ist, neben der Abwahl, die einzige Möglichkeit, einen Präsidenten loszuwerden. Aber so ein Amtsenthebungsverfahren dauert lange - und braucht die Zustimmung der beiden Abgeordnetenkammern. Die gäbe es wohl nur, wenn die Ermittlungen in der Russland-Affäre Trump direkt betreffen würden (und er nicht freiwillig zurücktritt).

Eine andere Möglichkeit wäre, Trumps Gesundheitszustand ernsthaft in Zweifel zu ziehen - um ihn so aus dem Chefsessel zu hieven. Zwar attestieren viele Psychologen dem Präsidenten via Ferndiagnose eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber das heißt noch lange nicht, dass er auch unfähig ist, sein Amt auszuüben. Zudem müssten in diesem Fall auch Vizepräsident Mike Pence und das Kabinett die Amtsenthebung in die Wege leiten. Eine weitere, große Hürde.

Die andere Seite - wie geht es den oppositionellen Demokraten?

Nicht gut. Im Grunde hat Hillary Clinton die Präsidentschaftswahl eher verloren, als dass Trump sie gewonnen hat. Trotz eines riesigen Mitarbeiterstabs, jahrzehntelanger Erfahrung, Unmengen an Wählerdaten und einem Vorsprung von 3,5 Millionen Stimmen wurde sie nicht zur US-Präsidentin gewählt. Ihre Niederlage war vielleicht nicht vorhersehbar, kam aber eigentlich auch nicht überraschend. Denn Clinton war schon acht Jahre vorher gegen Barack Obama gescheitert, und galt vielen Amerikanern als der Inbegriff des Washingtoner Systems. Die Parteispitze hatte sogar überlegt, sie noch während des Wahlkampfs auszutauschen. Nun ist Clinton weg, aber der Rest der Partei wird weiter von alten, weißen Polithaudegen dominiert - ein neuer, vielleicht sogar junger Hoffnungsträger ist nicht in Sicht. Und inhaltlich erschöpfen sie sich darin darin, gegen Trump zu sein. Damit mögen die Demokraten vielleicht mal eine Gouverneurswahl gewinnen - doch mit dieser Blässe reicht es in drei Jahren vermutlich nicht einmal für die Rückkehr ins Weiße Haus.