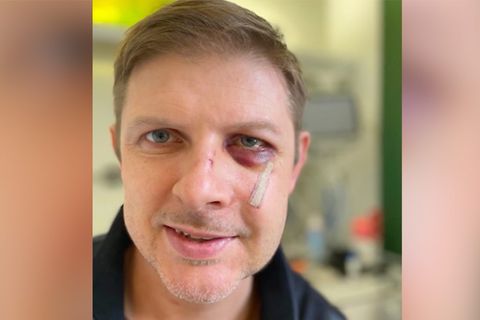

Der Fall des schwer verletzten sächsischen SPD-Politikers Matthias Ecke enthält neben aller Tragik auch eine starke Symbolik. Ecke wurde von seinen Angreifern überfallen, während er etwas tat, das vom Klischee der Politik als Gerangel nach Posten und Verteilung von Pfründen nicht weiter entfernt sein könnte: Er hängte Wahlplakate auf. Dutzende Pappen mit Kabelbindern festzuzurren und mit Besenstielen an Laternenmasten hochzuschieben – kaum eine Tätigkeit zeigt anschaulicher, dass Demokratie auch sehr viel harte, undankbare Arbeit macht.

Jetzt kommt noch die Angst dazu.

Vor Ecke wurden schon viele Politiker angegriffen, auch körperlich. Jeder Fall ist anders. Die Herkunft der Täter, ihr Alter, ihre Motive unterscheiden sich. Die Opfer gehören verschiedenen Parteien an. Ihre Verletzungen sind zum Glück nicht alle so heftig wie bei Matthias Ecke. Eines haben die Fälle gemeinsam: Die Menschen wurden angegriffen, geschlagen, bedroht oder beschimpft, weil sie politisch aktiv sind.

Seit Jahresbeginn, so hat es das Innenministerium in Dresden mitgeteilt, wurden in Sachsen schon mehr als 110 politisch motivierte Straftaten im Zusammenhang mit Wahlen registriert. Bundesweit sind die Zahlen an Übergriffen zuletzt deutlich gestiegen. Vergleicht man die Opferzahlen der Parteien, wurden 2023 Vertreter der Grünen besonders oft beschimpft und bedroht. Zur Wahrheit gehört auch, dass die meisten Delikte tätlicher Gewalt gegen AfD-Politiker verübt wurden. So steht es in einer Statistik der Bundesregierung.

Die sogenannte Mitte der Gesellschaft hat eine Verantwortung

Gewalt gegen Politiker, so hört und liest man, sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Was genau heißt das? Manches spricht dafür, dass die Hetze von Populisten, ihre Ruchlosigkeit, andere Politiker als Versager oder Verräter hinzustellen, Hemmschwellen gesenkt hat. Gewalt fängt ja nicht erst bei einem Schlag ins Gesicht an. Unter Ausländern, Juden, Muslimen und in anderen gesellschaftlichen Gruppen wissen Menschen aus eigener Erfahrung, wie schon eine dauernde Stigmatisierung das Leben einschränkt, weil man Teile seiner persönlichen Freiheit gegen mehr als die übliche Vorsicht eintauscht. Drohungen gegen die Familie eines Politikers können bei Kindern psychische Schäden fürs Leben hinterlassen, ohne dass es jemals zu einem körperlichen Angriff kommt.

Aber die sogenannte Mitte der Gesellschaft hat auch eine Verantwortung dafür, wie fruchtbar der Boden ist, auf den Verachtung für, ja Hass gegen Politiker niedergehen. Wir alle sind anfällig dafür, Vorurteile als Wahrheit hinzunehmen: Wie schnell ist man sich in der Familie oder unter Nachbarn einig, dass politische Entscheidungen, die persönlichen Vorstellungen widersprechen, auch objektiv nur falsch sein können? Wir alle sind anfällig dafür, einzelne Fehler als systemische Defizite anzusehen: Wie schnell erachtet man die Verschiebung einer Schulsanierung als Symptom für ein generelles Versagen der Kommunalpolitik?

Nein, deswegen schlägt man nicht gleich zu, das stimmt. Aber man schafft eine fatale gesellschaftliche Unterteilung, in der die Bürger auf der einen Seite stehen und die Politiker auf der anderen. Auch eine solche Sicht gefährdet die Demokratie. Sie steht am Anfang eines Weges, der in Brutalität gegen Politiker enden kann.

Wahlplakate mögen in ihrer intellektuellen Schlichtheit bisweilen deprimierend wirken. Aber solange wir sie sehen, gibt es Leute, die sie aufhängen. Wenn man mal einen von ihnen trifft, könnte man als Mitte der Gesellschaft sagen: Finde ich gut, dass Sie sich engagieren.