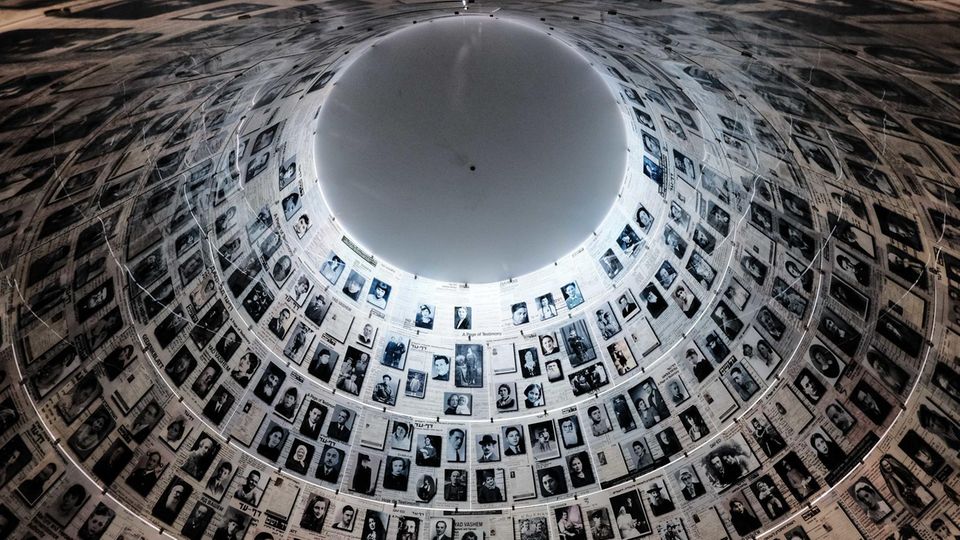

Es waren nur wenige Minuten. Trotz ihrer Kürze war die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Donnerstag in Yad Vashem aber ein historisches Ereignis. Erst jetzt, 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, sprach ein deutsches Staatsoberhaupt zum ersten Mal in der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Und immer noch, fast ein ganzes Menschenleben nach dem furchtbaren Völkermord an den Juden durch die Nazis, tat er es ganz bewusst nicht auf Deutsch, verzichtete auf "die Sprache der Täter". Ein Zeichen des Respekts und der Versöhnung.

So historisch die Rede Steinmeiers auch war, auf viele wirkt das Gedenken an den Holocaust längst wie ein reines Ritual. Das ist einerseits nach einem ganzen Leben in Frieden und Freiheit verständlich, doch es ist auch ein fataler Irrtum. Auschwitz, das ist inzwischen so lange her und – glücklicherweise – so weit außerhalb der eigenen Erfahrung, dass das Erinnern das Vergessen nicht mehr eindeutig zu überwiegen vermag. Wir müssen erleben, wie Geschichtsvergessenheit und Antisemitismus, Hass und Hetze um sich greifen können. Die, die meinen, es müsse "doch mal gut sein", und jene politischen Kräfte, die einen Schlussstrich ziehen wollen unter einen "Vogelschiss der deutschen Geschichte" (AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland) finden Gehör.

Auschwitz droht zu verblassen

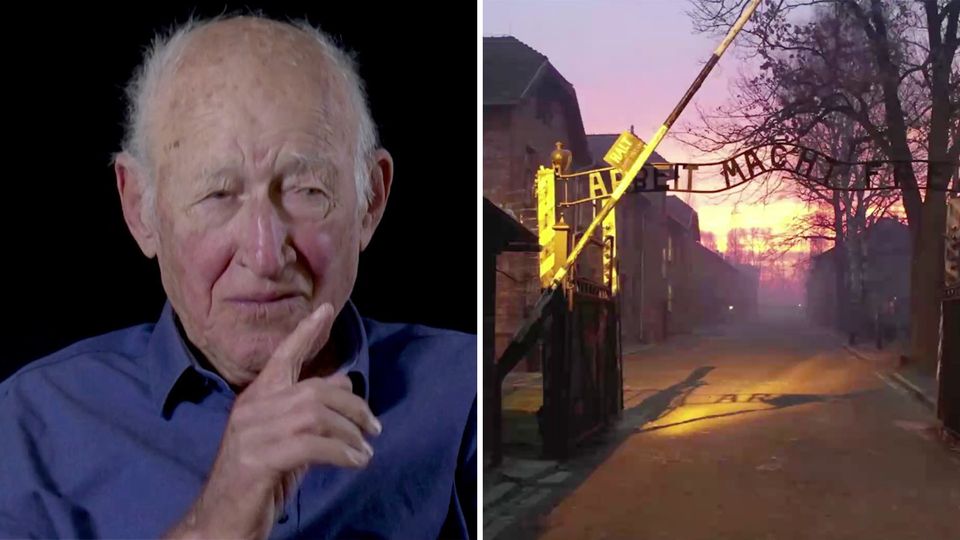

Es ist auch der zunehmende zeitliche Abstand zum furchtbaren Geschehen, der das möglich macht. Der Schrecken verblasst allmählich. Wer kann sich heute einen Ort wie Auschwitz überhaupt noch vorstellen, jenes furchtbare Resultat der Nazi-Ideologie? Ein Ort des realen Horrors, an dem Entwürdigung, Entmenschlichung, Folter und Mord Alltag waren – verübt von Menschen, die nach ihren Taten zum Feierabend mit Frau und Kind fuhren. Menschen, für die Hannah Arendt im Angesicht eines vor Gericht geradezu schusselig wirkenden Adolf Eichmann, den Hauptverantwortlichen für die Durchführung der "Endlösung", 1961 den Begriff der "Banalität des Bösen" prägte. "Das Erschreckende war seine Normalität", schrieb sie seinerzeit im "New Yorker".

Wie Auschwitz wirklich war, davon können nur noch einzelne berichten. Ohne die, die sich erinnern können, wird es immer schwerer werden, das Credo des "Nie wieder" zu verteidigen. "Ja, wir Deutsche erinnern uns", sagte Steinmeier während seiner Yad-Vashem-Rede. "Aber manchmal scheint es mir, als verstünden wir die Vergangenheit besser als die Gegenwart."

Das zu ändern, wird nun die Aufgabe sein – und es braucht dazu alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte. Es braucht Politiker, die in ihrer Arbeit und in Debatten klar und unverrückbar gegen rechts stehen. Lehrer, die mit ihren Klassen die Gedenkstätten besuchen, um den Horror eines KZ wenigstens erahnbar zu machen. Historiker, die Versuche, die Nazi-Schrecken zu relativieren, entlarven und helfen, solche Tendenzen einzuordnen. Ordnungskräfte, die konsequent gegen rechtsextreme Gewalt und extremistische Strukturen vorgehen. Und es braucht uns alle, die wir im Alltag hoffentlich die Kraft finden, Rassismus und Antisemitismus entgegenzutreten.

Jetzt, da nun kaum noch jemand von den Schrecken in Auschwitz aus eigener Erfahrung berichten kann, beginnt erst die schwerste Phase des Erinnerns. Von Schlussstrich kann keine Rede sein. Im Gegenteil: Ein "Monster der deutschen Geschichte" wie Auschwitz darf es nie wieder geben!