Auf dem Wege zu sein zu einem, der die "Partei der Nichtwähler" gegründet hat, bereitet ein paar Nöte. Ist dieser Typ womöglich durchgeknallt? So etwa, wie man sich Menschen der "Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands" vorstellt, schlechtgelaunt und maoistisch, oder die der "Pogo-Partei", als Alt-Punks mit ungewaschenem Haar? Immerhin ließ sich da ein Mann, der selbst nicht wählt, wählen. Das klingt schon seltsam. 1998 hatte er das versucht, zur Bundestagswahl. Seine Partei bekam sogar Stimmen. Für ein Mandat hat es nie gereicht, und zur Wahl 2005 wurde die Partei vom Bundeswahlleiter schon nicht mehr zugelassen; jetzt gibt es sie nur noch auf dem Papier.

Oder, Werner Peters ist nur ein Kölsche Jeck, der Schabernack treibt mit den Mächtigen, den Medien, den Möchtegerns? Das wäre wiederum viel versprechend.

Begegnung im Café

Solche Gedanken sind das auf der Fahrt ins Belgische Viertel von Köln, wo sein Hotel steht, das unbescheiden den Namen "Chelsea" trägt, wie die legendäre Künstler-Herberge in New York. Das Hotel gehört Peters seit 1983. Es ist voll mit Kunst. Martin Kippenberger hat hier in den 80er Jahren residiert, gefeiert und Bilder gegen Logis getauscht.

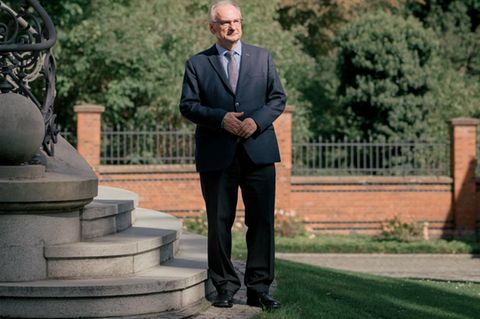

Im Café des Hotels setzt sich Peters an den Tisch, ein mit 67 inzwischen älterer Herr, die Gesichtszüge fein wie seine Brille, der Tonfall leise verbindlich, der Akzent rheinisch und, das eindeutig: kein bisschen verrückt. Er scheint, im Gegenteil, einer jener Nichtwähler zu sein, vor dem sich Parteien in Acht nehmen sollten. Denn wenn immer mehr Menschen wie er sich abwenden und ihre Stimme lieber in den Wind schießen, statt sie den Kandidaten der Parteien zu geben, liegt etwas im Argen.

Mehr über Nichtwähler

... lesen Sie in einer großen Reportage im aktuellen stern

Politik als Lebensinhalt

Denn Peters war Politiker und bleibt ein Politischer. Der Doktor der Philologie ging schon als Student in die CDU. Ein Stipendium brachte danach ihn und seine junge Familie in den 60er Jahren in die USA. Er blieb und arbeitete als Assistent für Kongressabgeordnete. Peters faszinierte schnell, was Demokratie, Wahlkampf und Lobby-Arbeit auf Amerikanisch heißt: Übertreiben, ja, aber auch mitreißen, kalkulieren und professionell planen.

In den USA auf Dauer bleiben konnte Peters nicht, so ging er - zurück in Deutschland und den Niederungen der Bonner Republik – in die CDU-Bundesgeschäftsstelle und trieb außerdem Kommunalpolitik in einem Eifel-Dorf, wo seine Familie den Wochenendsitz hatte.

Später machte er sich selbstständig mit einem Beruf, der so in Deutschland neu war: Politikberater. Anfangs betreute er Bürgerinitiativen, die mit der Umweltbewegung aufkamen. Irgendwann fragte ihn die CDU Köln: Kannst Du auch Wahlkampf? Er konnte.

Aber dann geschah etwas, das den Philosophen erschüttert hat und bis heute nicht kalt lässt. Es war nicht die Parteispendenaffäre um den Flick-Konzern an sich, um Otto Graf Lambsdorff von der FDP und Helmut Kohl, dem CDU-Kanzler mit dem berühmten "Blackout", damals, Anfang der 80er Jahre. Es waren die Konsequenzen, die seine CDU daraus zog – nämlich keine.

Es bleibt einfach alles beim alten

Es gab 1983, neben den Ermittlungen und Prozessen, heftige Debatten, die um die Parteienfinanzierung kreisten. Peters gehörte in der Union zu den Empörten, die vehement für eine Neuordnung stritten. Er bat Kohl damals in einem Brief um eine öffentliche Entschuldigung für die Spendenaffäre. Sie kam nicht. Er erinnert sich an eine Runde in der "Deutschen Gesellschaft für Parlamentsfragen", die im Langen Eugen in Bonn tagte. Peters prangerte die Regeln zur Parteienfinanzierung als "neuen Feudalismus" an, als ein relativ kleiner, fast noch junger Mann aufstand und vehement widersprach und wortreich begründete, warum man neue Gesetze nicht brauche und alles beim alten bleiben solle. "Und das war Wolfgang Schäuble", sagt Peters.

Schäuble, damals mit 43 Jahren Fraktionsgeschäftsführer der CDU im Bundestag, wurde später Kanzleramtsminister bei Helmut Kohl und ist heute Bundesinnenminister. "Also", sagt Peters, "zog ich die Konsequenzen". Er trat aus der CDU aus und ging, bis auf wenige Ausnahmen, fortan nicht mehr wählen. "Wahlen interessieren mich seitdem nicht mehr, denn sie verändern niemals das, was geändert werden müsste."

Parteigründung als politische Aktion

Ändern musste er das irgendwie anders: Peters war längst erfolgreich als Hotelier, Gastronom und Gastgeber philosophischer Salons im "Chelsea", als ihm 1998, im Mai vor der Bundestagswahl, mit Freunden die Idee kam, die Partei der Nichtwähler zu gründen. Der Name klang paradox, und auf ein Mandat hatte Peters auch nie gehofft. Aber mit den Zielen war es ihm ernst: den Nichtwählern eine Stimme geben, das Parteienmonopol brechen, mehr direkte Demokratie, Mandate auf zwei Legislaturperioden begrenzen, Abschaffung des Fraktionszwangs.

Die Parteigründung sah er, der Freund der Kunst, als politische Aktion. "Es ging darum, Themen in den Wahlkampf zu bringen, die verschwiegen werden". Denn, "so lange das Gesetz zur Parteienfinanzierung so bleibt, bestehen darüber Machtfaktoren, die für unabhängige Kandidaten uneinholbar sind", sagt Peters.

Nochmal: Kohl und Schäuble

Echter Erfolg blieb ebenso aus wie die echte Reform der Parteifinanzen. Zur Jahrtausendwende erschütterte die CDU stattdessen die Republik mit dem nächsten Spendenskandal. Die Akteure waren bekannt: Kohl und Schäuble. Das einzige, was seit Peters’ Parteigründung um sich greift, ist - Wahlverweigerung. Vielleicht war er bloß zwei Jahre zu früh dran mit seiner "Aktion".

Was ist der nun für einer? Ein Clown, der im Polittheater gern an der Rampe plärrt? Oder der Feingeist, der in Salons viel redet, aber nichts tut? So leicht macht er sich das nicht. Peters lebt in Köln vor, wie das gehen kann: Politik zu machen, ohne Parteienklüngel. Er hat in seiner Stadt die "Freiwilligenagentur" mit auf den Weg gebracht, in der seit Jahren ehrenamtliche Helfer vermittelt werden, ob für Kinderbetreuung, Sportkurse oder Altenpflege. Über die damit verbundene Plattform "Bürgerstadt" können sich zudem Leute treffen, die Ideen haben, wie sie ihr Viertel oder ihre Schule oder das Zusammenleben von Alt und Jung ändern und gestalten wollen. Das Internet kam dafür gerade zur rechten Zeit.

So, mit seinen Taten, straft Werner Peters, ein Philosoph und Hotelier in Köln, den SPD-Parteichef Franz Müntefering Lügen. Der behauptet, Nichtwähler seien desinteressiert und arrogant. Aber so einfach ist das leider nicht.