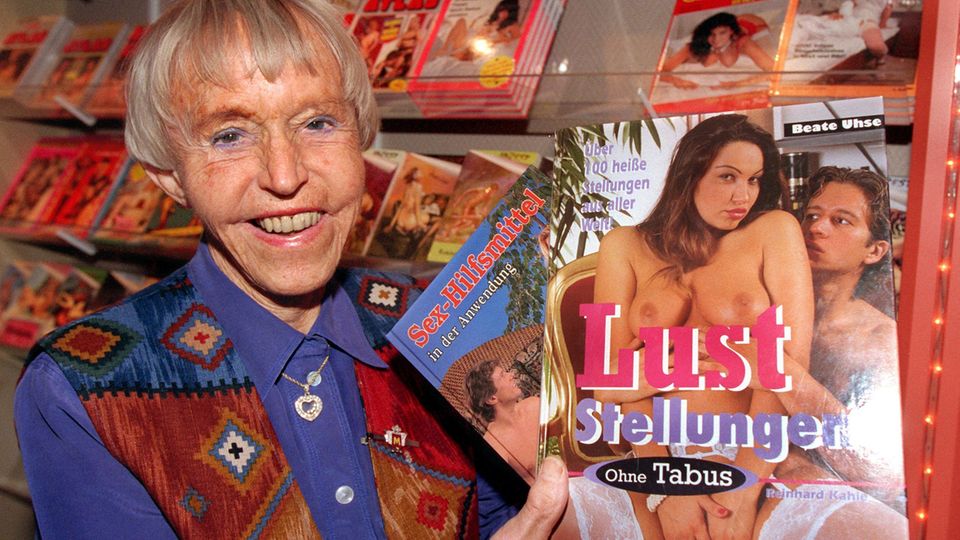

Beate Uhse hieß eigentlich nur für ungefähr zehn Jahre ihres Lebens so, von der Heirat mit ihrem ersten Ehemann Hans-Jürgen Uhse 1939 bis zu ihrer zweiten Hochzeit mit Ernst-Walter Rotermund 1949. Da war "Beate Uhse" schon ein etablierter Markenname für Aufklärungsbücher, Sexhilfen und Verhütungsmittel – unter ihrem ersten Ehenamen wurde Beate Rotermund eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen der Nachkriegszeit. Am Freitag (25.10.) wäre sie 100 Jahre alt geworden.

Die Marke wurde in Deutschland so bekannt wie Tempo, Nivea und Coca-Cola und stand für Aufklärung, Sex und Erotik. Zeitweise führte "Beate Uhse" zwei Millionen Kunden in den Firmenkarteien. Das ist lange vorbei, von dem Unternehmen sind nur Fragmente geblieben. Es hatte schon seinen Zenit überschritten, als Beate Rotermund 2001 im Alter von 81 Jahren in der Schweiz starb. Wechselnde Vorstände und Eigentümerkreise schafften es nicht, gegen Gratis-Pornos im Internet und frischere Wettbewerber zu bestehen.

400 Strafverfahren – zumeist wegen "Beihilfe zur Unzucht"

Fast vergessen ist auch der Beitrag, den Rotermund in den 50er- und 60er-Jahren für gesellschaftlichen Wandel und einen freieren Umgang mit Sexualität leistete – gegen den härtesten Widerstand von Justiz und Kirche. Aus heutiger Sicht ist kaum noch nachvollziehbar, dass die Justiz rund 400 Strafverfahren gegen "Beate Uhse" führte, zumeist wegen "Beihilfe zur Unzucht" nach einem Strafparagrafen von 1919. Staatsanwälte warfen der Firma vor, sie verbreite "schleichendes Gift zur Versuchung der sexuellen Fantasie" und leiste der "Enthemmung und Entsittlichung" des Sexuallebens Vorschub.

Dabei waren die Produkte des Flensburger "Versands für Ehehygiene" denkbar harmlos. Kondome machten den größten Teil des Umsatzes aus, dazu ein paar Bücher wie "Die vollkommene Ehe", Salben, Wäsche und angebliche Potenzmittel. Die geschäftstüchtige Beate Rotermund wusste den medialen Wirbel um ihre Auftritte vor Gericht für ihr Unternehmen zu nutzen und wurde gleichzeitig eine frühe Aufklärerin der prüden Nation. "Die Unkenntnis und Fantasielosigkeit vieler war beängstigend", schrieb sie in ihrer Autobiografie. "Hunderte, Tausende von Briefen schrieb ich, und in jeder Zeile war ich bemüht zu vermitteln, dass Sex nichts Böses ist, sondern ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens."

Pilotin bei Privatfirmen und auch bei der Wehrmacht

Geboren wurde die spätere Unternehmerin als Beate Köstlin in privilegierte Verhältnisse: Sie wuchs auf einem großen Gutshof in Ostpreußen auf. Ihre Mutter war eine der ersten Ärztinnen in Deutschland, ihre Eltern liberal und fortschrittlich. Die beiden Töchter der Familie hatten die gleichen Freiheiten wie der Sohn, über Sexualität wurde offen gesprochen. Ausgebildet wurde Beate auf reformpädagogischen Schulen auf Juist und im Odenwald, so lange das im Nationalsozialismus möglich war. Mit 15 Jahren wurde das sportliche Mädchen hessische Meisterin in Speerwurf, ging nach dem Abitur für ein Jahr nach England und absolvierte dann eine Ausbildung zur Pilotin. Alles ungewöhnlich für die Zeit.

Im Krieg heiratete Beate ihren Fluglehrer Hans-Jürgen Uhse, bekam 1943 ihren ersten Sohn Klaus und machte Karriere als Pilotin bei Privatfirmen und am Ende auch bei der Wehrmacht. Bei Kriegsende war sie Hauptmann der Luftwaffe und konnte mit ihrem Sohn und einem Kindermädchen mit einem Flugzeug nach Schleswig-Holstein flüchten. Da war ihr Mann bereits tot und auch die Eltern überlebten den Krieg nicht; sie wurden Opfer der Roten Armee. Nach einer kurzen Gefangenschaft war Beate Uhse im Alter von 26 Jahren eine mittellose und verwaiste Kriegerwitwe mit einem Kleinkind in einem Dorf in Schleswig-Holstein, so wie viele Flüchtlinge.

Vom "Beate Uhse"-Unternehmen ist nicht viel mehr übrig

Durch eine Reihe von Zufällen – aber auch mit dem richtigen Riecher für ein Geschäft – konnte sie mit einer einfachen Aufklärungsschrift über die fruchtbaren Tage der Frau ein Startkapital erwirtschaften. Damit war der Grundstein für das Imperium gelegt. "Beate Uhse" setzte sich durch, vor allem dank der Hartnäckigkeit der Gründerin. Anfang der 50er-Jahre gab es noch Dutzende ähnlicher Unternehmen, doch die meisten gaben bald auf, auch wegen der ständigen Attacken der Justiz.

Mit der sogenannten Sexwelle ab den späten 60er-Jahren und der Legalisierung der Pornografie für Erwachsene ab 1975 fielen die Schranken für das Wachstum von "Beate Uhse". Gemeinsam mit ihrem Sohn Ulrich Rotermund brachte sie das Unternehmen 1999 an die Börse. Nach drei Tagen erreichte das Papier einen Höchstkurs von gut 28 Euro, danach ging es nur noch bergab. Gehalten hat sich in Flensburg der Erotik-Versand "Orion", der im Wege der Realteilung aus der Firma "Beate Uhse" hervorging und heute von Maike Rotermund geleitet wird, einer Stiefenkelin von Beate Rotermund.

In ihrem privaten Leben war Beate Rotermund ein Familienmensch – und das war nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Ihre große Liebe Ernst-Walter Rotermund zog sich früh aus der Firma zurück und wandte sich anderen Frauen zu. Nach 20 Jahren zog Beate Rotermund einen Schlussstrich und ließ sich 1971 scheiden, nachdem ihr Mann ihr eine Ehe zu dritt vorgeschlagen hatte. Ihr neuer Freund war US-Amerikaner, 25 Jahre jünger und schwarz. Die Boulevardpresse flippte aus. Die Verbindung hielt fast zehn Jahre.

Rotermund mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Heute wird Beate Rotermund zwiespältig beurteilt. "Das ist alles andere als die Emanzipationsgeschichte einer Frau nach 1945, die für die sexuelle Freiheit und das Glück der Menschen kämpft", urteilt die Autorin Katrin Rönicke, die in diesen Tagen eine neue Biografie über Beate Rotermund veröffentlicht. Rönicke war nach ihren Recherchen "irgendwie enttäuscht", dass es der Firmengründerin mehr und mehr ums Geldverdienen gegangen sei. Für die Anti-Porno-Feministinnen um Alice Schwarzer war die Flensburgerin ohnehin ein rotes Tuch.

Die bürgerliche Gesellschaft machte am Ende ihren Frieden mit der Sex-Pionierin und verlieh ihr das Bundesverdienstkreuz. In Flensburg, wo sie einst nicht einmal in den lokalen Tennisverein aufgenommen wurde, erhielt sie zwar nicht die Ehrenbürgerwürde, durfte sich aber in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Und dort gibt es seit einigen Jahren auch eine Beate-Rotermund-Straße.