Wer Angehörige pflegt und dabei noch berufstätig ist, leidet in der Coronazeit besonders. Die Zusatzbelastung für Eltern, die Einschränkungen bei Arztbesuchen und die Schwierigkeit, trotz Quarantänemaßnahmen an zuverlässiges Pflegepersonal zu kommen, strikte Besuchsregelungen und minimiertes Freizeitangebot für Senior*innen verschärfen die ohnehin angespannte Situation.

Dabei bleibt bei den pflegenden Angehörigen häufig der Job auf der Strecke, von persönlichen Wünschen und Bedürfnissen ganz zu schweigen. Obwohl viele an die Grenzen der Belastbarkeit gehen, ernten sie wenig Dank und Anerkennung. Die Erwartungen der Gesellschaft und der zu Pflegenden selbst, der Wunsch es gut zu machen, empathisch zu bleiben und auch die körperliche Belastung führen in einen Teufelskreis, aus dem sich viele nicht mehr alleine befreien können.

Das kennt auch Frau Z., die in meine Beratung kommt – nachdem ihr Chef mehrfach seine Unzufriedenheit mit ihren letzten Arbeitsergebnissen geäußert hat, sich ihre Fehler häufen und die Kolleg*innen allmählich die Geduld verlieren.

Fehlende Freizeit

Freizeit, Freunde oder gar Freude? Das hat Frau Z. (55) schon lange nicht mehr. Sie lebt allein und hat das Gefühl, dass ihr Leben nur noch aus Arbeit besteht – und aus der Pflege ihrer betagten Mutter. Hat sie bis vor kurzem ein- oder zweimal die Woche nach ihr gesehen und kleinere Besorgungen erledigt, ist Frau Z. inzwischen so gut wie jeden Tag für mehrere Stunden für die Mutter im Einsatz. Haushalt, Einkäufe, Bankgeschäfte, Arzttermine…

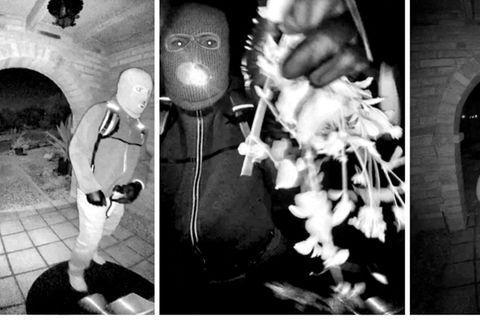

Frau Z. sehnt sich nach einer Pause, sie fühlt sich einsam und ausgelaugt. Auch körperliche Symptome machen sich bemerkbar: Sie schläft schlecht, ist deprimiert und hat Herzrasen. Sie hat sich in den vergangenen Wochen öfter kurzfristig krankmelden müssen und inzwischen sogar ihre Arbeitszeit reduziert. Dennoch hat sie seit Wochen keine ihrer Freundinnen mehr gesehen. Bei den Telefonaten mit ihrer Schwester, die im Ausland lebt, geht es auch nur noch um die Mutter. Diese vergisst zunehmend Dinge und wirkt unwirsch und verstimmt. Neulich hätte es in ihrer Küche beinahe gebrannt – die alte Dame hatte das Essen auf dem Herd vergessen.

Spannungen zwischen Mutter und Tochter

Das Klima zwischen Mutter und Tochter verschlechtert sich, auch weil Frau Z. zuletzt häufiger angesprochen hat, dass ihre Mutter externe Hilfe benötigt. Dies lehnt die alte Dame strikt ab. In dieser Situation kommt Frau Z. zur Beratung ins Fürstenberg Institut.

Ich frage zunächst nach den Wohnumständen und der ärztlichen Diagnose. Im Gespräch wird deutlich, dass Frau Z. die ersten Demenz-Symptome ihrer Mutter bislang nicht genau einordnen kann, vielleicht auch verdrängt hat. Die Wohnung der Mutter ist aus den 50er Jahren und über zwei Etagen – und in keiner Weise altengerecht.

Ich empfehle Frau Z., die Situation insgesamt zu betrachten und zu sehen, was sie ändern kann und wer sie dabei unterstützt. Sonst läuft sie Gefahr, selbst krank zu werden. Sie soll auch erkennen, dass sie der Mutter nur helfen kann, wenn sie sich selbst und ihre Kraft nicht aus den Augen verliert. Dann wird sie auch wieder empathisch auf ihre Mutter eingehen können. Hier setzen wir an: Selbstfürsorge und Abgabe der Verantwortung an Fachpersonal.

Hilfe und Selbsthilfe

Den Anfang dieses Prozesses bildet die dringend notwendige Demenz-Diagnostik der Mutter bei einem spezialisierten Facharzt. Dort wird auch entschieden, ob für die Mutter medikamentöse Therapie infrage kommt oder ob z. B. Ergotherapie und Logopädie helfen. Frau Z. muss keine Sorge wegen der Kosten haben. Das finanziert die Krankenkasse. Zudem erkläre ich ihr, dass die Pflegekasse und die Kommune den barrierefreien Umbau der Wohnung unterstützen – und empfehle ihr, bei ihrer Krankenkasse eine Begutachtung zu beantragen, um einen Pflegegrad zu erhalten. Mit einem Pflegegrad kann Frau Z. beispielsweise einen ambulanten Pflegedienst oder eine Tagespflege organisieren. So würde nicht nur die Mutter professionell unterstützt, sondern auch Frau Z. direkt entlastet werden.

Frau Z. hat außerdem Anspruch auf Verhinderungspflege: eine Urlaubs- oder Krankheitsvertretung für pflegende Angehörige. Sie kann durchaus mal eine Auszeit nehmen – und weiß die Mutter in guten Händen. Wir überlegen auch, wie man die im Ausland lebende Schwester trotz der Entfernung mit einbeziehen kann. Sie könnte die Mutter regelmäßiger anrufen und einen Teil der organisatorischen Aufgaben via Internet vorbereiten. Ich gebe Frau Z. auch die Adresse einer Selbsthilfegruppe. Viele pflegende Angehörige sind in einer ähnlichen Situation: Die Gespräche mit anderen Betroffenen können helfen, die eigene Situation besser zu verstehen.

Vier Wochen später kommt Frau Z. erneut in die Beratung. Das letzte Gespräch habe ihr neben vielen Informationen auch neuen Schwung gegeben. Sie hat einiges in die Wege geleitet und hat das Gefühl, es geht sowohl körperlich als auch seelisch wieder bergauf. Gestern hat sie eine Freundin zum Spazierengehen getroffen und nächste Woche kommt ihre Schwester für eine Woche zu Besuch zur Mutter. Es ist nach wie vor nicht einfach, die Mutter von den "Neuerungen" zu überzeugen, manches habe sie einfach gemacht. Momentan sei die Beziehung zur Mutter entspannter. Unser Gespräch über Abgrenzung und Verantwortungsabgabe hat Frau Z. geholfen, sich die innere Erlaubnis dafür zu geben, für kurze Momente auch mal wieder Tochter sein zu dürfen. Auch im Beruf läuft es besser. Und wenn es Corona wieder zulässt, ist erstmal Urlaub dran – darauf freut sie sich jetzt schon.

Hier abschließend meine Tipps, um dem Thema Pflege & Beruf zu begegnen, ohne daran zu zerbrechen:

- Bauen Sie rechtzeitig ein Netzwerk auf, auf welches Sie zurückgreifen können, wenn der Hilfebedarf zunimmt. Mit dem Entlastungsbetrag oder der Verhinderungspflege hat der Gesetzgeber Möglichkeiten geschaffen, Hilfe im Haushalt oder eine stundenweise Betreuung zu finanzieren.

- Treffen Sie nicht nur Entscheidungen, die für die zu pflegende Person gut sind – sondern auch welche, die gut für Sie sind. Auch Ratgeberliteratur kann hier hilfreich sein, z. B. "Warum wir unseren Eltern nichts schulden" von Barbara Bleisch.

- Haushalten Sie gut mit Ihren Kräften, tanken Sie regelmäßig Ihre Akkus auf. Nutzen Sie z. B. die Möglichkeit einer Kur für pflegende Angehörige. Das Müttergenesungswerk kann Sie beim Antragsverfahren und der Auswahl einer passenden Klinik beraten und unterstützen.

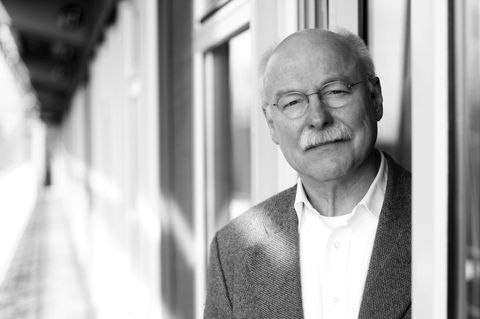

- Eine Gesprächstherapie oder der Austausch mit anderen Betroffenen, z. B. in einer Selbsthilfegruppe, können Sie in Ihrer Rolle als pflegende Angehörige stärken. Für Gespräche mit Eltern gibt es einen tollen Leitfaden von Prof. Katja Werheid, Humboldt-Universität Berlin: "So sag ich's meinen Eltern: 10 Tipps zur Gesprächsführung".

* Anonymisiertes Fallbeispiel aus der Beratungspraxis des Fürstenberg Instituts. Der Fall wurde mit dem Einverständnis des Betroffenen anonymisiert.

Mehr Kolumnen von Reinhild Fürstenberg:

- Die Corona-Einschränkungen machen mein Kind fertig - wie kann ich ihm helfen?

- Ich habe meine Kollegen mit Corona angesteckt. Wie gehe ich damit um?

- Wenn das gemeinsame Homeoffice die Beziehung killt

- Jugendwahn in der Firma: Meine jüngeren Kollegen wissen alles besser

- Wie Herr K. mit Homeoffice-Stress und Ehekrise kämpft

- Sexuelle Belästigung - was tun, wenn der Chef aufdringliche Whatsapp schreibt?

- Schlafprobleme wegen des Jobs - wie Herr M. die Balance verlor

- Der Kollege hat ein Alkoholproblem - so reagieren Sie richtig

- Lampenfieber im Job - mit diesen Tipps bekommen Sie Ihre Unsicherheit in den Griff