"Wir brauchen mehr Tiere", stellt Maren Böhmer fest. Und fragt: "Gefährlich oder nicht gefährlich?" – "Gefährlich!", brüllen 20 Kinder. "Okay", sagt die Lehrerin. "Setzt die Brillen auf." Sofort halten sich Lajla, Sefer, Dave und die anderen klobige weiße Kartons mit eingeklemmten Smartphones vor die Augen. Böhmer tippt kurz auf ihren Tablet-Computer – und die Kinder tauchen ab, vom Computerraum der Grundschule in Hamburg-Wilhelmsburg hinunter zum Tubbataha-Riff im Pazifik.

Sie können sich umsehen, nach unten, rechts, links, hoch zur hellen Wasseroberfläche. Und da sind sie: Haie! Zum Greifen nah. Die Schüler der 4b kreischen. Alles wirkt so echt. Böhmer kann die Blicke lenken. Sie zeigt auf Fische und Korallen. Der Computer liefert ihr Fakten. Die Lehrerin, die Kinder, alle sind begeistert.

Die Kinder sollen wissen, wer ihnen den virtuellen Spaß bringt

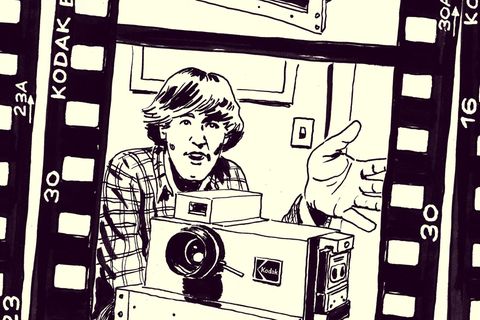

Die Grundschule Kirchdorf nimmt als eine der ersten in Deutschland am Projekt "Expeditionen" des Internetkonzerns Google und der Stiftung Lesen teil, an einer virtuellen Klassenreise. Dem Stifterrat gehört auch Gruner+Jahr an, der Verlag des stern. Googles Expeditionen führen in Meere, in Museen oder auf den Mond. Sie sollen die Schüler begeistern für die Möglichkeiten des digitalen Lernens, für unbekannte Welten – und für das Unternehmen. "Google Zukunftswerkstatt" steht auf der Kartonbrille. Die Kinder sollen wissen, wer ihnen den virtuellen Spaß bringt.

Ist das nun gut, dass ein Konzern sich in Schulen engagiert, weil es sonst keiner macht? Oder ist das schlecht, weil Schüler, die Kunden der Zukunft, so sanft der Denke und den Geschäftsinteressen des Silicon Valley ausgeliefert werden?

In den USA tobt seit Monaten eine Debatte über den Einfluss der Konzerne auf die Bildung. Google hat dort mit günstigen Laptops und Apps den Schulmarkt erobert. In Deutschland ist die Situation noch anders. "Classroom", in den USA Googles zentrale App, wird kaum genutzt. Und Apple, Samsung und Microsoft bieten zwar Komplettpakete. Aber flächendeckend schlägt sich das nicht nieder, eher in einer "iPad- Klasse" hier und da. Mit Aufträgen sind deutsche Ministerialbeamte noch vorsichtig.

+++ Hier finden Sie alle Gerüchte zum iPhone 8 +++

"Es gibt eine deutliche Zunahme der Lobby-Aktivitäten"

Und doch ist der Kampf um das Milliardengeschäft mit den Schülern auch hier voll entbrannt. Geld ist fast greifbar, seitdem Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) den Ländern fünf Milliarden Euro für die digitale Infrastruktur versprochen hat. "Es gibt eine deutliche Zunahme der Lobby-Aktivitäten", beobachtet René Scheppler von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). "Die Firmen sind offensiver, sie versuchen den Markt aufzubrechen."

Vor allem um die Gunst der Lehrer, der Multiplikatoren, buhlen die Unternehmen. "Wer die Lehrer gewinnt, gewinnt die Schüler", sagt Scheppler. So hat Google als Teil einer "breit angelegten Bildungsinitiative" Anfang dieser Woche in München sein erstes "Digital-Schulungszentrum" in Deutschland eröffnet, als Teil der "Zukunftswerkstatt". Dort können sich Lehrer auf der von Google mit fünf Millionen Euro geförderten Programmierplattform Open Roberta trainieren lassen. Apple hat im Mai eine deutschsprachige Version von "Apple Teacher" gestartet, seinem Fortbildungsprogramm. Und Samsung hat vor einiger Zeit die Initiative "Digitale Bildung neu denken" gegründet, die sich seit 2015 unter anderem an der Lehrerfortbildung in Sachsen-Anhalt beteiligt.

Der Staat muss die Bedingungen der Digitalisierung bestimmen können

Dabei ist es nicht verwerflich, dass Firmen sich um Schulen bemühen und den Behörden etwas verkaufen wollen. Oft ist es sinnvoller, auf kommerzielle Programme zu setzen, als 16 Kultusministerien das Internet neu erfinden zu lassen. Nur müsse die Lobby-Arbeit für jeden erkennbar sein, sagt Scheppler. Und der Staat müsse die Bedingungen bestimmen können. Was steckt hinter den Algorithmen? Was passiert mit den Daten der Schüler? "Die Politik muss bei der Bildung die Souveränität im Umgang mit der Industrie behalten", sagt der GEW-Experte, der an einer Gesamtschule in Wiesbaden Gesellschaftslehre unterrichtet. "Die Verantwortung darf nicht allein auf Lehrer abgeschoben werden. Das überfordert sie."

Scheppler warnt auch davor, den Unterricht vorschnell von zunächst kostenlosen Angeboten abhängig zu machen. "Was, wenn Google in fünf Jahren sagt: Wir wollen jetzt Geld für diese Klassenreisen? sonst ziehen wir den Stecker." Auch dann wäre das Gekreische groß.