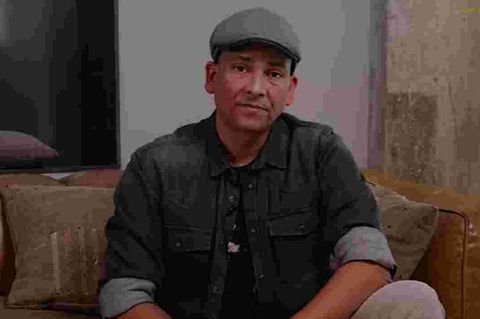

Der Musiker

Gestern ist es wieder passiert. Auf einem Benefizkonzert in Mannheim. Als er im Publikum steht und irgendein Typ ihn kumpelhaft in die Seite boxt: "Ey, Xavier, deine neue Nummer ist echt der Hammer, die wird auf jeden Fall ein Hit." So was müsste Popstar Xavier Naidoo eigentlich schmeicheln. Doch in diesem Fall sind die lobenden Worte Hiobsbotschaft. Die neue Single "Mein Name ist Mensch" seiner Band Söhne Mannheims dürfte noch niemand kennen. Erst für den 10. November ist die Veröffentlichung des Rio-Reiser-Coversongs geplant. Doch im Internet kursiert das Stück seit Wochen.

6,4 Millionen Deutsche haben im vergangenen Jahr Popsongs aus dem Internet heruntergeladen. Tendenz: stark steigend. Xavier Naidoo gehört nicht dazu. "Ich kann nicht mal im Internet surfen." Es gibt keine Klingel an der Tür seines Mannheimer Studios. Der Weg zum Aufnahmeraum führt durch ein Labyrinth katakombenartiger Gänge. Niemand soll die Musiker hier stören. Seit Monaten schon tüfteln die Söhne Mannheims an der neuen Platte. "Es ist verdammt frustrierend, wenn du so lange an einem Song arbeitest, der dann umsonst im Internet landet", klagt Naidoo. Einerseits. Andererseits kann er verstehen, warum Leute stundenlang vor ihrem Rechner hocken und Lied um Lied aus dem Netz saugen. "Wenn jemand jung ist und nicht genug Geld hat, sich eine CD zu kaufen, dann finde ich es im Grunde okay, wenn er sich die Musik auf anderen Wegen besorgt. Ich will ja möglichst viele Leute erreichen."

Naidoo gehört zu den wenigen Großverkäufern in der Krise. Sein letztes Album "Zwischenspiel/Alles für den Herrn" verkaufte sich rund 800.000-mal. Ohne Internet-Tauschbörsen und CD-Brenner, schätzt Naidoo, wäre es mehr als eine Million gewesen. "Für etablierte Künstler wie mich bedeutet das Internet nicht den Untergang, aber für die Newcomer hat es wirklich verheerende Auswirkungen." Denn die Manager der Plattenfirmen zeigen beim Aufbau des Nachwuchses kaum noch Geduld. Wer mit seiner ersten Platte nicht die 30.000er-Auflage erreicht, der darf sich nur wenig Hoffnung auf eine zweite Platte machen.

Die Raubkopierer

Berlin-Tempelhof, zweiter Stock, erster Hinterhof. Der eine nennt sich Tobbi, der andere Manni. Beide sind Mitte 20, beide sind Studenten, und beide lieben Musik. Trotzdem sind Leute wie Tobbi und Manni zurzeit die größten Feinde der Musikindustrie. Alles, was sie hören, haben Tobbi und Manni aus dem Internet heruntergeladen. Schon lange geben sie für Musik kein Geld mehr aus. Allenfalls für große Festplatten, schnelle Datenleitungen und Rohlinge. "Bin ich bekloppt, 19 Euro für eine CD auszugeben? Und mich dafür auch noch bei Karstadt in die Schlange zu stellen?", sagt Manni.

Bevor Tobbi morgens zur Universität geht, klickt er drei, vier Alben an, wenn er abends nach Hause kommt, liegen sie heruntergeladen auf seiner Festplatte. 120 Gigabyte passen darauf, und sie ist prall gefüllt. Mit 70 Filmen und vor allem Musik: 6000 MP3-Dateien aller Stilrichtungen. Nine Inch Nails liegen neben Billy Idol, der Bloodhound Gang und den Cardigans. Würde man sie hintereinander abspielen - es würde zwei Wochen dauern.

Seit sie Teenager sind, kennen es Tobbi und Manni nicht anders: Musik kommt kostenlos aus dem Netz. Dafür zu zahlen erscheint ihnen geradezu absurd. Angefangen hatte Tobbi schon Ende der 90er Jahre mit einem langsamen 28 k-Modem. Als die legendäre erste Musik-Tauschbörse Napster geschlossen wurde, stieg er auf andere MP3-Netze um: erst Morpheus, dann WinMX, dann eDonkey und schließlich auf Kazaa und DirectConnect. Millionen Jugendliche sind diesen Weg gegangen. Internet-Tauschbörsen sind Teil ihrer Generationen-Kultur, so wie für andere der "Beat Club" oder "Formel Eins" im Fernsehen zum Aufwachsen gehörten. Der Unterschied: Fernsehen ist erlaubt, Tauschen verboten.

"Na und?", sagt Manni. "Die Musikindustrie hat ohnehin genügend Geld. Ich zahle keine Wucherpreise für CDs, um geldgierigen Plattenbossen ihre Champagnerpartys zu finanzieren!"

Der Plattenboss

Was für ein Blick. Unten die Speicherstadt, wo die Ausflugsschiffe tuckern. In der Ferne die Türme der großen Hamburger Kirchen, die Elbe, der Hafen. In der obersten Etage des pompösen Glasgebäudes residiert Bernd Dopp, Chef des Musikkonzerns Warner Music Deutschland.

Stars wie Phil Collins, Madonna und Westernhagen sind bei Warner. Vor gut einem Jahr hat Dopp die neue Konzernzentrale eröffnet. Es gab Austern, Champagner und eine Hummerpyramide. Bis vier Uhr morgens wurde gefeiert. Doch Glasfassaden und rauschende Feste können nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass aus dem einst florierenden Konzern ein Sanierungsfall geworden ist. Dopp gibt unumwunden zu: "Die Situation ist äußerst dramatisch." Die Umsatzeinbrüche sind keine Konjunkturdelle mehr, sondern eine tödliche Bedrohung. "Die ganze Branche wird weiter Personal abbauen müssen", sagt Dopp.

Es ist die Musikpiraterie, das massenhafte CD-Brennen und Herunterladen von Musik aus dem Internet, die die Plattenbosse für die Misere verantwortlich machen - Leute wie Tobbi und Manni. Zwar hat die Industrie CDs mit Kopierschutz ausgestattet. Hat Betreiber von Tauschbörsen verklagt und Lobbyisten in Bewegung gesetzt, um das Urheberrecht in ihrem Sinn zu novellieren. Hat Aufklärungskampagnen mit Slogans wie "Copy Kills Music" oder "CopyPolice" gestartet. Und - wie Universal in den USA -die CD-Preise gesenkt. Erholung fand die Branche nicht. Im Gegenteil: Der Kopierschutz verärgert die Kunden, und die Klagen gegen die Tauschbörsen ziehen sich in die Länge. Die Preissenkung wiederum bestätigt nur jene, die immer klagten, CDs wären zu teuer. Die Argumente der Firmen, die Preise seien inflationsbereinigt gar nicht höher als früher und ließen sich wegen der Personalkosten nicht einfach reduzieren, klingen in den Ohren der Kunden schal.

"Volkssport klingt so putzig, aber das ist Kriminalität

Dopp erzählt, wie er kürzlich auf einem Konzert der Hamburger Rapper Deichkind war. "Wer hat unsere neue CD schon?", hatte die Band gefragt, und fast alle im Publikum reckten die Hände in die Höhe. "Wer von euch hat sie denn auch gekauft?", fragte der Sänger weiter. Da waren die meisten Hände ganz schnell wieder unten. Bernd Dopp lacht nicht, als er das erzählt. Der Spaß ist ihm schon lange vergangen. "Volkssport, das hört sich immer so putzig an", sagt er, wenn man ihn auf das massenhafte CD-Kopieren anspricht. "Aber es geht hier um Kriminalität." Fünf Milliarden Euro sind der Musikindustrie nach eigenen Angaben im vorigen Jahr durch die Lappen gegangen.

Der Mann, der Warner ins digitale Zeitalter führen soll, hat einst als Plattenverkäufer angefangen. Hat sperriges, schwarzes Vinyl über den Verkaufstresen gereicht, hat den Aufstieg der CD erlebt und den Niedergang der Tonbandcassetten. Minimale Veränderungen im Vergleich zu dem, was nun kommen könnte. Eine Zukunft, in der man die Ware, die Warner verkauft, gar nicht mehr anfassen kann. In der man Musik in Dateiform übers Internet bezieht - und CDs nur noch etwas für Sammler sind.

Werden Konzerne wie Warner und Leute wie Dopp dann überhaupt noch gebraucht? Er jedenfalls will sich wehren: "Wir werden diejenigen, die das Internet fortgesetzt missbrauchen, zur Rechenschaft ziehen müssen."

Greise sind dabei und ein zwölfjähriges Mädchen. Es sind Professoren, Hausfrauen, ein Polizist, Studenten: 261 Internetnutzer sind von der US-Plattenindustrie verklagt worden, weil sie illegale Musikangebote benutzt haben - Tauschbörsen wie Kazaa oder Gnutella. Erstmals haben Fahnder damit Normal-User im Visier, und für Millionen MP3-Downloader hat das große Zittern begonnen. Droht jetzt auch in Deutschland die große Klagewelle?

Der Anwalt

"Jederzeit" könne es damit losgehen, sagt Clemens Rasch. Die Rechtslage sei "eindeutig", die Beweisführung "kein Problem", es gebe "Millionen Fälle". Rasch ist Anwalt für die IFPI, der Dachorganisation der Musikindustrie, und damit Deutschlands oberster Feldherr im Kampf gegen die Musikpiraterie. Unter seiner Regie durchschnüffeln Ermittler Flohmärkte, Kleinanzeigen und das Internet nach illegalen Musikangeboten.

"Die Leute glauben immer, sie seien anonym, wenn sie im Internet sind", sagt Rasch. "Sie sitzen allein zu Hause und denken, keiner sieht mich. Aber das ist ein Irrtum." Bevor er Jurist wurde, hat Rasch Musik studiert. Mit Wuschelhaaren und Schlabberjackett sieht er nicht gerade furchteinflößend aus. Doch jedes Jahr verschickt er Tausende Abmahnungen wegen illegaler Musikangebote. "Ohne Repression geht es nicht", sagt er ernst.

Er zeigt, wie leicht man an die IP-Adresse eines Tauschbörsennutzers kommen kann. Die IP-Adresse ist eine Art Telefonnummer im Netz. Hat Rasch genügend Beweise gesammelt, muss der Provider, zum Beispiel T-Online, Namen und Anschrift desjenigen an die Staatsanwaltschaft herausrücken, dem die IP-Adresse zugeteilt wurde.

Wer einmal in die Fänge der Musikwirtschaft gerät, kann tatsächlich richtig Ärger kriegen. Ein Familienvater, dem vorgeworfen wird, Dutzende CDs ins Netz gestellt zu haben, muss jetzt möglicherweise Zehntausende Euro zahlen - außer Anwaltskosten und Strafgeldern drohen horrende Schadensersatzansprüche der Rechteinhaber.

Dass gewöhnliche Tauschbörsennutzer in Deutschland bisher ungeschoren davongekommen sind, liegt daran, dass "wir uns bisher auf die Betreiber illegaler Services beschränkt haben", sagt Rasch. Und wenn er jetzt "keinen Zweifel" daran lässt, dass "die Schonfrist bald abläuft", hat er sein Hauptziel eigentlich schon erreicht: Die Sorglosigkeit ist vorbei, die Angst geht um.

Die alternativen Plattenverkäufer

Es ist kein normaler Plattenladen. Verkäufer, Kassentresen, Regale voller CDs - so weit alles wie üblich. Aber warum haben die Kunden, die an der Auslage entlangschlendern, Kopfhörer auf den Ohren? Warum halten sie diese merkwürdigen Geräte in der Hand und tippen unentwegt mit Stiften darauf herum?

Es ist Deutschlands modernster CD-Laden. Er heißt "Pressezentrum" und befindet sich in der Lübecker Altstadt. Martin Salzmann heißt der Inhaber. Er hat Deutschlands ersten Plattenladen mit CD-Brenner erfunden: "Was wir hier machen, könnte das Musikgeschäft wieder ganz neu beleben."

Frank Weimer führt vor, wie es geht. Der 32 Jahre alte Lübecker kauft schon zum dritten Mal im "Pressezentrum": "Es ist ziemlich teuer, aber eine super Geschenkidee." Er nimmt einen der 16 Kleincomputer aus der Halterung hinter dem Kassentresen und setzt den Kopfhörer auf. Dann stöbert er in den CD-Fächern, entscheidet sich für eine CD von The Who. Ein Druck auf die gelbe Scan-Taste lässt einen roten Laserstrahl über den Strichcode des CD-Covers leuchten. Kurz darauf erscheint auf dem Display des Hand-PCs eine Liste aller auf der CD enthaltenen Songs. Mit einem Spezialstift wählt Weimer jetzt zwei davon aus, hört per Kopfhörer kurz rein und merkt sie für den Kauf auf seiner individuell zusammengestellten CD vor. Zehn weitere Stücke nimmt er von anderen CDs dazu, klickt auf "Kaufen", bezahlt und gibt das Gerät wieder ab. Während die CD gebrannt wird, sucht sich Weimer ein CD-Cover aus: 19 hängen an der Wand zur Auswahl. Nach fünf Minuten ist die CD fertig: 99 Cent kostet ein Song, zwei Euro kosten Rohling und Cover. Macht bei zwölf Songs 13,88 Euro.

Für Inhaber Salzmann war es eine Art Notwehr: Jahrelang hatte er mit ansehen müssen, wie die CD-Verkäufe in seinem Laden zurückgegangen waren. Also heuerte er Programmierer zum Schreiben der Software an und Grafiker fürs Gestalten der Cover. Monatelang musste Salzmann bei den Plattenfirmen betteln, ihm die Rechte freizugeben. "Da wollten die einen, dass pro Album mindestens zwei Tracks verkauft werden müssen, andere wollten, dass nicht mehr als sechs Songs pro Album verkauft werden dürfen." Erst nach und nach kam das Einverständnis der Musikkonzerne.

Natürlich macht er all das nicht nur für seinen kleinen Laden in Lübeck. Salzmann will seine Idee ganz groß vermarkten. Das Patent ist beantragt, jetzt wird verhandelt. Es gibt Anfragen aus Österreich und der Schweiz, aus Kapstadt und von Karstadt. In Hannover soll noch vor Weihnachten das erste Kaufhaus mit Individual-CD-Abteilung an den Start gehen.

Die Saboteure

"Setz nicht so einen Scheiß ins Netz." "Ich klopp dir die in deinen verpickelten Hals." "Wir kriegen dich. Komm raus, du Arsch!" Wenn Michael Eisele und Matthias Geist solche Botschaften bekommen, wissen sie, dass sie vorzügliche Arbeit leisten. Sie haben es den Musikpiraten mal wieder so richtig gezeigt. "MFM-Networx, Anti Piracy Promotion Agency" nennt sich die Firma von Eisele und Geist; Tauschbörsenbekämpfung ist ihr Geschäft. Bezahlt werden sie von Plattenfirmen und Musikproduzenten.

Eisele und Geist lieben Musik. Und zerstören sie deshalb. Zerhacken die Lieder ihrer Auftraggeber und wiederholen die Schnipsel so lange, bis sich selbst treuste Fans genervt abwenden. Unterbrechen Songs, wo sie am schönsten sind, und blenden mahnende Worte ein: "Du hast diese Datei illegal bei einer Tauschbörse heruntergeladen. Bitte geh in den Laden und kauf dir die CD." Unter anderem bei Kazaa, eDonkey und WinMX werden die MP3s in Umlauf gebracht - unter den echten Songnamen, als wäre es die richtige Musik. "No Fake", "Working Version" oder "Good Version" nennen sie die Schrottdateien. "Wichtig ist, dass der Downloader die Fälschung erst nach einiger Zeit bemerkt", sagt Geist. Manchmal wiederholen sie immer wieder die erste Strophe. Oder lassen den Song eine Minute laufen und brechen ihn dann erst ab. Bevor sie die Dateien ins Netz stellen, schicken sie diese zur Abnahme an den Auftraggeber: "Ist die Qualität auch schlecht genug?"

Die Methode ist einfach, aber wirkungsvoll. Es nervt. Ein Drei-Minuten-Song ist gut drei Megabyte groß. Mit einer ISDN-Verbindung dauert der Download immerhin zehn Minuten. "Den Leuten soll die Lust am Runterladen vergehen", sagt Eisele. Fünf Millionen verhunzte Songs pro Monat verbreitet seine Firma. Datenmüll, der sich weiter verbreitet. Datenströme, die man auswerten kann.

Tatsächlich interessieren sich immer mehr Plattenfirmen und Künstler für die Statistiken von Eisele und Geist. "Wenn ein Song bei uns vor der Veröffentlichung innerhalb einer Woche 500 000-mal heruntergeladen wird, ist ziemlich sicher, dass es ein Top-Ten-Hit wird", sagt Geist. "Wir können die Charts fast schon voraussagen." Auch Flops ließen sich so ermitteln: "Wenn die Leute ein Lied nicht mal kostenlos haben wollen, wird das im Verkauf erst recht nichts."