Während in Deutschland vornehmlich über Windkraftanlagen gestritten wird, schreitet die Fertigstellung des ersten europäischen Fusionsreaktors ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) voran. Nun wurde das Gebäude fertiggestellt, das den eigentlichen Reaktor beherbergt. Im Jahr 2025 soll der ITER in Betrieb gehen. Seit 2007 wird beim südfranzösischen Kernforschungszentrum Cadarache an der Anlage gearbeitet.

Idee aus der UdSSR

Beim ITER wird ein Reaktor vom Typ Tokamak gebaut, anders als die Versuchsanlage Wendelstein 7-X in Greifswald, die nach dem Stellarator-Prinzip arbeitet. Lesen Sie hierzu: Deutscher Fusionsreaktor auf dem Weg zu unendlicher, sauberer Energie

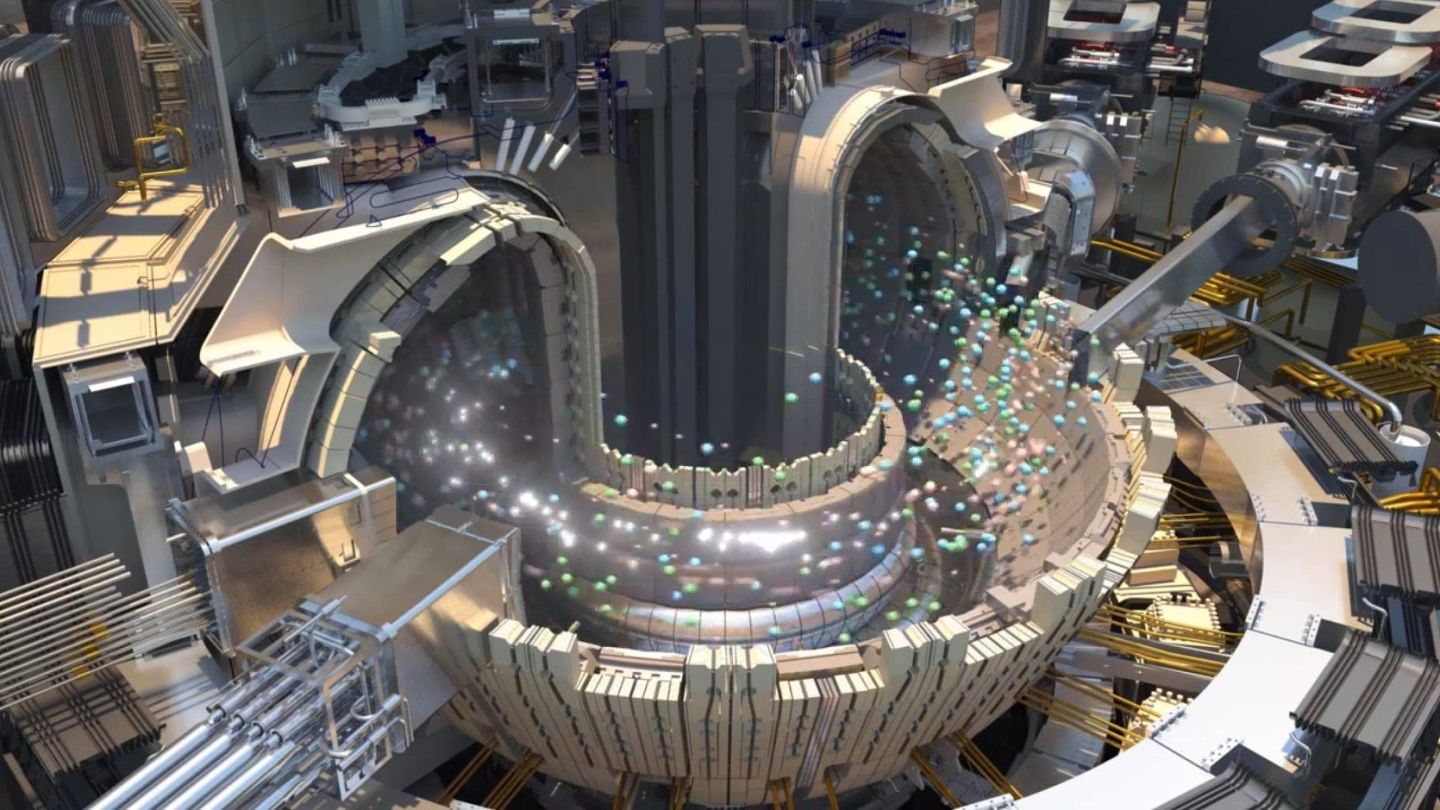

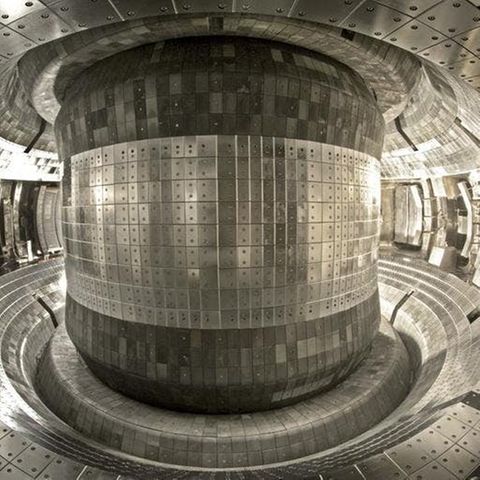

An der ITER-Anlage arbeiten Forscher aus 35 Ländern. In einem Donut-förmigen Ring soll das Plasma gebändigt werden. Tokamak ist keine Verballhornung von Tomahawk, sondern eine russische Abkürzung. Das Bauprinzip stammt aus der UdSSR und wurde schon 1952 entdeckt. In dem Ring soll ein Plasma aus Wasserstoffatomen fließen und von supraleitenden Magneten so verdichtet werden, dass eine Kernfusion eintritt. Die Besonderheit ist, dass hier auch Strom im Plasmaring fließt.

Die technische Herausforderung liegt darin, den Plasmastrom auf die nötige Temperatur zu bringen und ihn auch im Prozess der Kernfusion zu bändigen und in den vorgesehen Bahnen zu halten.

Rennen um die Kernfusion

Heute arbeiten mehrere Anlagen nach dem Tokamak-Prinzip, darunter ein Gerät in Großbritannien. Die Tokamak Energy erreichte im vergangenen Jahr Temperaturen von 15 Millionen Grad Celsius. Weit fortgeschritten ist auch Chinas Reaktor. Die Chinesen erreichten bereits Temperaturen von 100 Millionen Grad Celsius. 2016 gelang es ihnen, 102 Sekunden lang einen Plasmaring zu stabilisieren. Lesen Sie hierzu: Heißer als die Sonne - China-Reaktor erreicht Durchbruch in der Kernfusion

Der ITER in Frankreich ist so konzipiert, dass er Strom erzeugen kann. Seine Plasmaströme sollen zehnmal so stark sein, wie die in heutigen Anlagen. Er gilt als Vorform einer Anlage, die auch kommerziell betrieben werden könnte. Seine Fusionsleistung soll die Heizleistung, die notwendig ist, um den Prozess zu starten, um ein Vielfaches übersteigen.

Der Vorteil eines Fusionsreaktors gegenüber herkömmlichen Kernkraftwerken besteht darin, dass kein Uran benötigt wird und das "Betriebsmittel" Wasserstoff in beliebiger Menge zur Verfügung steht. Außerdem kann es bei der Fusion zu keinem GAU wie in Tschernobyl kommen. Bei einer möglichen Störung bricht die Verdichtung des Plasmas zusammen und der Prozess der Kernfusion endet. Anders als die Strahlung in einem Uran-Reaktor kann die Fusion der Wasserstoffatome im Reaktor sich nicht selbst unkontrolliert fortführen.

Lesen Sie auch: