Jeden Freitag demonstrieren Schüler für eine bessere Klimapolitik. Aber immer noch ist Kohle für 38 Prozent der weltweiten Energieerzeugung verantwortlich. Im letzten Jahr sanken die Treibhausemissionen nicht, sie stiegen um 2,7 Prozent.

In einigen Ländern wird daher wieder mehr über den Ausbau von Kernenergie nachgedacht, um die Klimaziele zu erreichen. Allerdings nicht in Deutschland, dort sollen alle Anlagen bis 2022 stillgelegt werden. Die Stromlücke soll durch regenerative Energie wie Windkraft geschlossen werden und durch gasbetriebene Kraftwerke. Die erzeugen zwar weniger Emissionen als Kohlekraftwerke, aber doch wesentlich mehr als die Atomkraft. Darüber hinaus werden Gaskraftwerke den politisch umstrittenen Import von Gas aus Russland noch erhöhen.

Der Atomkraft setzt nicht nur die Ablehnung in der Bevölkerung zu, werden die realen Kosten zugrunde gelegt, wäre der Atomstrom teurer als der Gasstrom. In den USA wurden mehrere Kraftwerke auch ohne Atomprotest geschlossen, weil sie nicht mit dem billigen Gas konkurrieren können.

Neue Entwicklungen in der Technik

Dennoch wird weltweit weiter an der Atomkraft geforscht. Die "MIT Technology Review" hat einen Überblick über die Reaktoren der Zukunft zusammengestellt. Ein Ansatz ist der Bau kleiner modularer Reaktoren (Small Modular Reactors – SMR). Überspitzt formuliert könnte man sagen, hier handele es sich um Reaktoren vom Fließband. Anstatt einzelner Blöcke mit großer Leistung, die nach kundenspezifischen Vorgaben individuell gebaut werden, sollen diese Mini-Reaktoren seriell hergestellt werden. Standardisierte Prozesse und gleiche Bauteile sollen die Kosten senken. Laut MIT Review wäre NuScale Power mit Sitz in Portland in der Lage, 60-Megawatt-Anlagen zu bauen. Sogar ein Vertrag über den Bau von zwölf Mini-Reaktoren ist abgeschlossen, nur ist die Finanzierung nicht gesichert. Denn die Serienfertigung hat ein Problem: Es muss eine ganze Reihe von Kunden gefunden werden, denn nur eine größere Stückzahl macht den Bau wirtschaftlich attraktiv. Hinzu kommt das Sicherheitsdilemma: Die kleinen Reaktoren benötigen die gleiche Schutztechnik und die gleichen Sicherheitsvorkehrungen etwa vor terroristischen Anschlägen wie ihre großen Brüder. Das treibt die Kosten pro Megawatt nach oben.

Während die SMRs den bekannten Reaktoren gleichen, werden parallel Reaktoren der IV. Generation entwickelt, die technisch fortgeschrittener als die bekannten Atomkraftwerke sind. Besonders interessant sind dabei Typen, die sicherer als die alten Reaktoren sind. Sie verwenden Kühlmitteln wie Natrium, geschmolzene Salze oder Helium. In China wird ein Reaktor neuen Typs noch in diesem Jahr ans Netz gehen.

Große Hoffnung Fusionsenergie

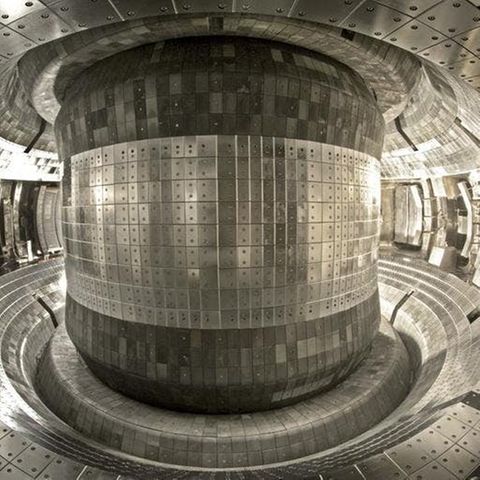

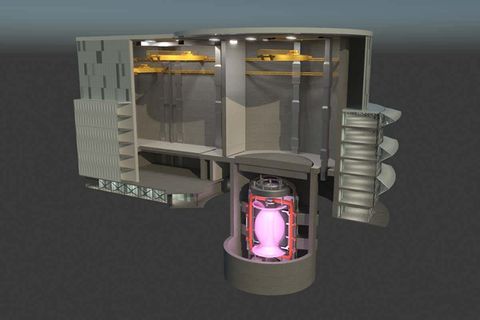

Die große Hoffnung für unbegrenzte Energie ohne Klimaemissionen bleiben die Fusionsreaktoren, die in ihrem Inneren Prozesse nachbilden, wie die auch in der Sonne herrschen. Hier muss man den Plasmastrom im Reaktor mit seinen extrem hohen Temperaturen beherrschen. Die Vorteile des Fusionsreaktors sind bestechend. Das System ist schon im Konzept "sicher": Sollte es zu Störungen kommen, würde das Plasma nicht weiter komprimiert werden, die Fusion der Atome würde sofort stoppen. Die Anlage könnte zwar beschädigt werden, aber es gäbe keinen Atom-Gau. Außerdem würde kaum radioaktiver Abfall entstehen, ein weiterer Risikofaktor bei den bestehenden Atomkraftwerken. Das europäische Projekt ITER ist seit 2010 in Bau. Aber Verzögerung im Bau, Kostenexplosionen und politischer Widerstand setzten dem Projekt zu. Laut "MIT Technology Review" ist General Fusion aus Vancouver mit einem einfacheren Fusionssystem weiter. Dort hofft man, dass die Fusionsreaktoren in 10 bis 15 Jahren einsatzbereit sein könnten. TAE Technologies aus Kalifornien verspricht sogar, einen Fusionsreaktor innerhalb von fünf Jahren zur kommerziellen Reife bringen zu können.

Atomkraft für Autokraten

Die "MIT Technology Review" hält alle drei Reaktortypen der Zukunft für technisch möglich, ist aber skeptisch, ob diese Technik in den Staaten des Westens realisiert wird. Ein Faktor ist die ablehnende Haltung der Bevölkerung - sprich der Wähler. Durch Katastrophen wie in Fukushima hat die Atomkraft ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Es ist keinesfalls sicher, dass Anwohner und Bevölkerung den Versprechen glauben wird, die Reaktoren der Zukunft seien sicher vor den Fehlern der Vergangenheit. Hinzu kommt ein zweites, weniger bekanntes Argument: Die extrem hohen Anlaufkosten von Atomkraftwerken können Unternehmen der Privatwirtschaft heute nicht mehr aufbringen, da die Zeit ihrer monopolartigen Stellung in der Stromversorgung vorbei sind.

Beide Faktoren spielen in autokratischen Systemen nicht so eine große Rolle wie im Westen. Daher wurden neue Reaktortypen bislang auch nur in Russland und China zugelassen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass neue Entwicklungen in der Kernkraft auch in diesen Ländern stattfinden werden.

Lesen Sie auch