Friedrich Luft ist 73 Jahre alt. Er hat ein erfülltes Forscherleben hinter sich. Genug Preise, genug Renommé. Der Nephrologe am Berliner Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin könnte seinen Ruhestand genießen – wäre da nicht diese türkische Familie aus einem Dorf nahe dem Schwarzen Meer. In ihrem Erbgut versteckt liegt ein Schlüssel zum Verständnis der Volkskrankheit Bluthochdruck, die jeden zweiten Europäer im Laufe seines Lebens heimsucht. Luft und sein Team haben diesen Schlüssel gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Welt davon erfährt.

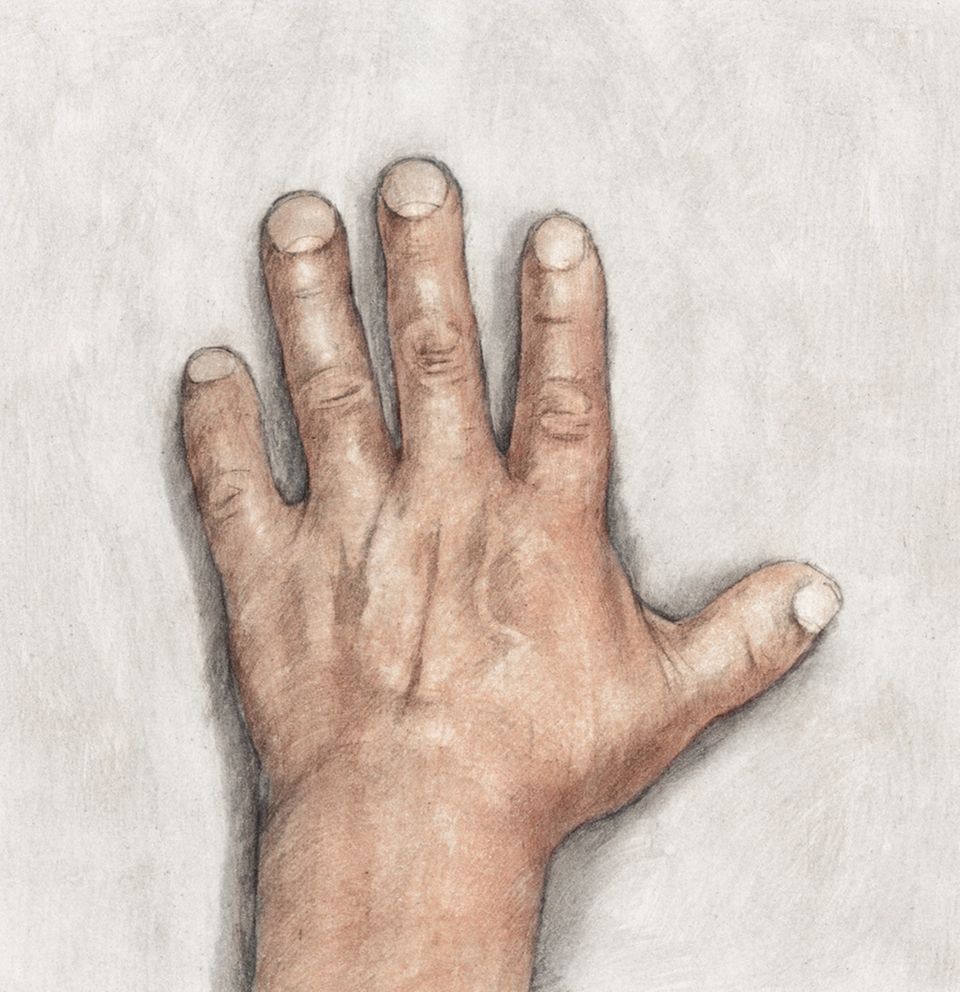

Der Medizin-Krimi begann im Jahr 1960 – lange bevor Friedrich Luft überhaupt wusste, dass es diese Familie in der Türkei gab. Damals stand Kemal (Name geändert), ein junger muslimischer Geistlicher, am Grab seines Onkels Mehmet (Name geändert) und grübelte. Mehmet war noch keine fünfzig Jahre alt gewesen - zu jung zum Sterben. Viele in der Familie waren zu jung gestorben. Noch am Abend vor seinem Tod hatte der Onkel über Wetter und Ernte geschimpft. Der Tod hatte keine Vorboten gesandt, nur gelegentliches Kopfweh und Schwindel. Auch Kemal litt daran. Er richtete ein paar tröstende Worte an die Familie, drückte einem Cousin die Hand und erstarrte. Die Finger. Seine Finger. Sie waren kurz! Auch Onkel Mehmet hatte solche Finger gehabt. Hatten früher Tod und kurze Finger etwas miteinander zu tun?

Kemal ging zu einem Arzt in der fernen Stadt. Der betrachtete neugierig die Hände und fragte: "Hat jeder in Ihrer Familie so kurze Finger?" Kemal sagte: "Nicht alle, aber viele schon." Der Arzt maß den Blutdruck, sagte nichts, pumpte erneut: 270/ 160 mm Quecksilbersäule (mmHg). Nie zuvor hatte er so einen Wert gemessen. 120 zu 80 ist der Normalwert, Bluthochdruck beginnt bei 140 zu 90. Normalerweise müsste Kemal sofort in die Notaufnahme. Aber der Arzt vermutete eine Erbkrankheit. Er glaubte, dass er diesem Mann nicht helfen könnte. Er riet: "Gehen Sie nach Ankara, so bald wie möglich. Vielleicht gibt es dort einen Spezialisten, der Ihnen mehr sagen kann."

Von der ersten Reise nach Ankara kam Kemal enttäuscht zurück. Es gab dort keinen Spezialisten für sein Problem, nur einen Kinderarzt, der sich mit Erbkrankheiten beschäftigte. Aber der hatte noch nie einen vergleichbaren Fall gesehen und Kemal gesagt: "Ich kann Ihnen nicht helfen." Doch Kemal ließ das Rätsel keine Ruhe. Zehn Jahre später fuhr er wieder nach Ankara. Diesmal kamen seine Cousine und ihr einjähriges Baby mit. Sie trafen auf einen anderen Arzt, der zuhörte, viele Fragen stellte und schließlich versprach: "Ich werde Sie besuchen kommen. Und alle in Ihrer Familie untersuchen."

Der Arzt hieß Nihat Bilginturan. Er war getrieben von wissenschaftlicher Neugier. Handelte es sich um eine noch nie zuvor beschriebene Erbkrankheit?

Im Frühjahr 1970 wollte er mit einem Fotografen zu Kemal reisen. Es regnete Sintfluten, der Weg hatte sich in Schlamm aufgelöst, ihr Geländewagen blieb stecken. Ein Eseltreiber kam zufällig des Weges. Er überließ ihnen seine Tiere, sie beluden sie mit ihrem Gepäck und gemeinsam ritten sie zum Dorf.

Kemals Haus füllte sich rasch. 40 Verwandte strömten herbei, um sich untersuchen zu lassen. Bilginturan befragte sie nach Eltern, Großeltern, Onkeln, Tanten, entfernten Cousins und Cousinen. Anhand ihrer Angaben zeichnete er einen Familienstammbaum. Bei der körperlichen Untersuchung bestätigte sich sein Verdacht: Die Familienangehörigen mit kurzen Fingern hatten astronomisch hohe Blutdruckwerte. Und offenbar gaben sie ihre Erbanlage an jeden zweiten Nachkommen weiter, egal ob Junge oder Mädchen.

Eine Woche blieb der Arzt. Die Menschen hofften, dass Bilginturan ihnen würde helfen können. Am Abend vor seiner Abreise kamen sie alle zusammen und hörten seine Empfehlung: "Es gibt nur einen Weg, die Krankheit zu stoppen: Keine Nachkommen mehr!" Sie waren empört: "Natürlich werden wir Kinder bekommen! Wir müssen akzeptieren, dass manche von uns jünger sterben." Bilginturan konnte nichts für sie tun. Er reiste ab. Drei Jahre später schrieb er einen Fachartikel, der im "Journal of Medical Genetics" erschien. Kaum jemand beachtete ihn.

***

Deutschland, 20 Jahre später: Der Genetiker Thomas Wienker suchte einen neuen Job. Eine Chance eröffnete sich am Max Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin. Dort forschte der Nephrologe Friedrich Luft. Wienker sollte einen Vortrag halten. Sein Thema: Familiäre Sonderformen von Bluthochdruck, die über ein einziges Gen vererbt werden. Allerdings wusste niemand, ob solche Familien tatsächlich existierten. Die Volkskrankheit Bluthochdruck gilt als "multifaktoriell" – viele Gene, Ernährung und Umweltfaktoren spielen bei der Entstehung zusammen.

Wienker stand also vor einer schweren Aufgabe. Zu dieser Zeit konnte man noch nicht einfach im Internet suchen. Viele Tage und Nächte wühlte sich Wienker an der Unibibliothek Freiburg durch Schlagwortkataloge und Fachzeitschriften. Wenn er Familien fände, bei denen durch ein einziges Gen Bluthochdruck ausgelöst wird, könnten Nachforschungen vielleicht neue Erklärungen liefern, wie der Körper den Blutdruck regelt. Endlich fand Wienker, was er einen "Goldklumpen" der Genetik nannte: Den Artikel von Bilginturan.

Und Friedrich Luft war sofort begeistert. Ein halbes Jahr später arbeitete Wienker in Berlin.

Flughafen Berlin Tegel, Dezember 1994: Kemal wäre glücklich gewesen, wenn er diesen Tag erlebt hätte. Doch er war schon vor drei Jahren gestorben. Die Mutigsten seiner Familie wagten sich in die Millionenstadt. Ohrenbetäubender Lärm, Getümmel, fremde Sprachen. Es war das Abenteuer ihres Lebens. Cafer (Name geändert), Kemals Sohn, hatte sie hergebracht. Er war größer als sie, trug als Einziger nicht die Erbanlage in sich. Er führte fort, was sein Vater begonnen hatte. Sie kamen, um der Wissenschaft ihre Körper zu leihen. Ein halbes Jahr zuvor hatte Friedrich Luft, begleitet von Wienker und zwei türkischen Brüdern, Okan und Hakan, das Dorf nahe dem Schwarzen Meer besucht. Okan studierte Medizin, Hakan war frisch approbierter Arzt. Gemeinsam hatten sie den Familienmitgliedern ihr Anliegen erklärt. Sie wussten nun, dass ihre Zellen vielleicht den Schlüssel zum Verständnis der geheimnisvollen Massenkrankheit bargen. Sie wussten auch, dass sie wahrscheinlich nicht von der Forschung profitieren würden. Vielleicht aber ihre Nachkommen.

An diesem Tag im Dezember standen also Okan und Hakan am Flughafen und nahmen das Grüpplein in Empfang.

Alle Forscher ahnten damals, dass gerade ihre Lebensaufgabe begann.

Eine Woche Untersuchungsmarathon in der Klinik. Es war ein seltsames Erlebnis für Menschen, die nie zum Arzt gingen. Die Forscher vermaßen das Herz, das bei den extremen Blutdruckwerten stark vergrößert sein müsste – doch das war es nicht. Sie fahndeten nach Nierenschäden, typische Spätfolge von Bluthochdruck - die Nieren aber arbeiteten normal. Die türkischen Patienten schienen überraschend gesund zu sein. Ihr Körper hatte geheimnisvolle Schutzmechanismen ausgebildet. "Wüsste man, was ihren Körper schützt, wäre das spannend für künftige Therapien", sagte Friedrich Luft. Trotzdem aber starben sie jung an Schlaganfällen – ihre Hirnarterien hatten offenbar keinen Schutzmechanismus ausgebildet.

Alle Forscher ahnten, dass gerade ihre Lebensaufgabe begann.

Nervös wartete Luft auf die Fahndungsergebnisse nach möglichen Ursachen des Bluthochdrucks. Er hoffte, dass sie keine finden würden. Warum? Dazu muss man verstehen, dass es zwei Formen von Bluthochdruck gibt: Bei der häufigen "essentiellen" Form ist die Ursache "multifaktoriell", genau genommen also unbekannt. Bei der seltenen sekundären Form sind zum Beispiel die Nierenarterien verengt oder der Hormonstoffwechsel gestört. Luft hoffte, dass der Bluthochdruck der Familie ihnen neue Erkenntnisse über die häufige Form verschaffen würde – und war deshalb sehr erleichtert, dass sie tatsächlich keine Ursachen fanden.

Im Labor suchten Sylvia Bähring und Atakan Aydin nach dem unbekannten Gen. Sie hatten den Probanden Blut entnommen, aus dem sie jetzt die Erbsubstanz gewannen. 1995 war das schwer, denn damals war das Erbgut größtenteils noch nicht entschlüsselt. Doch nach einem Jahr fanden sie tatsächlich ein verdächtiges Gen. Es steuert das Knochenwachstum könnte zumindest schon mal die kurzen Finger erklären. Sie wähnten sich nah am Ziel.

Bald war auch die Stammbaumforschung abgeschlossen. Vor 150 Jahren heiratete ein Bauer des Dorfes eine Frau, die von weit her aus Ostanatolien kam. Sie war klein und hatte auffallend kurze Finger. Niemand weiß heute, wie viele Kinder diese Urahnin der Familie damals gebar. Aber mindestens einmal gab sie die Erbanlage weiter. Nun lebten etwa 30 Nachkommen in der Gegend, die Bluthochdruck und kurze Finger hatten. Würde das Gen, das die Forscher jetzt im Verdacht hatten, beides erklären?

Sie feierten zu früh. Das verdächtige Gen war nicht mutiert, wie sie vermutet hatten. Stattdessen hatten sie es mit einem auffälligen Abschnitt des Erbguts zu tun, auf dem – wie sie erst heute wissen – 78 Gene lagen. Damals waren diese Gene der Wissenschaft unbekannt. Ihnen standen 20 harte Jahre bevor. Sie würden oft zweifeln und aufgeben wollen, und immer wieder würde es Friedrich Luft sein, der sie alle auf das gemeinsame Ziel einschwor.

Harte Arbeit:Die mühsame Entschlüsselung des Codes

Auch die türkischen Patienten musste Friedrich Luft motivieren. Was hatten sie davon, dass sie sich der Forschung zur Verfügung stellten? Diese Frage trieb Luft schon früh um. Es war ihm klar, dass er ihnen auch etwas geben musste. Er brauchte sie als Partner auf lange Zeit für sein Projekt. Sie brauchten Medikamente gegen den tödlichen Bluthochdruck. Sie sollten ihre Enkel aufwachsen sehen können.

Für diese Aufgabe gewann Luft das jüngste Teammitglied, Okan Toka. Der Sohn eines türkischen Gastarbeiters hatte die Heimat seiner Eltern bislang nur in den Sommerferien gesehen. Im Jahr 1996 aber sollte er die Türkei richtig kennenlernen.

Im eiskalten Winter bezog der Student eine Wohnung mit Kohleofen an der Schwarzmeer-Küste. Er bekam ein Auto gestellt, mit dem er seine Probanden in den Bergen besuchte, um ihnen neue Tabletten zu bringen, ihre 24-Stunden-Blutdruckwerte aus den Messgeräten auszulesen, ihnen Blut abzuzapfen und Urinproben einzusammeln.

Die Medikamente, die Okan Toka damals zur Auswahl standen, sind heute, 20 Jahre später, noch die gleichen. Das ist das Dilemma der Bluthochdrucktherapie: Bisher gibt es kaum Innovation, die Behandlung ist immer noch auf dem Stand der frühen neunziger Jahre.

Das Dilemma der Bluthochdrucktherapie: Es gibt wenig Innovation.

Diese Medikamente senken den Widerstand, den die Arterien dem durchfließenden Blut entgegensetzen. Sie wirken an verschiedenen Schaltstellen, über die der menschliche Körper den Blutdruck regelt. Manche entlasten das Herz, andere entwässern das Gewebe, weiten die Blutgefäße, versetzen das Nervensystem in "Ruhemodus" oder hemmen Hormone der Niere. Doch kein Medikament packt das Übel bei der Wurzel, denn die tiefsten Mechanismen der "essentiellen Hypertonie", an der etwa 90 Prozent aller Patienten leiden, sind unbekannt.

Oft brauchen Ärzte drei Medikamente, um die Werte unter Kontrolle zu bringen – mit vielen Problemen: Jeder fünfte Patient ist heute "therapieresistent". Außerdem haben alle Wirkstoffe Nebenwirkungen – zum Beispiel Müdigkeit oder Potenzstörungen. Paradoxerweise fühlen sich Betroffene mit hohem Blutdruck oft wohl, leiden aber am Anfang einer Therapie. Deshalb nimmt die Hälfte von ihnen nach einem Jahr die Tabletten nicht mehr wie vom Arzt verschrieben ein.

Für die Großfamilie wurde Okan Toka schon bald zum Ansprechpartner für alle Notfälle. Einen seiner Studienteilnehmer holte er – nach viel Überzeugungsarbeit beim Richter – aus dem Gefängnis. Ein anderer sollte zum Militär eingezogen werden, Okan Toka bat beim Amt um Aufschub. Er hörte zu, er kümmerte sich, er half – und erwarb sich so den Respekt der Familienmitgliedern. Auch in der Therapie gelang ihm der Durchbruch: Bei seinen Testpersonen sank der Blutdruck mit Standardmedikamenten auf tolerable Werte. Den Doktortitel hatte sich Okan Toka damit hart verdient, und sein Ergebnis galt als ein weiterer Hinweis darauf, dass die Erbkrankheit der Großfamilie der Volkskrankheit Bluthochdruck stark ähnelte.

Seit dieser Zeit fliegt Okan Toka alle zwei Jahre in die Türkei und bringt große Vorräte an Medikamenten dorthin. Die Familienmitglieder bekommen sie kostenfrei gestellt. Bis heute ist nur noch einer von ihnen jung an den Folgen seines Bluthochdrucks verstorben – er hatte wohl die Medikamente abgesetzt. Endlich, nach mehr als 130 Jahren, war der Fluch gebannt – die kurzfingrigen Familienmitglieder konnten ihre Enkel tatsächlich aufwachsen sehen.

Das Rätsel aber war weiterhin ungelöst. Wo in ihren Körpern lag der "Schalter", der den Blutdruck in absurde Höhen trieb?

Die Forscher tappten im Dunkeln. Noch Jahre, nachdem sie die auffällige Region im Erbgut entdeckt hatten, wussten sie nicht, wie viele Gene dort versteckt lagen. Damals waren nur wenige Gene bekannt, sie standen also vor einem Knäuel, das sie nicht entwirren konnten. Friedrich Luft ließ sein Team den auffälligen Chromosomenfaden Stück für Stück entschlüsseln. Eine Fleißarbeit, die viele Jahre brauchen würde.

Zufälle und ein welthistorisches Ereignis katapultierten die Gendetektive nach vorne.

Doch dann, endlich, brachten Zufälle und ein welthistorisches Ereignis die Berliner Wissenschaftler voran. Nach ihren Vorträgen kamen immer wieder Ärzte auf sie zu und sagten: "Ich kenne Patienten, auf die Ihre Beschreibung passt." Bald hatten sie fünf weitere Familien beisammen, in denen kurze Finger gepaart mit hohem Blutdruck vorkam. Sie lebten in Kanada, USA, Frankreich und Südafrika – und waren nicht miteinander verwandt. Bei allen war die gleiche Region im Erbgut auffällig, aber Größe und Position des betroffenen Chromosomenschnipsels variierten immer leicht. Dies half den Wissenschaftlern, den Schuldigen enger einzukreisen.

Dann, im Jahr 2001, elektrisierte eine Nachricht die Welt: Das Erbgut des Menschen war komplett entschlüsselt worden. Plötzlich hatte das Team von Friedrich Luft einen großen Katalog mit bislang unbekannten Genen zur Verfügung. So kamen sie einem neuen Hauptverdächtigen auf die Spur: einem Gen, das den Bauplan für ein Eiweiß enthält, von dem die Pharmaindustrie in den achtziger Jahren geglaubt hatte, es trage Mitschuld an der Entstehung von Bluthochdruck und der koronaren Herzkrankheit. Es heißt: Phosphodiesterase. Heute weiß man, dass es in elf Unterformen vorkommt, damals wusste man das nicht. Das Unternehmen Pfizer hatte ein Medikament erforscht, das dieses Eiweiß hemmen könnte und damit einen der größten Coups der Medizingeschichte gelandet – aufgrund einer erfreulichen Nebenwirkung: lang anhaltende Erektionen. Es war die Geburtsstunde von Viagra und ein Milliardengeschäft für Pfizer gewesen, hohen Blutdruck aber senkten die Pillen nicht. Lufts Team konzentrierte sich dennoch auf das Gen, allerdings auf eine andere Unterform als Pfizer: auf Phosphodiesterase 3a, die vor allem in den Arterien des Menschen vorkommt.

Ihr könnt das nicht, lasst es andere machen.

Der Täter war also im Visier. Die Berliner Forscher konnten ihn aber immer noch nicht überführen: Sie suchten in dem Gen nach einer Mutation – und fanden keine. Es folgten Jahre der Stagnation. "Ihr könnt das nicht, lasst es andere machen", derlei Sprüche bekam Friedrich Luft zu hören. Wie nur sollte er seinen Kritikern begreiflich machen, dass er, wissenschaftsphilosophisch gesehen, einen anderen Planeten bewohnte. Luft war von der Idee durchdrungen, dass nur derjenige Neues entdecken wird, der nicht weiß – oder auch nur glaubt zu wissen -, was er noch nicht weiß. "Hypothesenfreie Forschung", so nannte er das gerne. Epochenmachende Durchbrüche der Wissenschaft waren Zufallsfunde - die Entdeckung des Penicillins durch Alexander Fleming oder der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen zum Beispiel. Luft sah und sieht die von der Pharmaindustrie getriebene Grundlagenforschung in ihrer Existenz bedroht durch Nutzwertorientierung und ökonomische Zwänge.

Damals war auch ihr wichtigstes Forschungsprojekt deshalb bedroht. Drei Mal noch ließ er die Patienten aus der Türkei für Untersuchungen nach Berlin einfliegen. Es kostete Unsummen Geld und Unmengen Zeit. Dabei konnte Luft nicht garantieren, dass sie jemals Antworten finden würden. Immerhin hielten ihm die engsten Verbündeten seines Teams die Treue.

Am Ziel:Übeltäter gefasst, neue Medikamente in Sicht

Ein 16-jähriger Junge war schließlich ihre Rettung. Sein Erbgut war auf andere Weise mutiert als das seiner Verwandten, sodass seine Finger fast normal aussahen. Mithilfe dieses Jungen fand Lufts Team viele Jahre später und über verschlungene Beweisketten zurück zum ursprünglichen Verdächtigen, dem PDE3A-Gen. Zu ihrer Bestürzung entdeckten sie nun, dass dieses Gen tatsächlich – schon damals bei ihrem ersten Verdacht – mutiert gewesen war. Sie hatten es schlicht übersehen.Zwanzig Jahre nach Beginn ihres Abenteuers hatte Lufts Team den Nachweis erbracht: Der Übeltäter, der die türkische Großfamilie heimsuchte, war eine mutierte Form des Eiweißes PDE3A. Es spielt eine elementare Rolle für die Blutdruckregulation im Menschen und steuert außerdem indirekt das Knochenwachstum. Wenn es aber überaktiv ist – so wie bei den kurzfingrigen Familienmitgliedern –, werden die Knochen zu kurz und die Wände der Arterien starr. Als Folge steigt der Blutdruck.

Ein Medikament, das dieses Eiweiß hemmt, senkt also höchstwahrscheinlich den Blutdruck. Wäre es damit schon genug, dann hätten die Berliner Wissenschaftler nur eine von vielen Grundlagenforschungsarbeiten produziert, die von der Pharmaindustrie so häufig kaum beachtet werden. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Das Medikament, das vielen Menschen mit Bluthochdruck helfen könnte, existiert schon. Nicht Lufts Team hat es entwickelt, sondern der Pharmahersteller Bayer. Es heißt Riociguat, hemmt die PDE3A indirekt und wird bislang gegen eine andere Krankheit eingesetzt: Lungenhochdruck. Morgen schon könnten klinische Studien an Patienten mit therapieresistentem Bluthochdruck beginnen. Der Wirkstoff könnte die Urformel für eine neue Generation von Bluthochdruckmedikamenten sein. Es wäre die erste große Innovation nach Jahrzehnten des Stillstands.An einem wolkenverhangenen Märztag 2015 sitzt Friedrich Luft am Schreibtisch und starrt auf den Bildschirm. Er sieht traurig aus. Immer noch hat er keine Nachricht vom Chefredakteur der Fachzeitschrift Nature Genetics, dem Olymp der Genetiker. Was dort veröffentlicht wird, bewegt die Welt. Längst wurde die Studie akzeptiert, aber immer noch fürchtet Luft, dass ihr gemeinsames Lebenswerk im letzten Moment noch abgelehnt werden könnte. Eineinhalb Jahre lang ging die Arbeit hin und her, die Fachgutachter hatten immer neue Wünsche. Normaler Forschungswahnsinn.

Buchhinweis

Für die Rekonstruktion der Ereignisse zwischen 1960 und 1973 befragte der Autor neben den türkischen Patienten auch den langjährigen Chronisten von Lufts Team Russ Hodge, der ein Buch geschrieben hat: “The Case of the Short-fingered Musketeer“ (2013, Englisch, 355 Seiten, 14,99 Euro), herausgegeben vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin.

Erhältlich bei www.buchdisko.de.

Luft bewegen viele Fragen. Wie wird es weitergehen? Wird die Pharmaindustrie handeln? Noch ist er skeptisch. Denn mit den vorhandenen Blutdruckmedikamenten wird genug Geld verdient, die großen Gewinnmargen locken die Manager der großen Konzerne in andere Bereiche, die Krebsmedizin oder die Neurologie zum Beispiel. Wer weiß, ob Bayer sich interessieren wird, schließlich verdienen sie prächtig mit Riociguat – als Medikament für eine "seltene Krankheit" ist es um ein Vielfaches teurer als übliche Bluthochdruck-Arzneien.

Einen Monat später kommt die erlösende E-Mail. Endlich! Die Wissenschaft wird vom wissenschaftlichen Durchbruch des Berliner Teams erfahren - am 11. Mai 2015 in "nature genetics". Friedrich Luft sagt: "Wir haben das wissenschaftliche Problem gelöst. Der Rest ist für die Welt."

Veröffentlicht am 13. Mai 2015.

Bernhard Albrecht beobachtete zwei Jahre lang Lufts Team bis zum Abschluss dieses Lebensprojektes. Die türkischen Patienten traf er in Berlin, sie stimmten Interviews zu, wollten aber nicht fotografiert werden. Sie fürchteten um die Heiratschancen ihrer Kinder.

Die Illustratorin Sonja Danowski gab ihnen neue Gesichter und erschuf nach dem Studium vieler Vorlagen Bilder der Heimat und Historie. Ihre schwerste Aufgabe war es, eine türkische Hochzeit ums Jahr 1860 zu rekonstruieren.

Redaktionelle Mitarbeit und Umsetzung:

Florian Gossy, Patrick Rösing

Dieses Projekt wurde im Rahmen der Masterclass "Zukunft des Wissenschaftsjournalismus" der Robert-Bosch-Stiftung und des Reporterforums gefördert.