Herr Drosten, ahnt ein Virologe, wenn sich etwas Großes in seinem Fachbereich zusammenbraut?

Warum?

2017 erklärten Sie: „Es geht eine größere Gefahr von Viren aus, die ihren Ursprung im Tierreich haben, die über die Atemwege aufgenommen werden. Dazu gehören auch Coronaviren. Durch die verbesserte Mobilität in der globalisierten Welt verbreiten sich solche Viren stärker.“ Das klingt, als hätten Sie die jetzige Pandemie kommen sehen. Ist dem so?

Es war auf jeden Fall zu befürchten. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir uns wieder mehr auf die Viren, die Atemwegserkrankungen verursachen, konzentrieren müssen. Dieser Fokus war komplett verlorengegangen in der Pandemieforschung, wegen Ebola.

Sie arbeiten seit 17 Jahren an SARS-Viren. Dazu gehört jetzt auch das neue Corona-Virus, das SARS CoV-2. Was hat Sie an diesem speziellen Virus am meisten überrascht?

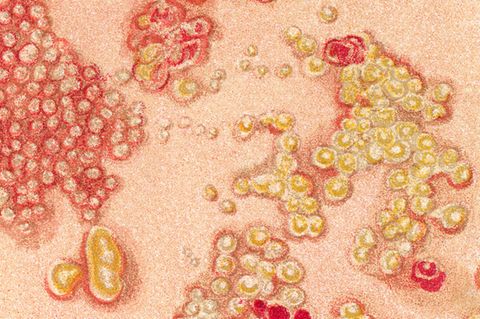

Ich hätte nie gedacht, dass SARS auf diese Weise wieder zurückkommt. Mich wundert immer noch, dass dieses neue Virus, obwohl es so nah mit dem alten SARS-Virus von 2002/2003 verwandt ist, so unterschiedlich ist in seiner Übertragungsfähigkeit. Seine schnelle Vervielfältigung im Rachen macht es so ansteckend.

Der Viren-Jäger

Christian Drosten, Jahrgang 1972, wuchs auf einem Bauernhof im Emsland auf, später studierte er Chemietechnik, Biologie und Medizin. 2003 half Drosten, das SARS-Virus zu entschlüsseln. Er entwickelte außerdem einen diagnostischen Test für SARS, der ihm das Bundesverdienstkreuz einbrachte. Im Januar 2020 erstellte er ein Nachweisverfahren für SARS-CoV-2. Seit 2017 leitet Drosten als Direktor das Institut für Virologie an der Berliner Charité.

Manche Viren verschwinden wieder. Wird dieses Virus bleiben?

Ja, dieses Virus wird ein fünftes menschliches Erkältungs-Coronavirus werden. Ich denke, es wird bleiben.

Sind wir dem medizinisch mittelfristig gewachsen?

Ich glaube, dass wir das hier in Deutschland noch gerade so eben navigieren können, ohne eine riesige humanitäre Katastrophe zu erleben. Im Gegensatz zu anderen Ländern.

Welche meinen Sie?

Der Ausbruch im Iran etwa kam vollkommen überraschend, niemand hatte damit gerechnet. Der Iran ist direkt mit dem arabischen Raum verbunden und der wiederum mit Afrika. Auch in den afrikanischen Ländern wird in diesem Sommer der Peak der Infektionen auftreten. Ich mag mir gar nicht ausmalen, welche Bilder man sehen wird. Wir werden noch erleben, dass die Leute daran auf den Straßen sterben in Afrika. Die Situation wird schlimm sein, sehr schlimm.

Wie ist Deutschland im Moment aufgestellt?

Wir haben verschiedene Vorteile, die sich multiplizieren. Wir haben die beste Diagnostik überhaupt in Europa. Das liegt unter anderem daran, dass wir eine Technikverliebtheit im Diagnostikmarkt haben. Diese Medizinlabore können noch alle selbst einen PCR-Test aufbauen, also diese bestimmte Art von Test, wenn man ihnen ein gutes Protokoll, also ein Rezept, und ein paar essentielle Zutaten gibt. Das haben wir im Januar bereits getan. In keinem anderen Land standen die Labore so schnell bereit. Wir sind geschätzt in der Lage, in Deutschland pro Woche 120.000 bis 150.000 PCR-Tests zu machen.

Wie sieht das in anderen Nationen aus?

Nur ein Beispiel: 150.000 Tests, das ist die Hälfte der Zahl, die in Südkorea bislang kommuniziert wurde – insgesamt wohlgemerkt. Das macht Deutschland in einer Woche. Bei uns bekommt fast jeder begründete Verdachtsfall einen Test, wir sind das einzige Land auf der Welt, wo das so ist. In vielen Ländern bekommt man gar keinen. Deshalb ist das Wehklagen darüber, dass man drei Tage auf sein Ergebnis warten muss, so unverständlich. Wir sind durch die vielen Tests viel früher dran im Erkennen unseres Ausbruchs. Wer sagt, bei uns ist die Situation genauso wie in Italien, Spanien oder Frankreich, der hat nicht verstanden, wie leistungsstark unser Diagnostik-Markt ist. Und wieviel Zeit man durch so etwas gewinnt. Wir haben mindestens zwei bis drei Wochen Vorsprung, und das ist erheblich wichtig.

Nicht wenige behaupten, dieser Vorsprung sei durch zögerliche Entscheidungsfindung in der Politik verspielt worden.

Man hätte vor zwei, drei Wochen auf keinen Fall die jetzigen Maßnahmen angeordnet, da ging gerade Heinsberg los. Und auch dieser ganze Unfug, man hätte Karneval verbieten müssen. Ich denke eher: Man hätte den Karnevals-Flüchtlingen aus dem Rheinland verbieten müssen, in den Urlaub zu fahren. Aber das hätte erst recht niemand gemacht. Man wusste zu der Zeit noch nichts von Italien.

Und was entgegnen Sie Kritikern, die behaupten, die getroffenen Maßnahmen stünden in keinem Verhältnis?

Wozu im Verhältnis? Zu gewonnenen Menschenleben bei den über Über-60-Jährigen?! Wer so denkt, muss sich nicht wundern, wenn Patienten, die eine Beatmung bräuchten, nur noch Morphium kriegen, weil unser Gesundheitssystem überlastet ist. Wenn einem diese Menschen nicht egal sind, ist der Weg unumgänglich. Wir müssen die Kurve der Neuinfektionen senken, wenn wir Menschenleben retten wollen. Sonst haben wir keine Chance.

Wie ist Deutschland im so wichtigen Bereich der Intensivmedizin im internationalen Vergleich aufgestellt?

Wir haben eine Intensivmedizin, die viel besser ist als anderswo. Wir haben drei-, vier-, fünfmal mehr Betten als andere Länder in Europa pro 100.000 Einwohner. Wir haben auch eine Fachkompetenz, die solche Erkrankten beatmen kann.

Glauben Sie, dass trotzdem auch bei uns demnächst Ärzte über Leben und Tod entscheiden müssen, darüber wer beatmet wird, und für wen die Klinik keinen Platz mehr hat?

Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir gerade so daran vorbeischlittern. Wir machen diese Maßnahmen alle früher als andere Länder, auch wenn es im Kalender später aussieht. Wir haben mehr Intensivbetten und Beatmungsplätze. Wir haben Universitätskliniken, die bei Beatmungen einen hohen Standard haben, mit einer guten Vernetzung in die Nachbarkliniken. Spezielle handwerkliche Kenntnisse verbreiten sich schnell in Deutschland und dazu gehört auch: so eine Krankheit zu beatmen.

Beatmung – ist das nicht Routine auf der Intensivstation?

Die Kollegen an der Charité, die die Intensivstationen leiten, haben mir erklärt, was das Schwierige ist, wenn man Menschen mit dieser Erkrankung beatmen muss.

Nämlich?

Das ist nicht dasselbe, wie etwa bei einem Patienten nach einer Herz-OP. Bei dieser Art einer schweren viralen Lungenentzündung ist es anders. Die schädigt das Lungengewebe direkt, und zwar in der Peripherie. Dort sind die allerfeinsten Gefäße der Lunge, die Kapillaren, durch die Infektionszellen verdickt. Beim Gasaustausch bekommt der Körper deshalb nicht mehr genug Sauerstoff ins Blut. Der Blutdruck in den kleinen Gefäßen erhöht sich. Darum steigt der Druckwiderstand für das Herz gegen die Lunge sehr an. Das Herz hält das häufig nicht lange aus. Deshalb sterben auf der Intensivstation oftmals Herzvorgeschädigte. Es braucht eine ganz feine Balance zwischen Überdruckbeatmung und Kreislaufregulation. Das ist die hohe Handwerkskunst der internistischen Intensivmedizin.

Viel wird davon abhängen, das Personal in den Kliniken gesund zu halten. Was schlagen Sie vor?

Die PCR-Tests sind jetzt vor allem dafür da, Klinik-Personal arbeitsfähig zu halten. Die Idee ist: Jeder bekommt am Morgen einen Abstrich und am Abend das Ergebnis. Und wenn er an dem Tag Virus-positiv gearbeitet hat, ist das nicht schlimm: Der Test ist so empfindlich, dass er viel früher positiv ist – bevor der Betroffene infektiös ist.

Was ist mit gesundeten Coronapatienten?

Es wird demnächst Menschen geben, die sich infiziert und die Krankheit gut überstanden haben. Dann kann man sagen: Super, die können im Prinzip ohne Schutzbekleidung schon wieder am Patienten arbeiten. Wir können davon ausgehen, dass ein Nachweis von Antikörpern im Blut auch Immunität bedeutet. Zumindest für ein paar Jahre.

Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es zeitnah einen Impfstoff geben wird?

Man weiß im Prinzip, in welche Richtung man arbeiten muss, um zu einem gut funktionierenden Impfstoff zu kommen – noch aus der Zeit mit dem SARS-Virus von 2003. Aber nur ganz wenige Firmen, meist Biotech-Abenteurer in den USA, haben sich damals getraut, in Richtung klinischer Erprobung des Stoffes zu gehen, also in Richtung Anwendung am Menschen. Wir müssen jetzt sehen, mit welchen Firmen man dazu kommt, ganz schnell eine klinische Erprobung in Deutschland zu machen. Im Zweifelsfall zuerst in den Risikogruppen. Wir müssen alle Abkürzungen nehmen, die möglich sind.

Und ein Medikament? Das Mittel Remdesivir ist immer wieder im Gespräch.

Ja, das ist ein Mittel, das für Ebola entwickelt wurde. Aber ich kenne die Kapazitäten der produzierenden Firma nicht. Die Wirkung auf die Viren würde im Labor unter normalen Umständen als eher niedrig eingestuft. Es wird derzeit dennoch bei einigen Patienten in Studien angewendet, aber nur unter ganz bestimmten Kriterien. Ich glaube: Wir werden in naher Zukunft erstmal keinen Impfstoff und kein Medikament haben.

Wie lange wird die zurückgebaute deutsche Gesellschaft demnach den jetzigen Status erdulden müssen?

Nicht Wochen, sondern eine lange Zeit. Auch deshalb ist es wichtig, keine politischen Entscheidungen zu treffen, die in Stein gemeißelt sind. Man wird diese Entscheidungen immer wieder anpassen müssen, um all das über längere Zeit durchzustehen.

Wann wird die Pandemie für den letzten Realitätsverweigerer spürbar?

Im Mai und Juni.

Wann wird im öffentlichen Raum wieder so etwas wie eine leichte Entkrampfung einkehren können?

Das ist schwer zu sagen. Ich glaube aber überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig. Das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben. Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten. Bei Schulen wiederum wird man vermutlich relativ bald nachschauen, ob die Maßnahmen so relevant sind, oder ob man da den Druck wieder rausnehmen kann.

Wird diese Pandemie langfristige Veränderungen triggern?

Viele sogar. Über diese Epidemie werden wir noch in Jahrzehnten sprechen. Wir sind an einem Punkt, an dem die globale Gesellschaft nachdenken muss, ob viele Dinge, die passieren, richtig sind. Ich glaube, dass das in der Größenordnung der Klimathematik steht. Es hat zwar eine andere Dynamik – das hier wird irgendwann wieder vorbei sein. Aber der Schaden, der dann sichtbar ist, auch wie die Menschen emotional in Mitleidenschaft gezogen werden...

... das Sicherheitsgefühl, das abhanden gekommen ist ...

... genau. Das wird so viel stärker bemerkbar sein, was hier passiert, als irgendetwas, das nicht greifbar erscheint, wie etwa der Klimawandel. Da sagen manche Leute ja: Ist doch nett, wenn es etwas wärmer ist, muss man nicht in den Urlaub nach Süden fahren. Hier gibt es keine positiven Interpretationen.

Wird die Gesellschaft als Ganzes das Virus gut überstehen?

Das glaube ich schon. Ich glaube, dass es einiges an pädagogischem Wert für die Gesellschaft haben wird.

Wie meinen Sie das?

Die Vollkaskomentalität ist vorbei. Jeder glaubt, dass jeder alles kriegt und geliefert bekommt, man zahlt ja schließlich Steuern. Das kann jetzt nicht mehr geleistet werden vom Staat oder von der Gesellschaft. Das wird sehr viele Biographien prägen, auch in Sachen Erwartung an das Leben. So wie die Generation Y aufgewachsen ist mit der Idee: Ich werde finanziell nicht besser dastehen als meine Eltern.

Die Gefahr für mehr Seuchen bezeichneten Sie früher bereits als „sehr wahrscheinlich“. Als Auslöser vermuteten Sie Erreger über Nutztiere in der intensiven Landwirtschaft in den nächsten 100 bis 200 Jahren. Jetzt heißt es aber, dass die Übertragung des Virus auf einem Markt in China erfolgt sei, nicht durch Massentierhaltung von Rindern und Schweinen. Lagen Sie hier falsch?

Zunächst einmal würde ich schätzen, dass der Markt in Wuhan nicht die Quelle war, sondern ein Verbreitungspunkt. Da wurde das Virus wahrscheinlich hineingetragen und zwar über einen Menschen. Das ist mein Bauchgefühl, ich habe keine Daten – erstaunlicherweise gibt es auch aus China noch keine. Das Virus verbreitet sich dort, wo Tiere gezüchtet werden. Und Händler gehen an solche Orte.

Was hat das mit Massentierhaltung zu tun?

Ich glaube schon, dass Massentierhaltung eine Rolle spielt, allerdings nicht, wie wir uns das im Westen vorstellen. Massentierhaltung – das ist im arabischen Raum auch das Kamel und in China der Marderhund für das Fell an der Kapuze. 2003 wurde eine Studie publiziert, die besagt, dass auf Märkten nicht nur in Schleichkatzen SARS gefunden wurde, sondern auch in Marderhunden. Ich vermute seit einiger Zeit, dass da ein Problem schlummert. Marderhunde werden massenhaft gezüchtet, daran hängt eine große Textilindustrie. Aber bislang kenne ich keine neue Studie aus China, die gezielt nach Viren in diesen Tieren gesucht hätte.

Also sollte China seine Massentierhaltung überdenken?

So einfach ist das nicht. Bei einem der vier Erkältungs-Corona-Viren, die wir bislang beim Menschen kannten, kann man fast mit Sicherheit sagen, dass es vor etwa 150 Jahren aus dem Rind zum Menschen kam. Als MERS ausbrach (Anm. der Red.: eine durch Coronaviren verursachte schwere Atemwegserkrankung, die 2012 wahrscheinlich auf der Arabischen Halbinsel ihren Ursprung hatte), kam das Virus von Kamelen. Die wiederum tragen auch ein Rinder-Corona-Virus in sich, wie wir bei Untersuchungen festgestellt haben. Und zudem einen engen Vorfahren eines menschlichen Coronavirus.

Fakt ist, dass bei SARS, MERS und SARS CoV-2 die Schranke vom Tier zum Menschen übersprungen wurde. Gibt es unabhängig von Massentierhaltung noch Ideen, wie man da eine Art Riegel einschieben kann?

Durch Management von Beständen (Anm. der Red.: Verbesserung der Nutztierhaltung, z.B.: weniger Vieh pro Fläche, kein Zusammentreffen von ganz verschiedenen Arten usw. ).

Gilt das auch für die Tierhaltung in westlichen Ländern?

Der aktuelle Grund sollte jetzt sehr überzeugend sein, notwendige Veränderungen in Angriff zu nehmen. Das Problem ist der Fleischhunger in der sich ausweitenden Gesellschaft.

Sie selbst hat die Krise zu einer Person des öffentlichen Lebens gemacht, mit allen Konsequenzen. Sie sind heute ein Star der Wissenschaft...

… was ich selbst so nicht sehe und auch als eher unangenehm und unheimlich empfinde. Ich bin auch froh, wenn die Aufmerksamkeit wieder weg ist. Auf dem Spielplatz werde ich schon einmal nicht mehr angesprochen, der ist ja jetzt gesperrt.

Ihre Arbeitsbelastung dürfte sich in den vergangenen Monaten noch einmal massiv erhöht haben.

Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeitslast seit Anfang Januar so ist, wie sie jetzt ist. In der ersten Januarwoche habe ich zu meiner Partnerin gesagt: In drei, vier Monaten werden wir über nichts anderes mehr reden. Nichts!

Wie können Sie dieses Tempo durchhalten?

Ich bin meistens ziemlich fertig. Ich bin aber einer von denen, die am wenigsten wegzustecken haben. Die Belastung mit dem Thema hat bei mir zwar früh im Jahr angefangen. Aber wir haben hier in der Charité und an anderen Kliniken Leute, die werden in nächster Zeit so viel tragen müssen – da ist das, was ich mache, kein Vergleich.

Herr Drosten, haben Sie selbst manchmal Angst vor dem, was kommt?

Für meine Frau und mein Kind? Wenig. Die sind beide absolut gesund. Für mich selber auch nicht. Ich werde das schon irgendwie schaffen.

Was ist mit Ihren Eltern?

Da ist die Antwort eindeutig: Ja.

Wir haben in unserer jüngeren Gesellschaft bislang keine vergleichbare Gesundheits-Krise mitgemacht. Gilt in Zukunft: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie?

Es wird wieder eine kommen, das muss jetzt endgültig verstanden worden sein. Und es wird wieder eine Infektion der Atemwege sein.

Anmerkung der Redaktion: In einer unserer Einzelmeldungen zum stern-Gespräch mit Christian Drosten, dem Leiter der Virologie der Charité in Berlin, haben wir seine Aussage über Fußballspiele in der Öffentlichkeit thematisiert. Drosten sagte uns im Interview: „Ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig. Das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben“. In Überschrift und Vorspann der Meldung, die auf das ganze Interview verweist, wurde nur ein Teil einer längeren Passage zu gesellschaftlichen Distanzierungsmaßnahmen hervorgehoben, in der es um unterschiedliche Wertigkeit von Freizeitveranstaltungen gegenüber gesellschaftlich unverzichtbaren Einrichtungen geht. Dabei wurden Fußballstadien und Schulen als gegensätzliche Beispiele verwendet: „Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten“, vermutet Drosten. Lediglich bei Maßnahmen wie Schulschließungen werde vermutlich in näherer Zukunft zu prüfen sein, ob diese wirklich den gewünschten Effekt erzielt hätten.

Wir wollten damit in keiner Weise den Eindruck entstehen lassen, dass es in der aktuellen Debatte rund um das Covid-19-Virus um eine reine Fokussierung auf den Fußball geht. Darum geht es Christian Drosten, wie er an anderer Stelle unseres Interviews betont, ausdrücklich nicht. Das können sie in weiteren Einzelmeldungen zu seinem Interview bei uns hier, hier und hier nachlesen.