"Die Wildvögel kommen ungefähr Anfang September. Vorher müssen Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden", sagte Künast. Weiterhin sagte sie im Deutschlandfunk, als Frist für das In-Kraft-Treten der Aufstallungspflicht hätten Experten am Vortag bei Beratungen unter Leitung ihres Ministeriums den 15. September empfohlen. "Wir diskutieren jetzt dieses Datum mit den Bundesländern", sagte die Grünen-Politikerin. Die Verordnung werde bereits ausgearbeitet und solle unabhängig davon in Kraft treten, ob das Vogelgrippe-Virus sich bereits bis an den Ural ausgebreitet habe oder nicht. Es soll Künast zufolge dort Ausnahmen geben, wo Federvieh nicht im Stall eingesperrt werden kann. Dort müsse der Kontakt mit Zugvögeln etwa durch Netze und Sperrung des Zugangs zu Oberflächenwasser verhindert werden. Die Europäische Union hat zudem einen Importstopp für Geflügel, Geflügelprodukte und Vögel aus Russland und Kasachstan verhängt.

Robert-Koch-Institut kritisiert Notfallpolitik des Bundes

Die Vorschläge sollen in eine Verordnung münden, deren Entwurf den Bundesländern in der kommenden Woche vorgelegt wird. Der Gipfel empfahl auch die flächendeckende Untersuchung von Wildvögeln auf das Vogelgrippevirus H5N1. An dem Bonner Treffen nahmen Vertreter des Gesundheitsministeriums, der Länder, der Geflügelwirtschaft und des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit teil.

Nach russischen Regierungsangaben hat die Vogelgrippe noch nicht das Ural-Gebirge Richtung Europa übersprungen. Betroffen seien jedoch weiter Regionen im Westen und Süden Sibiriens, teilte das Ministerium für Zivilschutz in Moskau mit. In der Region Tscheljabinsk auf der sibirischen Seite des Urals sei das Virus H5N1 bislang in vier Dörfern aufgetreten.

Interview

Fragen an Dr. Martin Beer vom Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere

Dr. Martin Beer ist Leiter des Insituts für Virusdiagnostik. In seinem Institut befindet sich das nationale Referenzlabor für aviäre Influenza (Vogelgrippe).

Wie hoch schätzen Sie das Risiko einer Einschleppung der Vogelgrippe nach Europa?

Theoretisch ist es möglich, dass Entenvögel die Seuche einschleppen. Es ist aber noch gar nicht klar, ob die Vogelgrippe die Region westlich des Urals erreicht hat.

Wir schätzen das Risiko einer Einschleppung der Seuche durch illegale Geflügelimporte höher ein als die Gefahr durch Zugvögel.

Halten Sie die Maßnahmen der Bundesregierung, Geflügel zum Schutz vor möglicherweise infizierten Zugvögeln, wegzusperren, für sinnvoll?

Wenn man das geringe Risiko einer Einschleppung durch Zugvögel ernst nimmt, ist das eine Möglichkeit das Risiko zu minimieren.

Wie groß ist die Gefahr, dass das Vogelgrippe-Virus auf den Menschen überspringt?

Das Vogelgrippe-Virus ist für den Menschen nur unter bestimmten Bedingungen gefährlich. Das Risiko der Entstehung eines Pandemie-Virus muss ernst genommen werden. Die Höhe des Risikos kann derzeit aber nur schwer eingeschätzt werden.

Wer allerdings in die von Vogelgrippe betroffenen Länder reist, sollte direkten Geflügelkontakt meiden. Wenn er Geflügelprodukte isst, sollte er darauf achten, dass das Fleisch gut erhitzt wurde, denn Hitze tötet das Virus.

Gibt es einen Impfstoff für Menschen?

Wir haben einen Impfstoff für Geflügel entwickelt. Im Falle einer Pandemie gibt es Notfallpläne des Gesundheitsministeriums. Dann ist auch das Robert-Koch-Institut zuständig.

Was kann jeder einzelne tun, um sich zu schützen?

In Deutschland sind derzeit keine persönlichen Schutzmaßnahmen notwendig. Leute, die direkten Kontakt mit Geflügel haben, müssen im Ausbruchsfall besondere Vorkehrungen treffen, also beispielsweise Schutzkleidung tragen.

Die Wahrscheinlichkeit, in Kontakt mit infizierten Zugvögeln zu kommen, mag noch relativ gering sein. Was aber, wenn das Virus auf Stadttauben übergeht?

Es ist noch nicht klar, ob Tauben das Vogelgrippe-Virus weitergeben können. Dies untersuchen wir derzeit in unserem Institut.

Der Chef des Robert-Koch-Institutes kritisiert, die Länder seien nicht genügend auf eine Pandemie vorbereitet, hätten zu wenig Medikamente vorrätig. Wie schätzen Sie das ein?

Das Robert-Koch-Institut hat im Falle einer Pandemie die Zuständigkeit. Bei den Medikamenten handelt es sich nicht um einen Impfstoff, sondern um antivirale Mittel, die unspezifisch gegen Virusinfektionen wirken. Im Falle einer Infektion können sie eine Milderung der Erkrankung herbeiführen.

Das Gespräch führte Jens Lubbadeh

Das Robert Koch-Institut (RKI) forderte mehr Verantwortung des Bundes bei der Vorsorge für eine mögliche Grippe-Epidemie bei Menschen. "Die Bevorratungspolitik der Länder ist nicht optimal", kritisierte Präsident Reinhard Kurth im ZDF.

Die Bedrohung durch eine weltweite Grippe-Epidemie ist nach Einschätzung des RKI so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Bislang habe sich das Vogelgrippe-Virus noch nicht so verändert, dass es eine solche Pandemie auslösen könne, sagte Kurth der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ/Donnerstag).

Das Virus H5N1 sei in den vergangenen Jahren aber eindeutig gefährlicher geworden. Die Bundesländer hätten bislang nur für zehn Prozent ihrer Bevölkerung entsprechende Grippe-Medikamente bestellt. Das RKI empfehle die doppelte Menge.

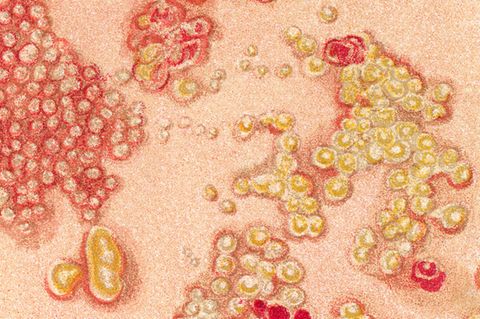

Wildenten an Ost- und Nordseeküste tragen Vogelgrippe-Viren

Auch Wildenten an der Nord- und Ostseeküste sind mit Vogelgrippe-Viren infiziert, die allerdings relativ ungefährlich sind. Bei Untersuchungen von Wildvögeln in den Jahren 2003 und 2004 hatten Forscher insgesamt 21 verschiedene Influenzaviren gefunden. Darunter waren auch schwach krank machende Varianten der so genannten H5- und H7-Vogelgrippe-Viren. Die entdeckten Erreger seien für Menschen nicht gefährlich, sagte Ortrud Werner vom Friedrich- Loeffler-Institut (FLI) am Freitag. Das derzeit in Asien grassierende Virus H5N1 sei nicht darunter gewesen.

Die an Nord- und Ostseeküste gefundenen Viren könnten aber auf Geflügelbestände übergreifen und dann zu stark krankmachenden Erregern mutieren. Eine solche Mutation des Subtyps H7N1 habe es beispielsweise 1999 in Italien gegeben und beim Subtyp H7N7 im Jahr 2003 in den Niederlanden. "Im Zuge dieser Seuchen sind mehr als 30 Millionen Tiere verendet oder mussten getötet werden", erläuterte die Leiterin des internationalen Referenzlabors für Vogelgrippe am Friedrich-Loeffler-Institut.

Nord- und Ostseeküste bevorzugtes Rastgebiet für Zugvögel

Damals hätten die Behörden die von den schwach pathogenen Varianten ausgehenden Gefahren zu spät erkannt. Nach Angaben Werners, kann sich ein Ausbruch der Geflügelpest in dieser Form nicht wiederholen. Das internationale Tierseuchenamt (OIE) habe nach den Vorfällen eine strengere Anzeige- und Bekämpfungspflicht von schwach pathogenen Viren herausgegeben.

Die Konzentration der Funde an der Nord- und Ostseeküste sei darauf zurückzuführen, dass diese Gebiete zu den bevorzugten Rastgebieten gehörten, sagte Werner. Die Tiere sammelten sich dort und würden sich dort auch gegenseitig infizieren.

Die Experten von Riems schließen nicht aus, dass sich Zugvögel auf ihren Routen kreuzen und das auch in Russland grassierende aggressive H5N1-Virus dadurch nach Zentraleuropa eingeschleppt wird. Es gebe Überlappungsgebiete von Zugvögeln. Dadurch sei es möglich, dass das Virus Schritt für Schritt nach Westen vordringe.

Reuters, DPA