Es war ein schlechtes Jahr für die #MeToo-Bewegung. Zumindest dann, wenn man ihren Erfolg daran bemisst, wie viele Männer sie vor Gericht gezerrt und verurteilt bekommen hat. Im Juli endete einer der prominentesten Fälle: 2017 hatten mehrere junge Männer Kevin Spacey vorgeworfen, er habe sie gegen ihren Willen berührt, bedrängt oder sogar vergewaltigt. Im Strafprozess in London erklärte ihn eine Jury nun in allen Punkten für nicht schuldig.

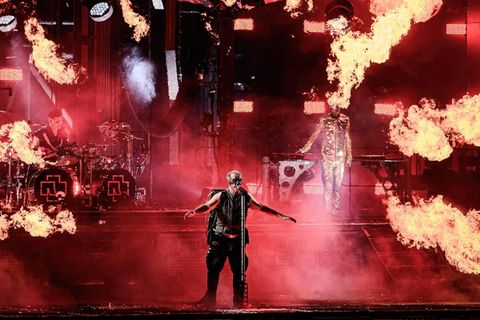

Im deutschen #MeToo-Skandal des Jahres, in dem mehrere Frauen dem Rammstein-Sänger Till Lindemann Machtmissbrauch vorwarfen, dauerte es nach den ersten Vorwürfen keine zwei Monate, bis die Staatsanwaltschaft bekannt gab: Die Ermittlungen werden eingestellt. Frauen, die sich in den Medien geäußert hatten, hatten nicht mit der Staatsanwaltschaft sprechen wollen.

Ein schlechtes Jahr. Könnte man sagen.

Es ist jetzt sechs Jahre her, dass mit den Vorwürfen gegen Filmmogul Harvey Weinstein die #MeToo-Bewegung entstand. In der öffentlichen Wahrnehmung sind nur die knalligen Namen hängen geblieben: Jener von Weinstein, der zu fast 40 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er nachweislich mehrere Frauen vergewaltigt hat. Oder der Regisseur Dieter Wedel, dem zwar viel vorgeworfen, am Ende aber nichts bewiesen wurde, weil er starb, bevor es zum Prozess kam. Inzwischen wird #MeToo von vielen als eine Sache der Gerichte gesehen. Dann heißt es oft: Wenn da Straftaten begangen wurden, dann werden das die Ermittlungen schon klären.

Die Aftershow-Partys von Till Lindemann

Dabei begann #MeToo als digitales Bekenntnis erst tausender und dann hunderttausender Frauen, sexuell belästigt worden zu sein. Es ging um Chefs, die ihre Macht ausnutzten. Um Kollegen, die nachts anzügliche Nachrichten schrieben. Um Bewerbungsgespräche, die in Hotelzimmern stattfanden und, ja, es ging auch um um Nötigung und Vergewaltigung und Menschen, die davon wussten, aber nichts davon wissen wollten. Der Kern von #MeToo ist dennoch keine Sache des Rechts, sondern eine Frage der Moral.

Harvey Weinstein hat Schauspielerinnen, die für seine Filme infrage kamen, im Bademantel auf seinem Hotelzimmer getroffen. Das darf er. Till Lindemann soll sich auf seinen Aftershow-Partys gezielt mit jungen Frauen umgeben haben. Das darf er. Männer dürfen Frauen einstellen, weil sie ihnen gerne auf die Brüste glotzen. Nichts davon ist ein Fall für ein Gericht, sondern für unsere Werte.

Wer mehr über Moral erfahren möchte, der kann mit Hanno Sauer sprechen. Der Philosoph lehrt als Professor an der Universität Utrecht Ethik und hat einen Bestseller über diese Fragen geschrieben. 400 Seiten über die "Erfindung von Gut und Böse". Für ihn ist es "intellektuelle Feigheit", wenn Menschen ihre Haltung ausschließlich an juristischen Normen ausrichten. Also wenn man sich darauf ausruht, dass die Gerichte das schon regeln – und wenn sie nichts zu regeln haben, der Meinung ist, dass es erledigt ist.

Die Moral fragt: Ist alles, was erlaubt ist, auch richtig?

Das Recht ist in unserer Gesellschaft die höchste Instanz. Aber es ist längst nicht die einzige. "Nicht alles, was verboten ist, ist unmoralisch", sagt Hanno Sauer. "Und nicht alles, was unmoralisch ist, ist verboten." Oft wirkt Moral in genau die Lebensbereiche, die vom Staat zurecht unangetastet bleiben: Man darf seinen Partner betrügen. Man darf das N-Wort sagen. Das Recht sagt: Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Die Moral fragt: Ist alles, was erlaubt ist, auch richtig?

Damit eine Gesellschaft funktioniert, braucht sie gemeinsame Werte. Und die werden nicht durch Gerichtsurteile gebildet, sondern durch öffentliche Debatten darüber, ob man Waffen liefern darf, die Kindergrundsicherung einführt und die Obergrenze für Elterngeldempfänger senkt, oder eben wie damit umzugehen ist, wenn mehrheitlich Frauen von mehrheitlich Männern belächelt, belauert und belästigt werden.

Die Fälle reichen dabei weit über die berühmten Männer selbst hinaus. Das Gesetz erlaubt es einem erwachsenen Mann, einvernehmlichen Sex mit einer 15-Jährigen zu haben. Aber wir als Gesellschaft dürfen, abseits vom Gesetz, eine Haltung dazu entwickeln. Wie finde ich es, wenn ein älterer Mann mit einem Teenager schläft? Was würde ich darüber denken, wenn der Mann mein Kumpel wäre? Oder das Mädchen meine Tochter?

Finden wir als Gesellschaft Witze über K.o.-Tropfen und Vergewaltigungen lustig? Sind das die Männer, die wir im Fernsehen sehen wollen?

Sexualstraftaten sind schwer nachzuweisen

Der Rückzug ins Recht ist im Grunde eine moralische Müdigkeit. Ein unterkomplexer Kompass, dessen Nordstern eingestellte Ermittlungen sind. Ob jemand vielleicht trotzdem ein Arschloch ist, auch, wenn er sich juristisch absolut gar nichts hat zu Schulden kommen lassen, fragt man da nicht mehr.

Bevor 1969 das Sexualstrafrecht grundlegend verändert wurde, bestand es aus lauter Gesetzen, die, wenn sie gebrochen wurden, "gegen die Sittlichkeit" waren. Es war verboten, Sex vor der Ehe zu haben. Es war verboten, seinen Ehepartner zu betrügen. Die Moral bestimmte die Gesetze. Es ist gut, dass das heute anders ist. Eine moderne Gesellschaft braucht nicht mehr solche Dinge unter Strafe zu stellen, sondern Vertrauen in sich selbst als wertvolle Instanz. Forscher wissen, dass soziale Sanktionen viel besser wirken als Geldstrafen.

Unsere Werte sind in einer Debatte wie #MeToo auch deswegen so wichtig, weil bestehendes Recht auch bei Straftaten oft nicht weiterkommt. Sexuelle Straftaten sind enorm schwierig zu beweisen, weil sie meistens zwischen zwei Leuten ohne Zeugen geschehen und es am Ende weder Leiche noch gestohlenen Schmuck beim Räuber zu finden gibt. In der Frage, ob Sex einvernehmlich war oder nicht, wird in den meisten Fällen Aussage gegen Aussage stehen. Daran ist nichts zu ändern. "Unser Rechtssystem hat zurecht extrem hohe Standards", sagt Moral-Experte Hanno Sauer. "Aber ich kann finden, dass ein Verfahren korrekt eingestellt wurde und mir trotzdem sicher sein, dass der Mann ein Unhold ist." Und auch dazu kann man sich verhalten.

Wie gehen wir als Gesellschaft mit Opfern um?

Es ist dann ein gutes Jahr für #MeToo, wenn gesellschaftlicher Wandel erreicht wird, nicht dann, wenn möglichst viele Männer vor Gerichten stehen. Wenn wir es als Gesellschaft eben nicht unbedenklich finden, dass Männer Sex mit Mädchen haben und sie auch noch "reif für ihr Alter" nennen. Oder dass niemand mit den Schultern zuckt, obwohl der Chef für die Kollegin nichts als anzügliche Sprüche übrig hat. Ist ja nicht verboten. Dass man eben nicht sagt, dass das ein Fall für die Ermittler ist, sondern als Einzelner und gemeinsam eine Haltung dazu entwickelt, ob so ein Verhalten mit unseren Werten übereinstimmt.

Aber was ist denn mit Falschbeschuldigungen, mag jetzt der ein oder andere noch einwerfen wollen. Es ist richtig, eine Gesellschaft könnte niemals eine so umfassende Beweisaufnahme durchführen wie Ermittler und Gerichte. Aber für die Dinge, die ohnehin nicht strafbar sind, braucht sie das meistens auch gar nicht. Es liegt alles da. Lindemanns brutaler Porno, sehr junge Frauen in der Row Zero seine K.o.-Tropfen-Fantasie. Kann sich jeder angucken. Dutzende Berichte von Opfern und Zeugen. Gut recherchiert aufgearbeitet. Und bevor man reflexhaft immer den Frauen niedere Gründen wie Gier, Eitelkeit oder Rache unterstellt, kann man die moralische Verkommenheit ja auch mal bei den Männern suchen. Denn dass Frauen sich 2023 nicht trauen, ihre möglicherweise strafbaren Erlebnisse auch bei einer Staatsanwaltschaft zu wiederholen, liegt auch daran, wie wir als Gesellschaft moralisch mit Opfern umgehen.