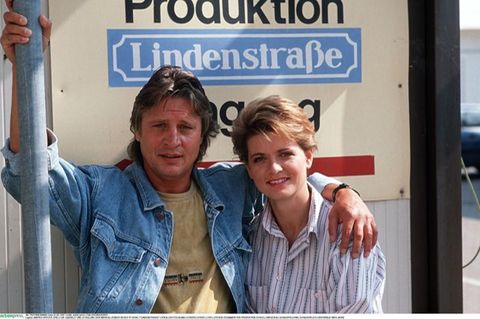

500. Folge "In aller Freundschaft", 10.000. Ausgabe der "Tagesthemen", 10 Jahre "Um Himmels willen" und 25 Jahre "Lindenstraße" - irgendwer in der PR-Abteilung der ARD hat das Zählen entdeckt. Und so werden die Jubiläen gefeiert wie am laufenden Band. Dabei ragt die "Lindenstraße" zweifellos heraus. Einst begann sie mit dem rührenden Adventsbild der intakten Familie Beimer - und nur damit könnte sie auch enden, wenn sie es denn je würde. Zu erwarten ist das nicht. Denn angelegt ist diese anfangs der britischen "Coronation Street" nachempfundene Serie auf Unendlichkeit.

Wer sie schaut, ist nahezu süchtig - auch wenn es immer wieder Zuschauer gibt, die mal ein paar Jahre pausieren, dann wieder zurückfinden oder sich am Ende doch ganz abwenden. Sporadische Seher gibt es kaum. Jüngere wachsen immer wieder nach. Steigende Tendenz verzeichnet auch hier die Kommunikation via Internet.

Vor allem aber ist die Serie ein langer, zäher Erzähl-Strom, für den die griechische Einsicht nicht gilt, man könne nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Denn die Lindenstraße sieht heute in etwa so aus wie sie schon gestern oder vorgestern aussah. Modisches gibt es nicht. Das macht auch den Reiz aus. Im wirklichen Leben gibt es so viel Kontinuität kaum noch.

Zur Person:

Bernd Gäbler, geboren 1953 in Velbert/Rheinland, ist Publizist und Dozent für Journalistik. Er studierte Soziologie, Politologie, Geschichte und Pädagogik in Marburg. Bis 1997 arbeitete er beim WDR (u.a. "ZAK"), beim Hessischen Rundfunk ("Dienstags - das starke Stück der Woche"), bei Vox ("Sports-TV"), bei Sat.1 ("Schreinemakers live", "No Sports"), beim ARD-Presseclub und in der Fernseh-Chefredaktion des Hessischen Rundfunks. Bis zur Einstellung des Magazins leitete er das Medienressort der "Woche". Von 2001 bis Ende 2004 fungierte er als Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Instituts in Marl.

Schöner Durchschnitt

Wer regelmäßig am Sonntag um 18.50 Uhr im Ersten die "Lindenstraße" einschaltet, tut das in der gleichen stoischen Haltung wie früher das Kissen auf der Fensterbank zurecht geschüttelt wurden, um von dort aus ruhig der Nachbarschaft zuzusehen. Hier sieht man sie alle wieder, die guten Bekannten; deren Händel sind menschlich und betreffen einen selbst doch nur sehr indirekt. Da kann man etwas lästern, sich auch etwas trösten lassen. Und man kann sogar - selbst wenn da manch einer ist wie du und ich - doch ein wenig herabschauen auf das Personal.

In den Inhalten, vor allem aber im Ambiente ist sich die "Lindenstraße" treu geblieben. Den Verlockungen zu Glanz, Glamour und Märchenhaftem ist die Serie nie erlegen. Sie ist den Menschen verbunden, die in den 70er Jahren einmal "arbeitende Bevölkerung" hießen. Da kommt die Arbeitslosigkeit vor - aber es entsteht dennoch kein Hartz-IV-Voyeurismus. Krankheiten aller Art (Aids, Alzheimer, Krebs und Depression) kommen vor, bislang 27 Hochzeiten und 43 Todesfälle. Einer (Priester Matthias) wurde mit der Bratpfanne erschlagen, ein anderer (Olaf Kling) mit der Geflügelschere entmannt - und dennoch ist daraus keine absurde Action-Komödie geworden.

Piefigkeit statt Kuriositäten-Kabinett

Auch nehmen die Figuren bisweilen erstaunliche Entwicklungen: Tanja Schildknechts (Sybille Waury) Mutter beging Selbstmord; der Vater war Alkoholiker, die Schwester krebskrank. Dann wurde aus dem flotten Tennis-Teenager zunächst eine Edel-Hure, dann die Gattin des im Rollstuhl sitzenden Arztes Doktor Dressler (Ludwig Haas), der zwischendurch auch mal dem Alkohol anheim fiel, bis Tanja ihre lesbische Veranlagung entdeckte. Das Wunder der Serie aber ist, dass sie selbst daraus kein Kuriositäten-Kabinett macht, sondern noch die wildesten Verwicklungen rückbindet in eine erstaunlich durchschnittliche Piefigkeit.

Die schier grenzenlose Nachsicht der Serie gegenüber ihren eigenen Figuren folgt dem kölschen Toleranz-Motto, das allerdings stets auch Gleichgültigkeit signalisieren kann: "Jedem Tierchen sein Plaisierchen." Sogar der islamistische Attentäter ist eher ein Verirrter als ein Böser. Noch das krummste Holz gehört eingemeindet in die menschliche Runde der Alles-Versteher.

Sozialdemokratischer Realismus

Das liegt auch am formalen Konservatismus der "Lindenstraße". Der große Macher, Hans W. Geißendörfer, spricht freimütig von der Trivialität der Serie. Die einfache, stets verständliche Form hält er für angemessen, um viele Zuschauer zu erreichen. Nicht Kunst, sondern ein "Gebrauchsfernsehen", ein "ganz normales Unterhaltungsfernsehen" schwebt ihm als Ideal vor. Das will er anbieten. Das strengt nicht an. Dennoch nutzt er es für eifrige Verkündigungsprosa, für "Botschaften", wie Geißendörfer selbst nicht ohne Koketterie seine Anliegen nennt.

Das kann Kritik an Merkels Atompolitik sein; die Bezeichnung des CSU-Politikers Gauweiler als "Faschist"; ein damals Aufsehen erregender schwuler Kuss oder aktuelle Polemik gegen die Klientelpartei FDP. Bald soll es um Flüchtlingspolitik gehen.

"Lindenstraße Kultnacht" in der ARD

Am Samstag, 11. Dezember, feiert die ARD das 25-jährige Jubiläum der "Lindenstraße", die erstmals am 8. Dezember 1985 ausgestrahlt wurde. Zunächst läuft um 23.15 Uhr eine Sonderfolge. Anschließend führen Christine Westermann und Götz Alsmann in der "Langen Kultnacht" drei Stunden lang durch die letzten 25 Jahre. Die eigentliche Jubiläumsfolge ist am Sonntag, 12. Dezember um 18.50 Uhr im Ersten zu sehen.

Halbierter Realismus

Wer aber tatsächlich etwas verändern will - wie Geißendörfer seine eigene Schaffenskraft gerne motiviert -, müsste über Mittel und Formen nachdenken. Tradierte Erzählstrukturen, die Allmacht von Regie und Kamera, die klassische Illusionsmaschinerie stellt die "Lindenstraße" aber nie in Frage. Sie predigt Politik, die "irgendwie links" ist, aber erzählt diese genauso wie das "Traumschiff". Deswegen ist ihr Realismus so halbiert, so sozialdemokratisch. Deswegen wirken manche "Botschaften" so hölzern und schlicht, so äußerlich angeklebt an die Plots. Gerade verliert Klausi Beimer einen möglichen Job bei "den Konservativen", weil er nicht verheiratet ist.

Noch immer rennt die "Lindenstraße" vehement Türen ein, die längst sperrangelweit offen stehen. Auch darum fordert sie so wenig heraus, ist das Gegenteil von Pop. Manche nennen das "Kult". Man könnte auch sagen: Das ist der Triumph des ewigen Spießers. Den einige Zuschauer natürlich durchschauen und sich gerade deswegen amüsieren.

Damit - und das muss bei allem Grund zum Feiern kritisch angemerkt werden - ist die "Lindenstraße" gerade nicht die nachhaltige Alternative zu den zahllosen "Doku-Soaps", sondern leider deren Wegbereiter.

P.S.: Was halten Sie von der "Lindenstraße"? Diskutieren Sie mit auf der Facebook-Seite von stern.de.