So hatte der Versicherungsmeteorologe Peter Höppe von der Münchener Rück bereits zu Jahresbeginn gewarnt, dass wegen ungewöhnlich hoher Wassertemperaturen im Nordatlantik sowie eines fehlenden Kältehochs über Osteuropa im Januar und Februar schwere Stürme drohten.

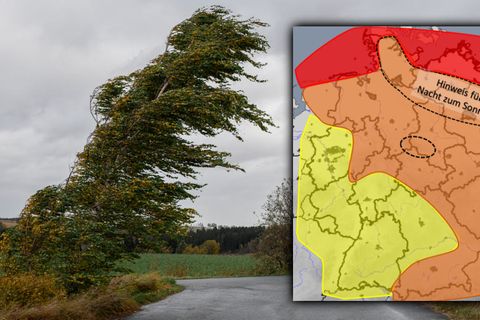

Mit dem Orkantief "Kyrill" zieht nun der vierte und heftigste Sturm seit Neujahr über Mitteleuropa. Seine ersten massiven Böen fachten am Donnerstag die Diskussion über den Klimawandel neu an. So sieht die Umweltschutzorganisation WWF in den aktuellen Winterstürmen einen Vorgeschmack auf das Klima der Zukunft. "Wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, werden die Winter noch ungemütlicher", sagt WWF-Sprecher Jörn Ehlers.

Zwar ist klar, dass ein warmer Winter allein noch keinen Klimawandel beweist. Aber die derzeitigen Wetterkapriolen tragen nach Ansicht vieler Forscher die Handschrift eines sich länger abzeichnenden Wandels. Immerhin bescherte 2006 Deutschland bereits den wärmsten Herbst aller Zeiten sowie weitere Wetterrekorde. 2006 war das sechstwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Und die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen liegen alle zwischen 1995 und 2006. Skeptiker mögen einwenden, dass auch ein Orkantief allein nicht als Beweis für die Auswirkungen des Treibhauseffekts taugt. Der Sturm passe aber in die gegenwärtige Entwicklung, findet etwa Peter Werner vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. "In Zeiten eines raschen Klimawandels treten extreme Ereignisse häufiger auf", sagt er.

Wahrscheinlichkeit für Sturmtiefs seit den 70ern gewachsen

Neben diesem Trend verzeichnen die Forscher auch ein zweites Phänomen: "Seit den 70er Jahren beobachten wir eine Zunahme der Westwetterlagen in Europa im Winter", sagt Werner. Diese brächten milde und feuchte Luftmassen vom Atlantik. Wenn in das verstärkte Westwindband häufiger Tiefs eingelagert seien, wachse die Wahrscheinlichkeit für Sturmtiefs. Eine Zunahme der Stürme in Europa sei allerdings statistisch noch nicht bewiesen.

Die Wassertemperatur im Nordatlantik ist derzeit um ein halbes bis ein Grad wärmer als sonst, wie Martin Visbeck vom Kieler Leibnitz-Institut für Meereswissenschaften erklärt. Die Temperaturschwankung ist deshalb wichtig, weil im Nordatlantik die Stürme entstehen. Visbeck betont aber, dass das wärmere Wasser die Unwetter lediglich begünstige, eine Garantie für sie sei das nicht.

Weniger Sturm in Nordnorwegen

Das so genannte osteuropäische Winterhoch sorgt laut Werner normalerweise dafür, dass Tiefdruckgebiete nach Norden abgelenkt werden und über Skandinavien ziehen. Weil das Hoch fehle, könnten die Tiefs jetzt weit auf den Kontinent vordringen. "Im Norden Norwegens gibt es jetzt vielleicht weniger Sturm als sonst", sagt Visbeck.

Die Temperaturen der Nord- und Ostsee seien sogar um ein bis drei Grad wärmer. Die Folge hiervon sei aber lediglich, dass die Lufttemperaturen in den Anrainerländer milder seien, sagt der Professor für Ozeanographie. Ungewöhnlich ist laut Visbeck, dass die Stürme bereits im Januar kommen: Normalerweise hätten die Winterunwetter im Februar Saison.